2017.07.04更新

伊弉諾神宮

伊弉諾神宮

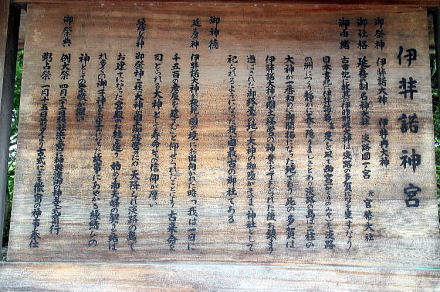

伊弉諾神宮(いざなぎじんぐう)は、兵庫県淡路市多賀にある神社。式内社(名神大社)、淡路国一宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

所在地である旧一宮町(現 淡路市)の地名は、当社に由来する。通称「一宮(いっく)さん」「伊弉諾さん」。1月15日(小正月)には、御粥占祭のほか、淡路農林水産祭が行われる。

祭神は次の2柱。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)伊弉冉尊(いざなみのみこと)

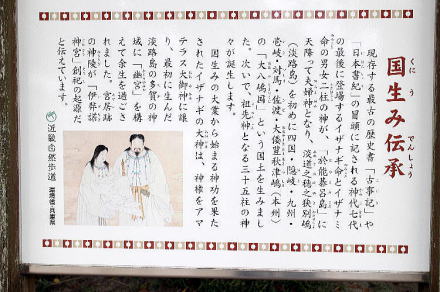

両神は日本神話の国産み・神産みに登場する。

『幽宮御記』に祭神は「伊弉諾尊一柱也」とあるため、本来は伊弉諾尊のみを祀ったと考えられる。1931年(昭和6年)の「神社古文書写」に祭神に関する願上書があり、「当社は幽宮伝承の神社で神位も一品の極位で、社格も官幣大社である。伊弉諾尊と伊弉冉尊の2神が国産み・神産みを行ったのであり、『延喜式神名帳』所載の座数に関係なく2神が祭祀されるべきであるが、明治3年(1870年)に名東県より伊弉諾尊1柱とされた。これは摂社末社が公認されるのに不当である。1930年(昭和5年)本殿を開くと伊弉冉尊も伝来のまま祭祀されていたので、資料を添えて願い奉るとの内容で伊弉諾尊と伊弉冉尊の2神を祀る許可を求めたところ、1932年(昭和7年)内務大臣より「請祭神を配祀として増加の件聴届く」と許可があり、正式に2神を祀る形になった。

また松前健は、地方神であった伊弉諾尊の神話が、淡路国から大和朝廷の神話に組み込まれたとする。松前によれば、伊弉諾尊を皇祖神の親とする信仰が宮廷に古くからあったとは思えず、2神が組み込まれたのは7世紀中頃以降で、大嘗祭卯の日の神事に召された淡路出身者や、宮廷に食料を運んだ淡路の海人が伝えたとする。また、『日本三代実録』で当社が無品勲八等から一品の極位へ一足飛びに神位を進めるのは、この時期に正式に皇祖神の最近親者とされたため、とする。

本殿は三間社流造で、幣殿と屋根で連結される。1882年(明治15年)に禁足地であった御陵の上に建てられた。拝殿は銅板葺入母屋造で、舞殿を兼ねている。表神門は1883年(明治16年)に随神門を現在の様式に改めたもの。

また放生の神池は、幽宮跡の御陵を中心にあったとされる濠の遺構とされる。命乞いに鯉、快癒の報賽に亀を放って祈願が行われる。一の鳥居は、1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災で鳥居が倒壊したため、同年11月に再建された。

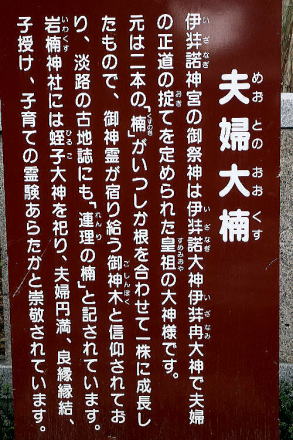

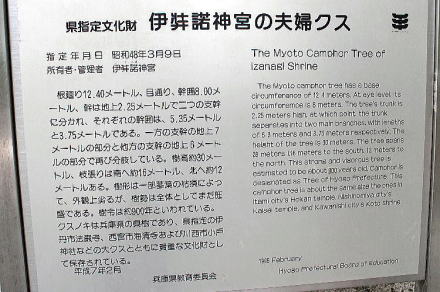

そのほか境内には、樹齢800年から900年と推定の兵庫県指定天然記念物の「夫婦の大楠」のほか、香木伝来の石碑がある。