2016.09.21更新

州崎神社

州崎神社

洲崎神社(すさきじんじゃ/すのさきじんじゃ)は、千葉県館山市洲崎にある神社。式内社(大社)論社で、江戸時代に安房国一宮とされた。旧社格は県社。

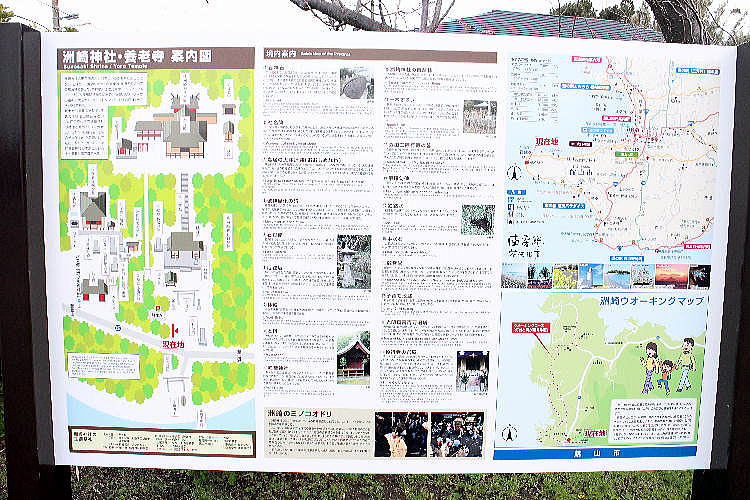

御手洗山中腹に鎮座する。

大同2年(807年)の『古語拾遺』によれば、神武天皇元年に神武天皇の命を受けた天富命が肥沃な土地を求めて阿波国へ上陸し、そこを開拓した。その後、さらに肥沃な土地を求めて阿波忌部氏の一部を率い房総半島に上陸したとされている。宝暦3年(1753年)に成立した洲崎神社の社伝『洲崎大明神由緒旧記』によれば、神武天皇の治世、天富命が祖母神の天比理乃咩命が持っていた鏡を神体として、美多良洲山(御手洗山)に祀ったのが洲崎神社の始まりであるという。

また、『安房忌部家系之図』や『斎部宿禰本系帳』には、天富命15代目の子孫である佐賀斯の第2子・色弗が初めて祖神天太玉命の后神を祀ったとの記述がある。『安房忌部家系之図』や『斎部宿禰本系帳』では色弗の兄の第4子・加奈万呂が安房神社第22代祠官として勝義と改名し、勝浦崎(洲崎)に仮宮を作って天比理刀咩命を祀ったとしている。このことから、色弗が初めて祀った斎場は大和国で、加奈万呂が勝浦崎(洲崎)に仮宮を作った養老4年(720年)7月が洲崎神社の創祀とする説もある。

洲崎神社社伝によれば、養老元年(717年)大地変のため境内の鐘ヶ池が埋まり、地底の鐘を守っていた大蛇が災いしたので役小角が7日7夜の祈祷を行い、明神のご神託により大蛇を退治して災厄を除いたのだという。また、役小角が海上安全のため浜鳥居前の海岸と横須賀に神石を1つずつ置いたなど、洲崎神社には修験道の開祖である役小角にまつわる伝承が多くある。これより、洲崎神社が古くから神仏習合思想や修験道の影響を強く受けていたことを物語っているとされる。

本殿は三間社流造で銅板葺。社伝では延宝年間(1673年-1681年)の造営とするが、江戸時代中期以降に大規模な修理をしたことが見られる。館山市の文化財に指定されている。

随身門は宝永年間の造営。随身門裏手から社殿へ上がる階段150段が続く。

また。浜鳥居外には「神石」と称される丸みを帯びた石がある。竜宮から洲崎大明神に奉納された2つの石とされ、もう1つは対岸の三浦半島にある安房口神社に祀られている。安房口神社の石は口を開いていることから「阿形」を、洲崎神社のものは裂け目の様子から「吽形」とされ、2石で東京湾の入り口を守っていると伝えられる。

洲崎神社眼前の海は東京湾に出入りする大型船舶や漁船が行きかう海上交通の要衝であることから、洲崎神社では戦前まで航海安全を祈願して船頭が奉納した絵馬が多く見られたといわれる。