出羽三山(でわさんざん)は、山形県村山地方・庄内地方に広がる月山・羽黒山・湯殿山の総称である。修験道を中心とした山岳信仰の場として現在も多くの修験者、参拝者を集めている。

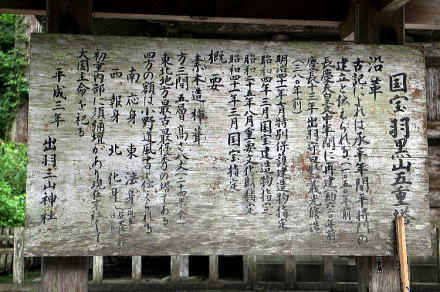

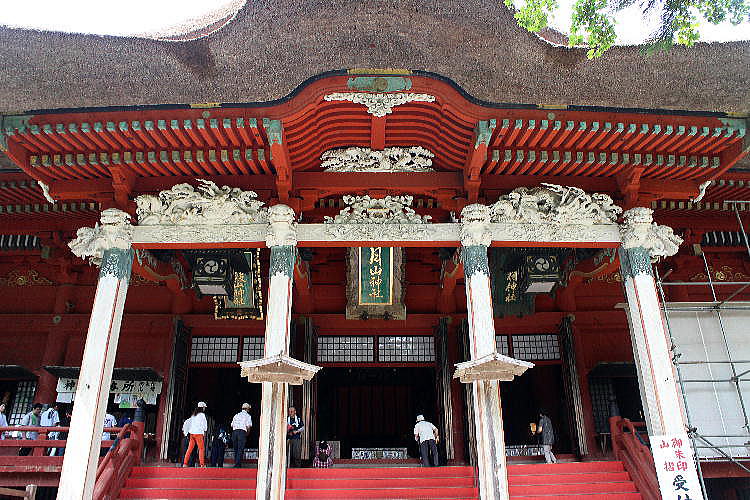

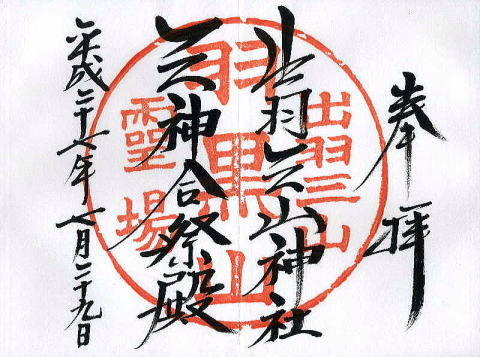

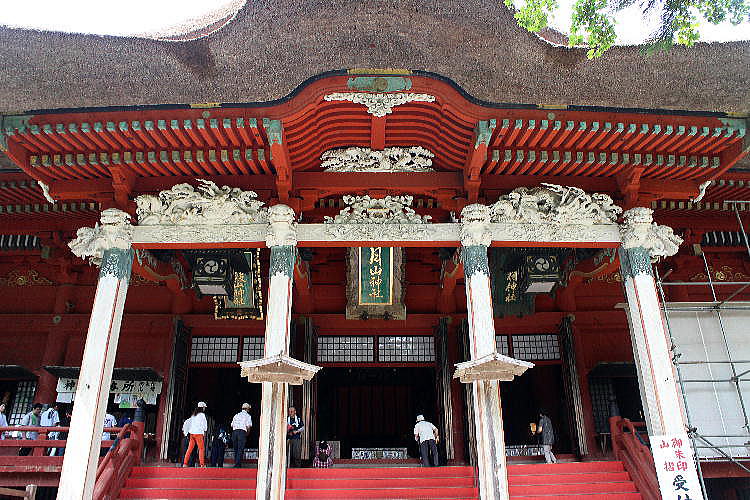

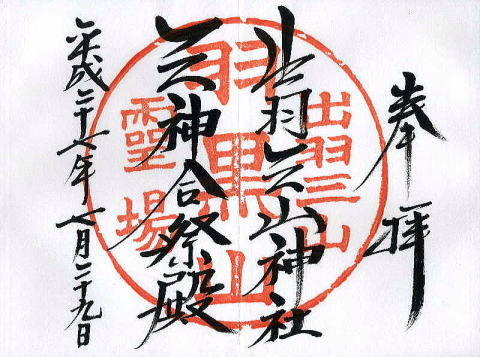

出羽三山は、近代以降に使われるようになった用語である。かつては「羽州三山」、「奥三山」、「羽黒三山(天台宗系)」、「湯殿三山(真言宗系)」と呼ばれていた。三山それぞれの山頂に神社があり、これらを総称して出羽三山神社という。宗教法人としての名称は「月山神社出羽神社湯殿山神社(出羽三山神社)」である[1]。三山のうち、羽黒山には3社の神を併せて祀る三神合祭殿と、宗教法人の社務所(鶴岡市羽黒町手向字手向7番地)とがある。

かつては、鳥海山や月山の東方にある葉山が三山に含まれていた時代があった。湯殿山は、かつて「出羽三山総奥院」とされ、三山には数えられなかったのである。天正年間、これまで出羽三山の1つに数えられていた葉山が、別当寺であった慈恩寺との関係を絶ったことで葉山信仰が衰退し、これ以降湯殿山が出羽三山の1つとして数えられるようになったと言われている。なお、慈恩寺は東北地方における天台・真言両宗の中心となった寺院であり、湯殿山4ヶ寺のうち、本道寺(口ノ宮湯殿山神社)と大日寺(大日寺跡湯殿山神社)は慈恩寺宝蔵院の末寺であった。

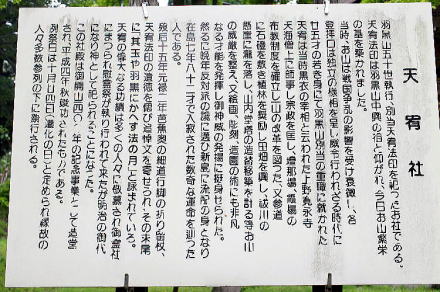

出羽三山で有名な即身仏は、真言宗の湯殿山派で行われたものであり、天台宗の羽黒山・月山派では行われていない。即身仏が残されている大日坊、注連寺は、いずれも湯殿山4ヶ寺である。元々、出羽三山は真言宗であったが、江戸時代の初期、羽黒山の宥誉別当が徳川将軍家の庇護を受けるために、将軍家に保護されていた比叡山延暦寺にあやかり、羽黒山・月山は天台宗に改宗した。その際宥誉は天海上人の弟子となり、師の名を一字もらい天宥と改名した。天台宗への改宗に湯殿山は反発し、湯殿山派のみ真言宗となった。

出羽三山の修験道には、かつて、当山派、本山派の修験も存在した。これに加えて月山の祖霊信仰が結びついた、土着の羽黒派修験の3修験の修行道場として共存していた。なお、当山派や本山派では、空海や役小角を出羽三山の開祖としていた。このうち空海開基説は、真言宗湯殿山派諸寺において唱えられている説である。これによると、空海が諸国漫遊の旅を行っている途上、ある川(梵字川。赤川の上流部の名称)を光り輝く葉が流れてきた。それを拾い上げるとその葉には、大日如来を表す5文字の真言が書かれていたため、この川の上流に聖地があると確信して川をさかのぼり、ついには湯殿山にたどり着いたという。湯殿山派諸寺では、湯殿山および空海によって開かれた大網の地を「高野山と対なる聖地」としている。なお、出羽三山の寺社の中には、東照大権現や飯縄権現が勧請される例もあった。

現在、毎年8月末には出羽三山神社(神道)、羽黒山修験本宗(修験道)のそれぞれの山伏により「秋の峰」と呼ばれる1週間以上におよび山に籠る荒行が行われる。