2015.04.30更新

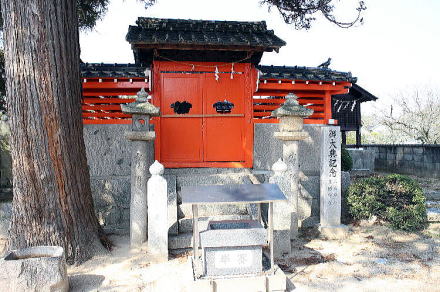

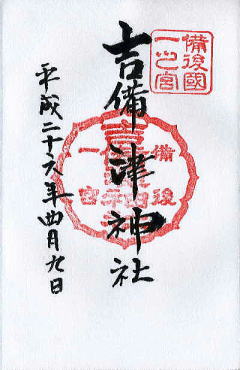

吉備津神社

吉備津神社

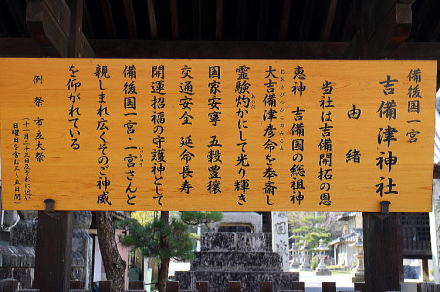

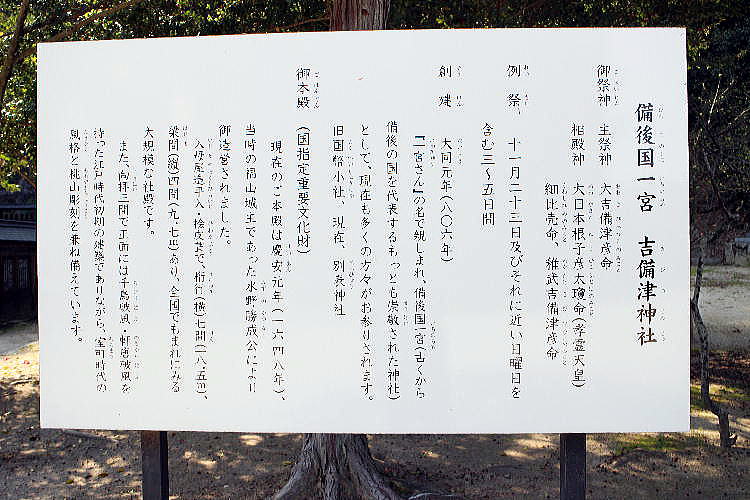

吉備津神社(きびつじんじゃ)は、広島県福山市にある神社。備後国一宮。旧社格は国幣小社で、現在は神社本庁の別表神社。

通称として一宮さん(いっきゅうさん)とも呼ばれる。

福山市北西部、府中市との境に鎮座する。近くの府中市は備後国の国府のあった地とされるように、周辺は備後国の中心地であった。

備後国分立以前の吉備国を治めたとされる大吉備津彦命を主祭神に祀り、命の関係一族を配祀する。

江戸時代に造営された本殿は国の重要文化財に指定されており、他数棟が広島県・福山市の文化財に指定されている。また、重要文化財に指定されている狛犬・太刀数点が伝えられている。

古来は「吉備津彦神社」とも称していたが、現在は備中一宮と同じく「吉備津神社」を正式名としている(備前一宮のみ吉備津彦神社を名乗る)。

吉備国が三国に分離された後の806年(大同元年)、吉備国一宮であった吉備津神社より勧請して創建されたと伝えられる。しかし、その約百年後の905年から967年にかけて編纂された『延喜式神名帳』に記載がないことから、実際の創建はもっと後であるとする説がある。現在、神社の名前が最初に確認できる史料は1148年(久安4年)の八坂神社の記録『社家条々記録』であり、境内の発掘調査でも12世紀以降のものしか出土していない。

中世より備後国一宮として崇敬を集めた。広大な社領と多くの神人を有し、たびたび近隣の豪族と衝突していたため、1346年(貞和2年)には高師泰が備後国守護に神人の横暴を止めるよう命じている。戦国時代には毛利輝元より、江戸時代にはこの地を治めた福島氏、水野氏より社領の寄進があった。