2015.02.27更新

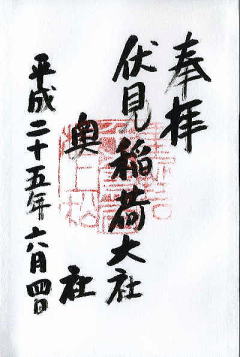

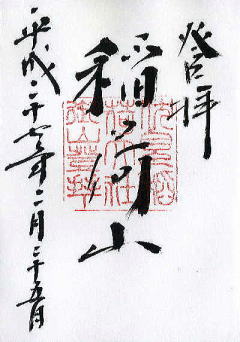

伏見稲荷大社

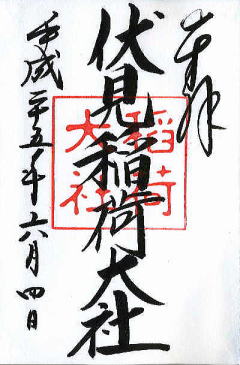

伏見稲荷大社

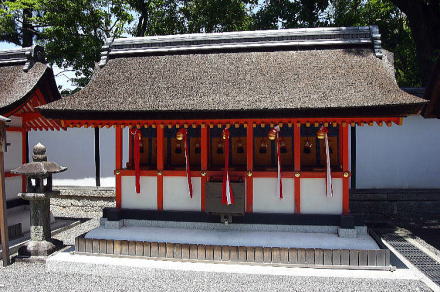

伏見稲荷大社奥社

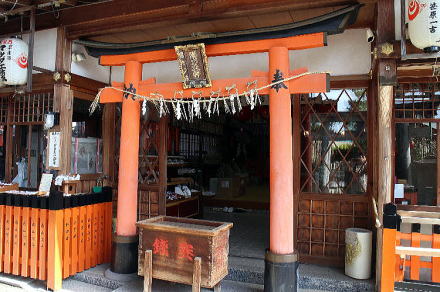

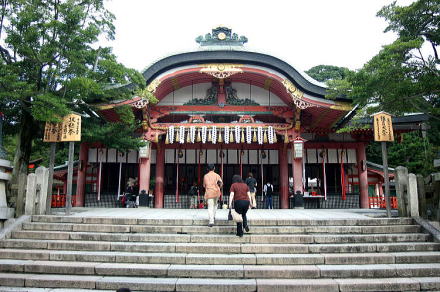

伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)は京都市伏見区にある神社。旧称は稲荷神社。式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁に属さない単立神社。稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とする。

全国に約3万社あるといわれる[1]稲荷神社の総本社である。初詣では近畿地方の社寺で最多の参拝者を集める(日本国内第4位〔2010年〕)[2]。現存する旧社家は大西家。

稲荷山には信者から奉納された約1万基の鳥居があり、特に千本鳥居と呼ばれる所は狭い間隔で多数建てられ名所となっている。鳥居を奉納する習わしは江戸時代に始まった。

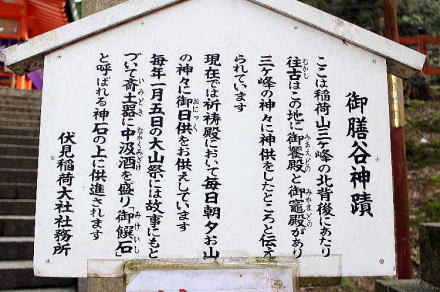

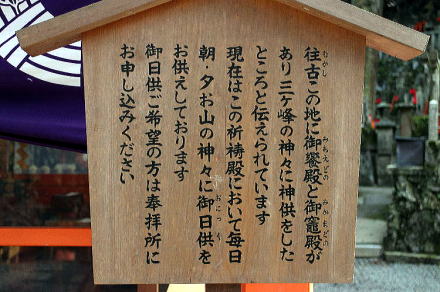

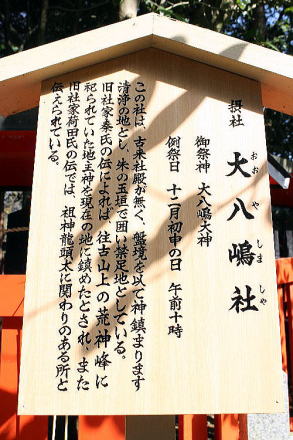

奥社奉拝所の先には、「お山」と呼ばれる稲荷山を巡拝できる参道が続き、そこかしこに祀られた無数の小さな祠(その数、1万基、あるいはそれ以上とも言われる)が存在し、「お塚」と呼ばれている。各石碑には「白狐大神」や「白龍大神」などといった神名が記されている。参拝者の中には、石碑の前にひざまづいて「般若心経」や「稲荷心経」などを唱えている人もおり、日本で神仏分離が行われる前の信仰(神仏習合を参照)が今でも保たれているのを見ることができる[9]。奥社奉拝所の奥に「おもかる石」という石がある。この石は試し石のひとつで、願いを念じて持ち上げた時、重さが予想していたより軽ければ願いが叶い、重ければその願いは叶わないといわれている。

応仁の乱で焼失する前は稲荷山の山中にお社があったが、再建はされず現在は神蹟地として残っている。明治時代に親塚が建てられ、その周りに信者が奉納した様々な神名のついた塚が取り囲む形となっている。親塚の神名が本殿に祀られる五柱の神名とは異なるが古くからそういう名前で伝わっているとされ、理由は定かではない。

稲荷山