2014.06.05更新

二見興玉神社

二見興玉神社

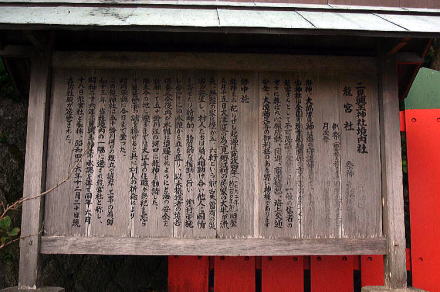

龍宮社

| 所在地 | 三重県伊勢市二見町江575 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度30分32秒 東経136度47分16秒 |

| 主祭神 | 猿田彦大神 宇迦御魂大神 綿津見大神(境内社 龍宮社) 大若子命(飛地境内社 栄野神社) |

| 社格等 | 旧村社・別表神社 |

| 例祭 | 7月15日(二見大祭) |

| 主な神事 | 大注連縄張神事 藻刈神事 夏至祭 |

二見興玉神社(ふたみおきたまじんじゃ)は、三重県伊勢市二見町江にある神社である。旧社格は村社で、現在は神社本庁の別表神社。境内の磯合にある夫婦岩(めおといわ)で知られる。

猿田彦大神と宇迦御魂大神(ここでは神宮外宮の豊受大神の別名とされる)を祭神とする。

夫婦岩の沖合約700mの海中に沈む、祭神・猿田彦大神縁の興玉神石を拝する神社である。

猿田彦大神は天孫降臨の際に高天原と豊葦原中津国の間の道案内を務めたことから、「道開き(導き)の神」といわれている。この神の神使はカエルとされており、神社参拝の後に神徳を受けた人々が、神社の境内にカエルの塑像を献納する。このため、境内には無数のカエルの石像が並んでいる。この神社の授与品もまた「無事カエル」「貸した物がカエル」「お金がカエル」(カエルと帰る・返るの掛詞)と呼ばれるカエルをモチーフにしたものである。

夫婦岩(めおといわ)は日の大神(天照大神)と興玉神石を拝むための鳥居の役目を果たしている。古来、男岩は立石、女岩は根尻岩と呼ばれていたが、いつの頃からか、夫婦岩と呼ばれるようになった。この名称がついた時期は定かではないが、江戸時代中期の『伊勢参宮名所図会』に大注連縄を張った夫婦岩の絵が載せられている。

夫婦岩の間から太陽が昇る写真が、初日の出のイメージとしてカレンダー等で使われることがあるが、夏季に撮影した写真を使ったものであり、冬季は角度的に夫婦岩の間から太陽が昇る光景を見ることはできない。夏至の前後約4か月間は、夫婦岩の間から御来光が拝め、特に夏至の前後2週間ほどは、方位角約61度距離およそ200kmの彼方にある富士山山頂付近からの御来光となることから、梅雨の最中にもかかわらず、近隣の二見浦旅館街の宿泊客やカメラマンが多数訪れる。また冬至の頃には夫婦岩の間より昇る月を見ることもでき、満月の日には大勢のカメラマン・参拝者が訪れる。

根尻岩は1918年(大正7年)の台風によって根本より折れ、1921年(大正10年)に菅組が修理をしている。その際、設置角度が変わったため、現在は片理の方向が立石とは異なっている。