2016.05.24更新

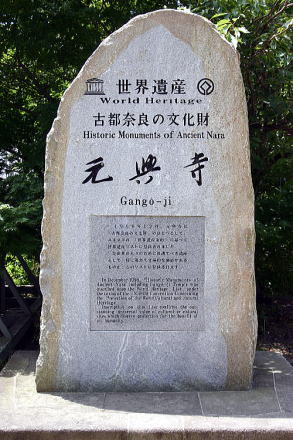

元興寺

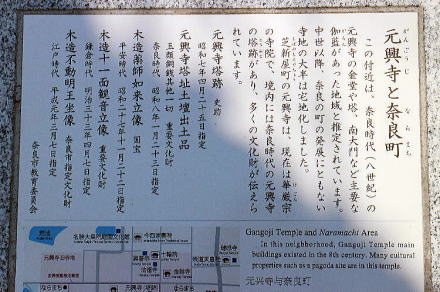

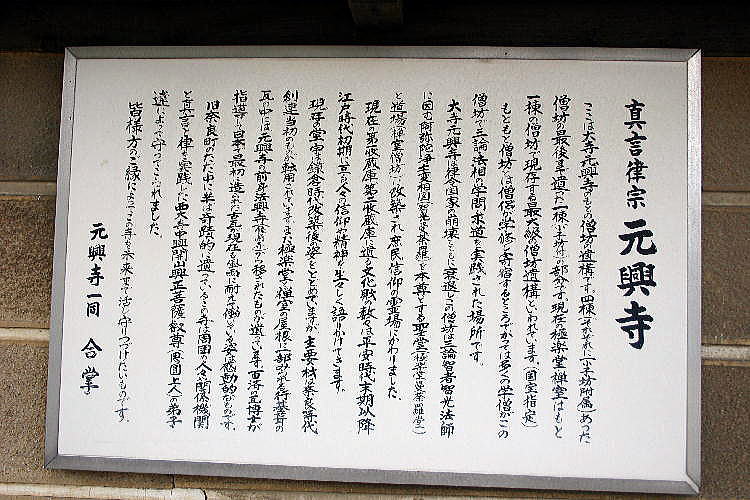

元興寺(がんごうじ)は、奈良市にある、南都七大寺の1つに数えられる寺院。蘇我馬子が飛鳥に建立した、日本最古の本格的仏教寺院である法興寺がその前身である。法興寺は平城京遷都に伴って飛鳥から新都へ移転し、元興寺となった(ただし、飛鳥の法興寺も元の場所に残り、今日の飛鳥寺となっている)。奈良時代には近隣の東大寺、興福寺と並ぶ大寺院であったが、中世以降次第に衰退して、現在は元興寺と名乗る寺院は次の2つに分かれている。

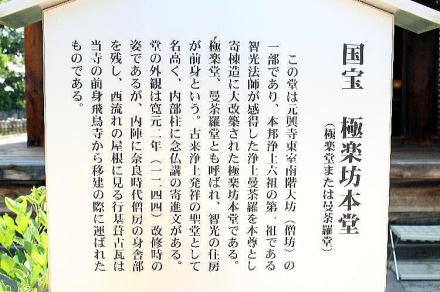

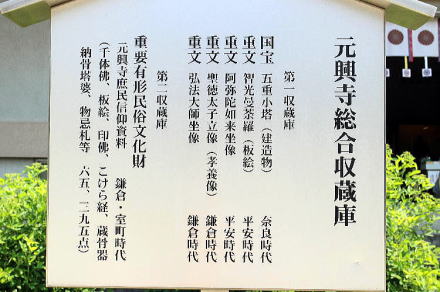

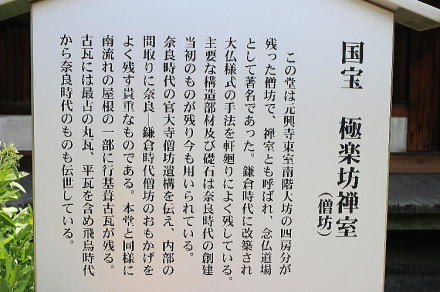

(1) 奈良市中院町所在の元興寺。1977年までは「元興寺極楽坊」と称していた。西大寺の末寺で、宗派は真言律宗に属する。本尊は智光曼荼羅である。

(2) 奈良市芝新屋町所在の元興寺。東大寺の末寺で、宗派は華厳宗に属する。本尊は十一面観音である。

奈良市中院町の元興寺は「古都奈良の文化財」の一部として、世界遺産にも登録されている。上記2つの元興寺は、もともと同じ寺院の一部であるので、本項ではまとめて述べることとする。

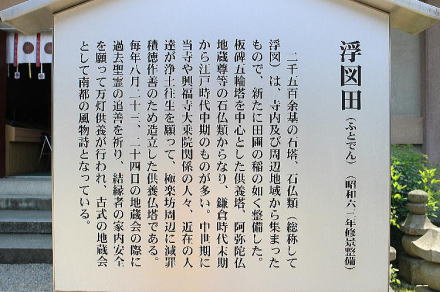

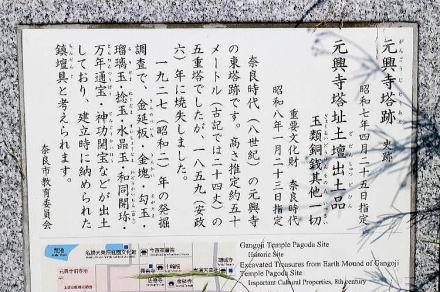

また、かつての元興寺を起源とする寺院は他に奈良市西新屋町に所在する真言律宗の小塔院がある。ここは現在は奈良市中院町所在の元興寺内の収蔵庫内に現存する国宝の五重小塔を安置する堂が存在した場所として1965年に国指定の史跡・「元興寺小塔院跡」に指定されている。現在は江戸時代に建立された虚空蔵堂があるだけである。

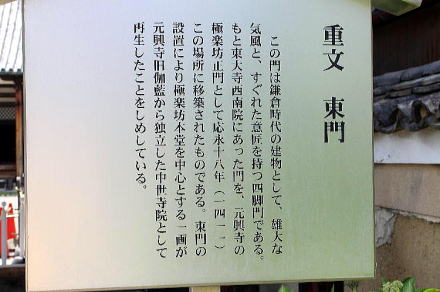

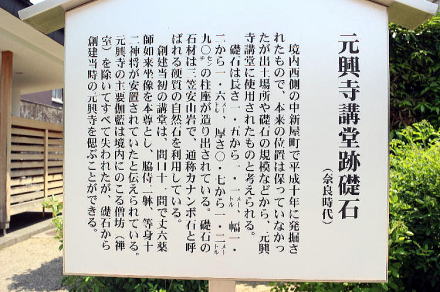

奈良時代の元興寺伽藍は、南大門、中門、金堂(本尊は弥勒仏)、講堂、鐘堂、食堂(じきどう)が南北に一直線に並び、中門左右から伸びた回廊が金堂を囲み、講堂の左右に達していた。回廊の外側、東には五重塔を中心とする東塔院、西には小塔院があった(小塔院には、小型の塔が屋内に安置されていたものと思われる)。これらの建物はすべて焼失して現存しない。なお、講堂の背後左右には、数棟ずつの僧房(僧の居住する建物)があった。これは、東西に長い長屋のような建物で、このうち東側手前にあった僧房を鎌倉時代に改造したものが、現存する本堂と禅室である。

瑠璃光

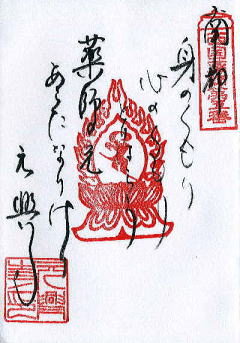

御詠歌

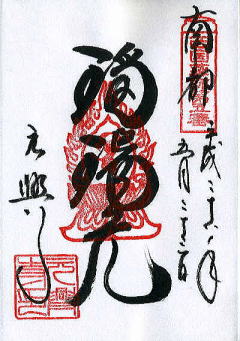

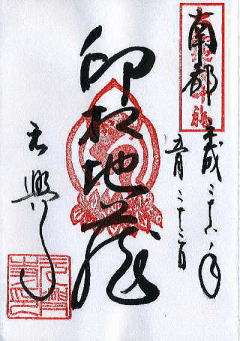

印相地蔵

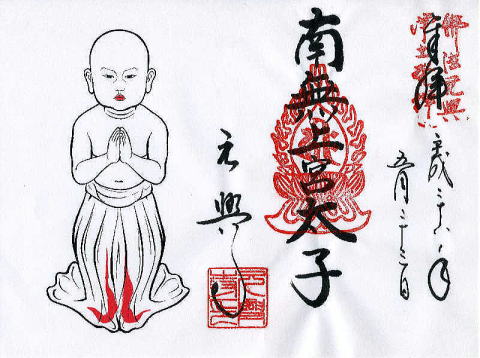

南無上宮太子

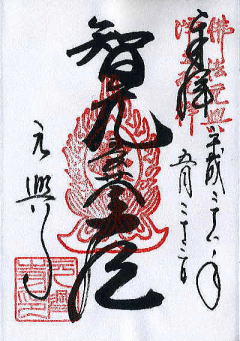

智光曼荼羅