2015.10.26更新

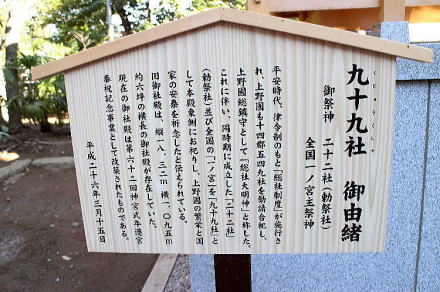

上野総社神社(こうずけそうじゃじんじゃ)

上野総社神社

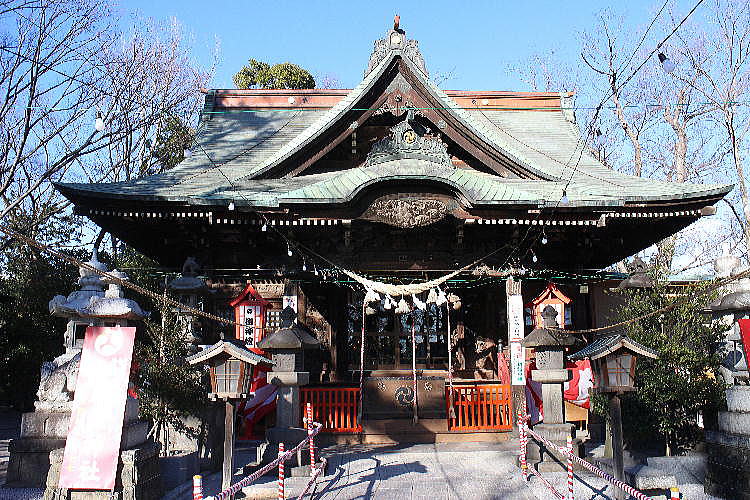

総社神社(そうじゃじんじゃ)は、群馬県前橋市元総社町にある神社。上野国総社で、旧社格は県社。

正式名称は「總社神社」[1]。国名を冠し「上野国総社神社(上野総社神社)」とも称する。

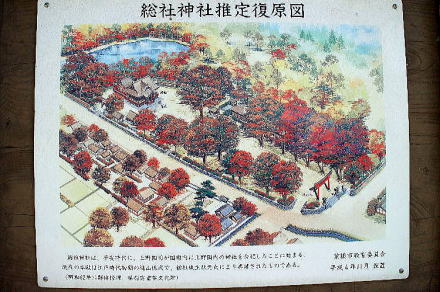

古代、国司は各国内の全ての神社を一宮から順に巡拝していた。これを効率化するため、各国の国府近くに国内の神を合祀した総社を設け、まとめて祭祀を行うようになった。当社はそれらのうちの上野国の総社にあたる。

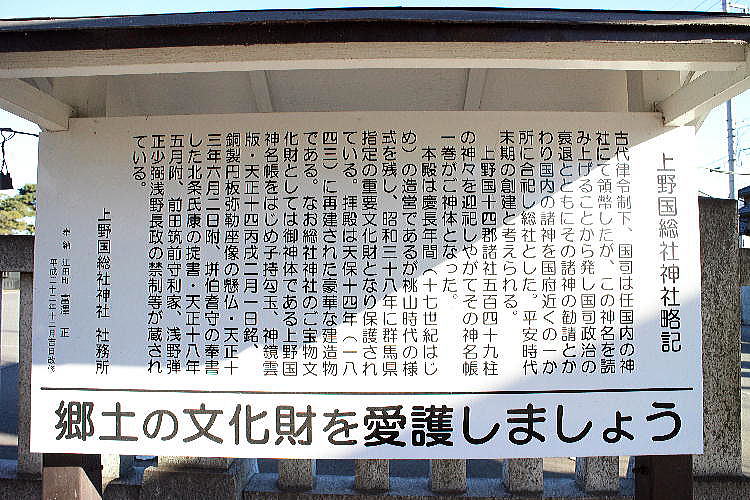

現在は上野国内の神々を記した『上野国神名帳』を神体としており、同帳は群馬県指定重要文化財に指定されている。なお、同帳には記載の異なる異本があり、当社の所蔵する「総社本」のほか、一之宮貫前神社に伝わる「一宮本」、三夜沢赤城神社旧社家の真隅田家に伝わる「群書類従本」がある[2]。そのほか境内では、本殿が群馬県指定重要文化財に指定されている。

社伝によると、崇神天皇皇子の豊城入彦命が軍神として経津主命を祀ったことに始まるという[3]。安閑天皇の時には上毛野小熊が社殿を改築して「蒼海明神」と称し、天平10年(738年)には上野国549社を合祀し「総社明神」と称したともいう[3]。しかしながら、諸国の国府で国中の神々を合祀する風潮が生まれるのは律令制の衰退期であり、当社の成立年代はさらに下ると見られている[3]。

当地に移る以前は、蒼海城内の宮ノ辺(宮鍋)の地にあったという[3]。また、長享2年(1488年)に万里集九が当社を訪れて記述を残しているほか、永禄9年(1566年)に兵火で焼失、元亀年間(1570年-1573年)に現在地に再建されたという[3]。近世には朱印26石が与えられた[3]。

明治に入り、近代社格制度では県社に列した。