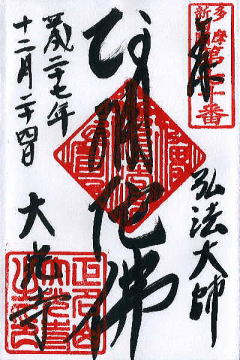

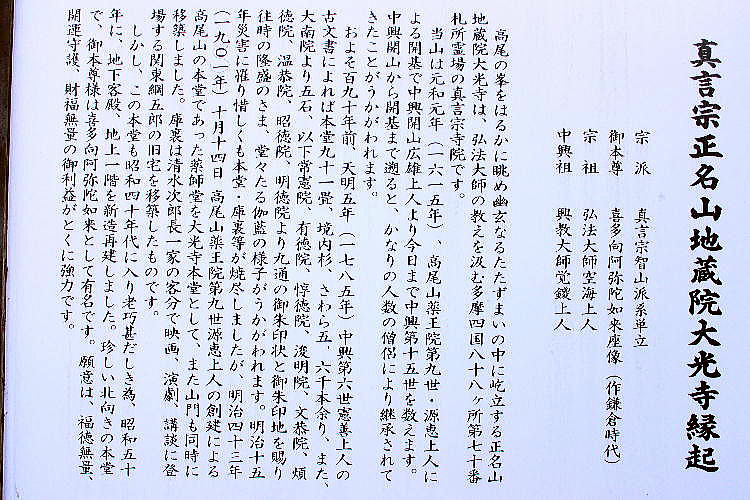

高尾の霊峰をはるかに眺め、幽玄なただずまいの中に屹立し、JR中央線と京王線が乗り入れ、多摩御陵と高尾山と霊園の昇降駅として有名な高尾駅の南に位置し、駅に一番近い寺院として有名で、弘法大師霊場「多摩四国八十八ケ所霊場第七十番札所」が、正名山地蔵院大光寺である。

本堂・庫裏・山門は寺院建築としては、珍しい北向きで、山門は両脇の素晴らしい松と調和して、一幅の絵を見るような、景観をつくり出している。

開基は元和元年(一六一五)高尾山薬王院、第九世源恵上人である。源恵上人開山後、約百年後の一七二〇年代の中興開山広雄上人より今日まで中興第十五世を数える。

古文書によれば、およそ百九十年前、天明五年(一七八五)四月、中興第六世憲善上人によれば、「本堂畳、九十一畳」「境内に杉、さわら五、六千本余り」「備金百二十五両とある」。

大南院より五石、以下常憲院、有徳院、惇徳院、浚明院、文恭院、煩徳院、温恭院、昭徳院、明徳院、より九通の御朱印状と御朱印地を賜ったという往時の隆盛のさま、堂々たる伽藍のようすが覗われる。

明治五年(一八八二年)十一月二十一日夜十一時頃出火し、本堂、庫裏等すべて焼失し、庫裏は清水次郎長の客分で、高尾出身の関東綱五郎の旧宅を移築し現在に至る。

本堂は明治三十四年(一九〇一年)十月十四日に、高尾山薬王院第九世源恵上人(当山開基)の創建になる薬師堂と山門(現存)を、金百両高尾山に奉納し、移築し本堂として再興したが、老巧甚だしきため、昭和五十一年に地下一階客殿、地上一階本堂を新造再建した。