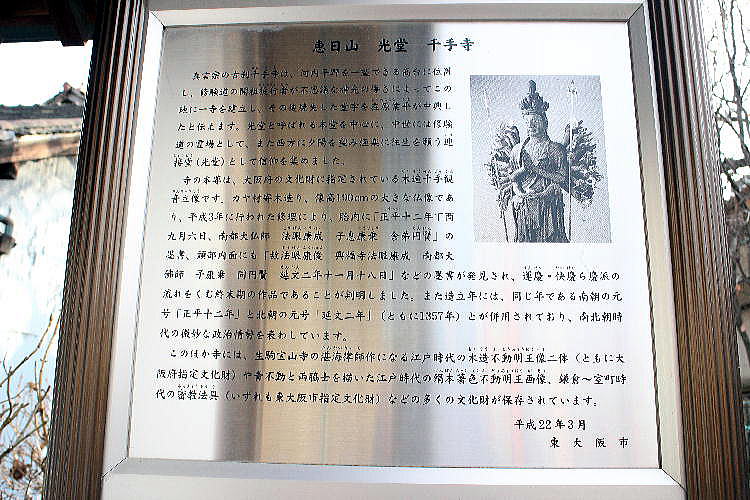

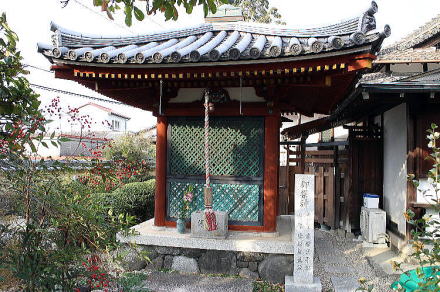

当山の縁起は1574年(天正2年)に記された寺伝によれば、今から約1300年前、笠置山の千手窟で修行していた役行者が、神炎に導かれ当地に来て千手観音の出現に出会い、一宇を創建し、恵日山千手寺と名付けた。以後里人はこの堂を光堂とよび、この地を神並(こうなみ)の里と呼ぶようになった。

また、平安時代の初め、弘法大師がこの寺に止宿した際、当寺守護の善女竜王が夢に現れ、補陀落山の香木を与えた。大変喜んだ大師はこの木で千手観音像を刻し本尊とした。

その後、維喬親王(これたかしんのう:844〜897)の乱で、堂宇は灰燼に帰したが、本尊の千手観音は深野池(現大東市鴻池新田あたりにあった)に自ら飛入り、夜ごとに光を放つを見た在原業平がこれを奉出し、これを本尊として寺を再建したと伝える。

維喬親王は文徳天皇の第1皇子。第4皇子の維仁親王(後の清和天皇)の外戚藤原良房の力が強く、皇位継承にはならなかったが、乱を起したというのは史実ではない。

いずれにしても、役行者、弘法大師、維喬親王、在原業平と歴史上の人物が次々と登場するこの寺の寺伝は一大叙事詩でもある。