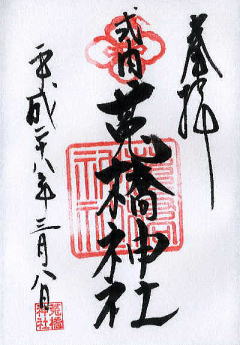

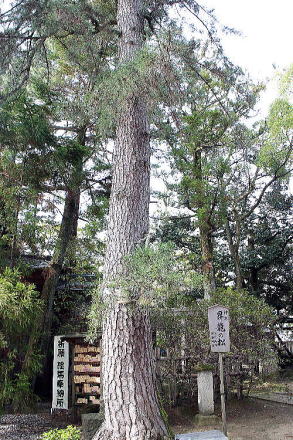

当神社の創立は遠く古代にさかのぼり社伝によれば人皇第42代文武天皇延長5年(697)と伝えられ醍醐天皇延長5年(927)には早くも延喜式神名帳に「加賀国能美郡八座並小莵橋神社」として登載されている古社である。和名抄に言う加賀国能美郡得橋(うはし)郷三十ケ村の総社として当時の国王、守護職を初め上下一般の庶民から篤く崇敬されていた。莵橋(うはし)神社の名称もこの得橋(うはし)郷の名によるものであり、雨水期には洪水氾濫して高地所々に浮き上り恰も浮橋の如くなるにより「うはし」の郷名が生れたと古書に記載されている現在の梯川地域である。鎮座地については古来から幾多の変遷があったと思われるが神社の社記や古文書或は前田家所蔵の加賀国神社縁起等によると初めは国府の所在地に近い能美郡得橋郷小野村に在り国司、守護職等の祈願所として例年国土開拓天下泰平の祈願を行っていた。中世末に至って得橋郷上小松村に遷り更に徳川時代の初期中納言前田利常卿が小松城に居を移されるに際し小松城内の兎橋御門内に奉遷して小松、金沢両城の守護神として篤く崇敬の誠を捧げられ慶安4年に梯川の下流の中央に位置する浜田の庄の神明宮の社地を拡張し、ここを永代の神域と定められ新に社殿を造営し遷座したのが現在の莵橋神社の神域であり本殿は当時の建造物である。