2017.03.04更新

建長寺

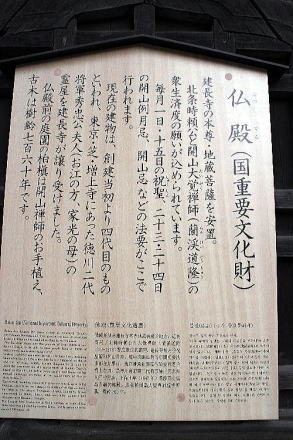

南無地蔵尊

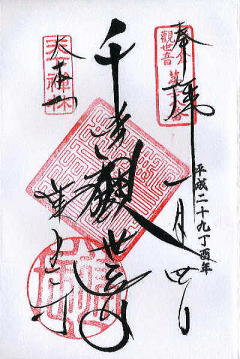

千手観世音

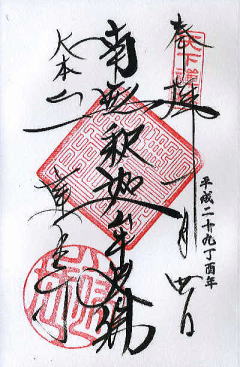

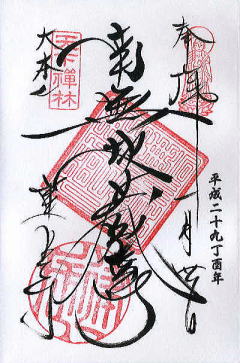

南無釈迦牟尼佛

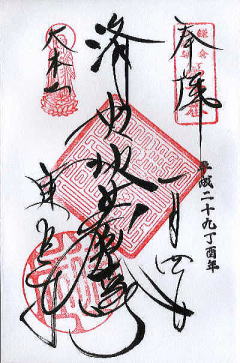

済田地蔵尊

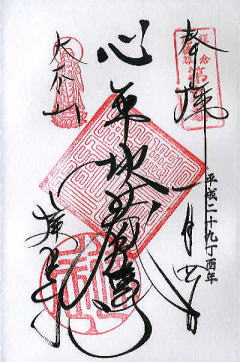

心平地蔵尊

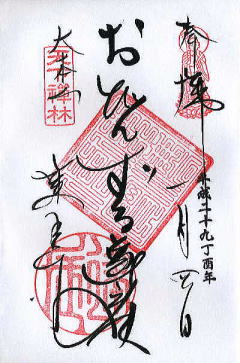

おびんずる尊者

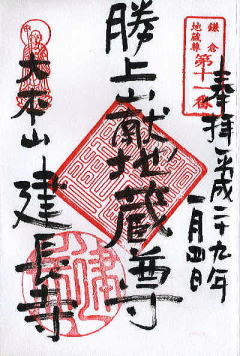

勝上山献地蔵尊

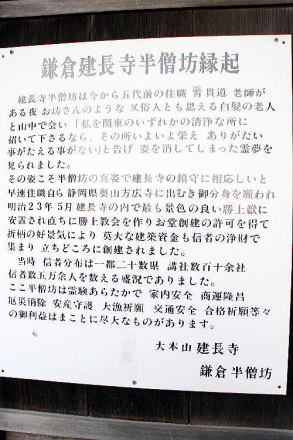

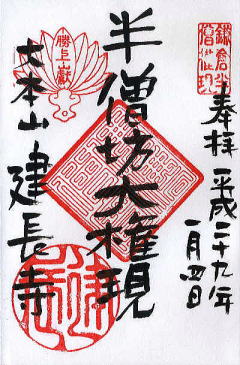

半僧坊大権現

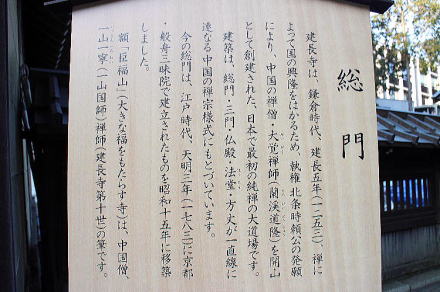

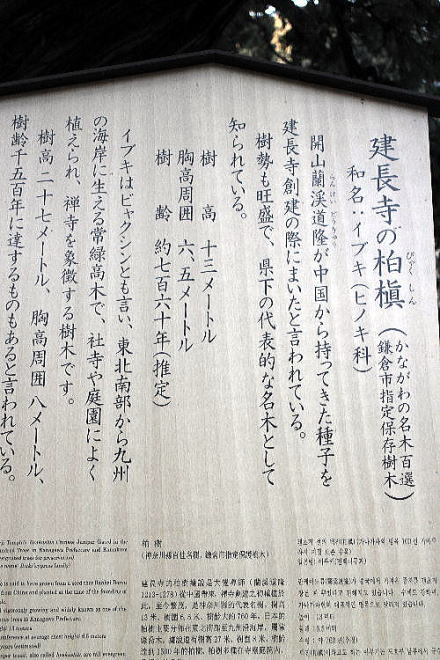

建長寺(けんちょうじ)は、神奈川県鎌倉市山ノ内にある禅宗の寺院で、臨済宗建長寺派の大本山。山号を巨福山(こふくさん)と称し、寺号は詳しくは建長興国禅寺(けんちょうこうこくぜんじ)。

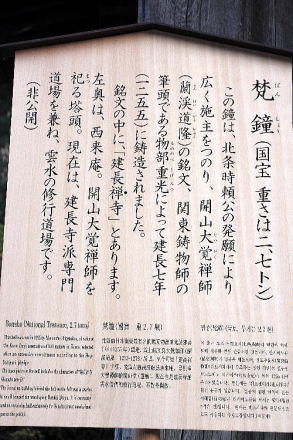

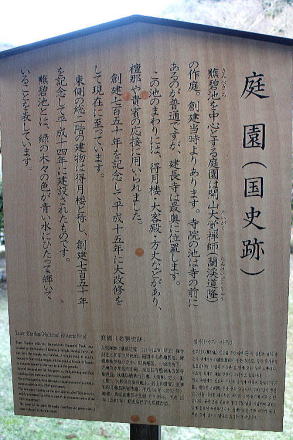

鎌倉時代の建長5年(1253年)の創建で、本尊は地蔵菩薩、開基(創立者)は鎌倉幕府第5代執権北条時頼、開山(初代住職)は南宋の禅僧蘭渓道隆で、第二世は同じく南宋の兀庵普寧である。鎌倉五山の第一位。境内は「建長寺境内」として国の史跡に指定。

建長寺は鎌倉幕府5代執権北条時頼によって創建された禅宗寺院で、建長5年(1253年)に落慶供養が営まれている。開山(初代住職)は宋からの渡来僧・蘭渓道隆(大覚禅師)であった。当時の日本は、承久の乱(1221年)を経て北条氏の権力基盤が安定し、京都の中央政府の支配力は相対的に弱まり、鎌倉が事実上、日本の首府となっていた時代であった。北条時頼は熱心な仏教信者であり禅宗に深く帰依していた。

創建の時期については、鎌倉幕府の公式記録である『吾妻鏡』には建長3年(1251年)から造営が始められ、同5年(1253年)に落慶供養が行われたとある。造営開始時期については建長元年(1249年)ないし2年からとする異説もあるが、おおむね建長元年(1249年)頃から造営の準備がなされ、同5年(1253年)に完成したとされる。建長寺が所在する山ノ内は、幕府のある鎌倉の中心部からは山一つ隔てた所に位置し、鎌倉の北の出入口の護りに当たる要衝の地であって、北条氏の本拠地でもあった。建長寺の境内が広がる谷(鎌倉では「やつ」と読む)は、元は「地獄ヶ谷」と呼ばれる処刑場で、地蔵菩薩を本尊とする伽羅陀山心平寺という寺が建っていた。建長寺の本尊が禅宗寺院の本尊として一般的な釈迦如来ではなく地蔵菩薩であるのは、こうした因縁によるものである。また、心平寺の旧本尊と伝える地蔵菩薩像は今も建長寺に伝来している。

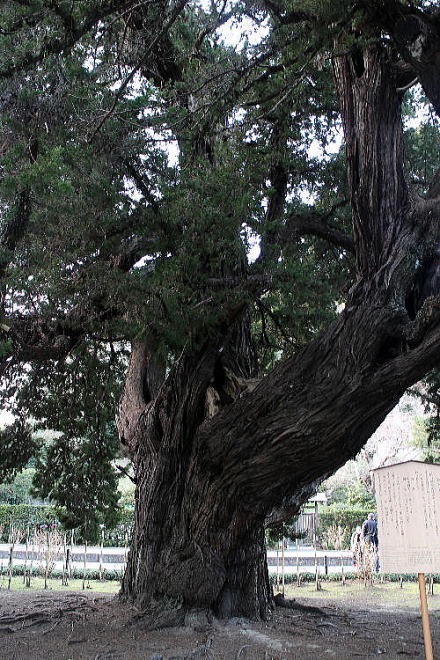

開山の蘭渓道隆は中国・宋末の禅僧で、寛元4年(1246年)、33歳で来日した。はじめ筑紫、京都に住んだ後、宝治2年(1248年)に鎌倉入りし、建長寺が創建されるまでは常楽寺(鎌倉市大船に現存)に住した。当時の日本には、すでに半世紀以上前に建立された建仁寺(京都)や寿福寺(鎌倉)などの禅宗系寺院があったが、当時これらの寺院は禅宗と他宗との兼学であり、純粋禅の道場としては建長寺は、聖福寺(北九州)などに次ぐ古さを誇るとされている。伽藍配置は中国式であり、寺内では日常的に中国語が使われていたという。蘭渓道隆の禅風は中国宋時代の純粋禅を受け継いだ厳格なものであった。道隆は弘長2年(1262年)京都の建仁寺に移ったが2年後に鎌倉に戻って建長寺住持に復帰。その後、文永の役の際には中国側のスパイと疑われたためか、甲斐(山梨県)に流されたこともあったが、のちに許されて鎌倉に戻り、弘安元年(1278年)4月、建長寺住持に再度復帰。同じ年の7月、異国日本で生涯を閉じた。66歳であった。

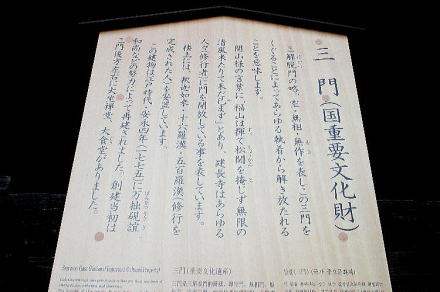

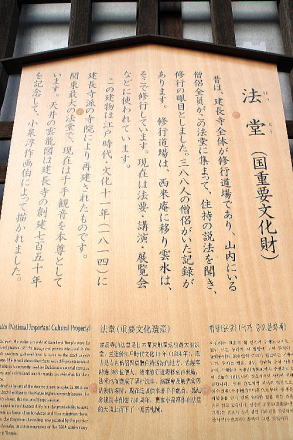

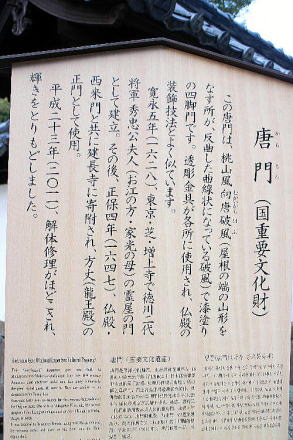

その後の建長寺は正応6年(1293年)4月12日に発生した鎌倉大地震により建造物の大半が倒壊炎上、元から来日した一山一寧を第十世に任じて再建にあたらせる。だが、続いて正和4年(1315年)、応永23年(1416年)をはじめとするたびたびの火災で創建当初の建物を失った。鎌倉時代末期には修復費用獲得のため、幕府公認で元へ貿易船(寺社造営料唐船)が派遣され、「建長寺船」と呼ばれた。江戸時代には徳川家の援助で主要な建物が新築または他所から移築されたが、1923年の関東大震災でも大きな被害を受けている。