2016.01.23更新

出雲大神宮

出雲大神宮

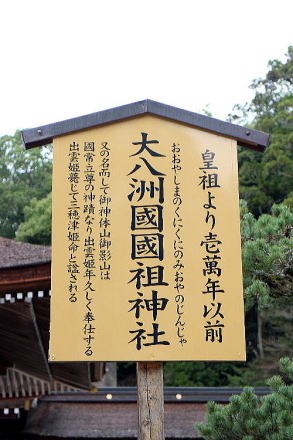

出雲大神宮(いずもだいじんぐう)は、京都府亀岡市千歳町にある神社。式内社(名神大社)、丹波国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁に属さない単立神社。

旧称は「出雲神社」。別称として「元出雲」や「千年宮」とも。

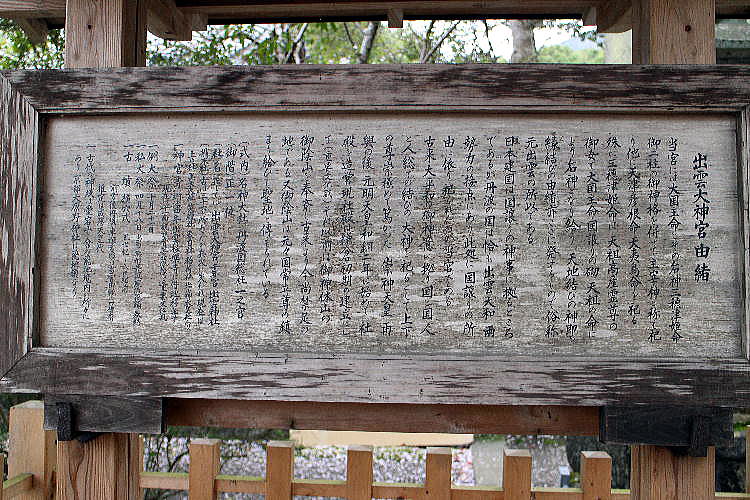

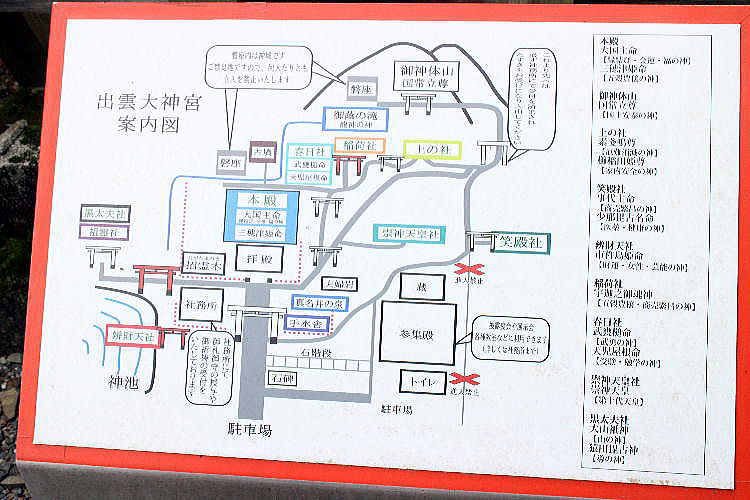

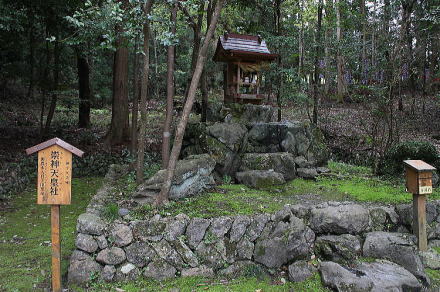

亀岡盆地東部に立つ御蔭山(みかげやま。御陰山、御影山、千年山とも)の山麓に鎮座し、御蔭山を神体山として祀る神社である。

「元出雲」の別称は、出雲大社が出雲大神宮からの分霊とする社伝(後述)に由来する。いわゆる出雲大社は明治時代に至るまで「杵築大社」を称していたため、江戸時代末までは「出雲神社」と言えば出雲大神宮を指していた。

重要文化財に指定されている本殿や木造の男神像が伝えられている。

出雲大神宮は「出雲」を社名としているが、島根県の出雲大社や亀岡市内にあるその京都分院(亀岡市下矢田町)とは別法人の神社である。

祭神の大国主命については、一般には出雲国の出雲大社(杵築大社)から勧請したとされている[1]。ただし社伝では逆に、出雲大社の方が出雲大神宮より勧請を受けたとし、「元出雲」の通称がある。社伝では、『丹波国風土記』逸文として「元明天皇和銅年中、大国主命御一柱のみを島根の杵築の地に遷す」の記述があるとする[2](ただし、社伝で主張するのみでその逸文も不詳)。

出雲大社との多少の関係はあり、境内に立つ「国幣中社 出雲神社」の社名標は出雲大社の元宮司・千家尊福の筆によるものである。

創建の年代は不詳。前述のように社伝では、『丹波国風土記』逸文として「元明天皇和銅年中、大国主命御一柱のみを島根の杵築の地に遷す」の記述があるという[2]。

社伝では、和銅2年(709年)10月21日に社殿が建てられたとする[3][4]。『古事記』・『日本書紀』には国譲りの神事が記載されるが、丹波国は出雲・大和の両勢力の接点にあり、国譲りの所由によって祀られたとされる[3]。

境内には横穴式石室を持つ後期古墳があるほか、西南には口丹波最大の前方後円墳である千歳車塚古墳があり、古くから御蔭山を神体として祀る氏族がいたと推測されている[5]。