2017.01.20更新

川匂神社

川匂神社

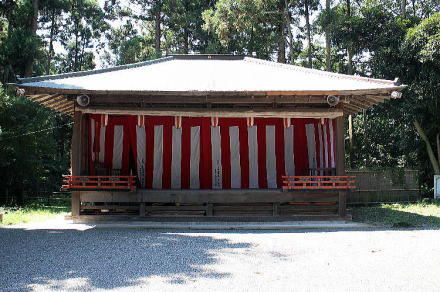

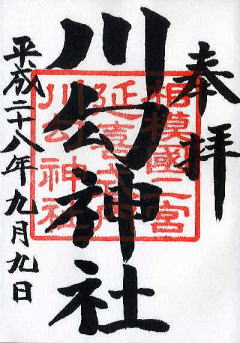

川勾神社(かわわじんじゃ)は、神奈川県中郡二宮町山西に鎮座する神社。「川匂神社」とも表記される。

『延喜式神名帳』に小社と記載された相模国の延喜式内社十三社の内の一社で、同国二宮ともされる。「二宮町」の名は二宮である当社にちなみ、古くより「二宮大明神」、「二宮明神社」とも称される。

当社は旧相模国の伝統的な祭事である国府祭(こうのまち)で知られ、祭の中心的な儀式「座問答」は相武(さがむ)と磯長(しなが、「師長」とも表記する)をあわせて相模国となったときに、寒川神社と当社のいずれを相模国一宮とするかで争った故事によるものとされる。

『日本の神々 -神社と聖地- 11 関東』によれば、天保12年(1841年)成立の『新編相模国風土記稿 巻之40』では祭神を衣通姫命・大物忌命・級長津彦命の3柱としているが、安永5年(1776年)に宮司二見氏が書写した『御祭礼之式伝来写』の記述から江戸時代中期には八幡神を祀ったことが確認できると言う。これに関し『日本の神々 -神社と聖地- 11 関東』では、八幡神を祀ったのは鎌倉幕府や関東管領などが信奉した鶴岡八幡宮の影響ではないかと考察している。また、祭神のうち級長津彦命と級長津姫命は本来風神であるが、磯長国の「シナ」に通じるため追加された可能性を指摘している。