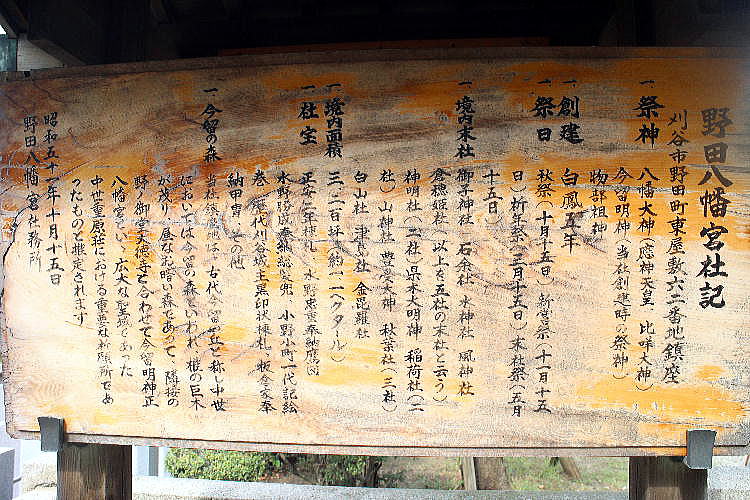

文武天皇の白鳳5年(676)に大市の郷今留丘に創建と伝えられ、今留明神と物部氏の、祖神を祭り、ついで八波多大神を併せ祭った。嵯峨天皇の弘仁4年(813)中原敏久が神田を寄進する。淳和天皇の天長4年(830)国司、神田を献じ社殿を修造した。

後伏見天皇の正安2年(1300)社殿を大改修し、整備復旧に努めた。後奈良天皇の天文17年(1548)と天文23年の再度に亘る兵火により社殿は荒廃したが、苅谷城主水野氏これを深く痛み、神殿を造営し以降は祈願所として、水の、板垣、三浦、土井の各城主に尊崇され、特に板垣藩に於いては領内の総氏神として崇めた。

明治5年には郷社の社格となる。現在の建物は明治17年に拝殿、昭和13年に本殿と二度に亘って改修されたものである。

例祭に執り行われる「野田雨乞笠おどり」は正徳2年(1712)から伝承されるという雨乞いの儀式で、市の無形民俗文化財に指定されています。昭和17年を最後に中断していましたが、昭和54年から再び奉納されるようになり、野田雨乞笠おどり保存会が伝統を継承しています。