2015.01.05更新

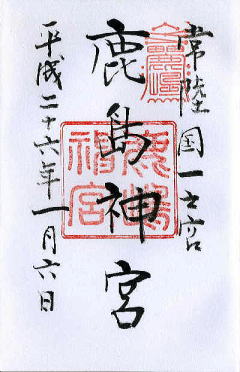

鹿島神宮

鹿島神宮

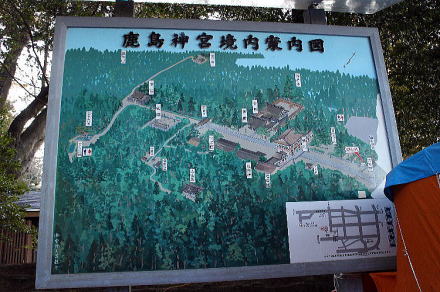

鹿島神宮(かしまじんぐう、鹿嶋神宮)は、茨城県鹿嶋市宮中にある神社。式内社(名神大社)、常陸国一宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

全国にある鹿島神社の総本社。千葉県香取市の香取神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社の一社[1]。また、宮中の四方拝で遥拝される一社である。

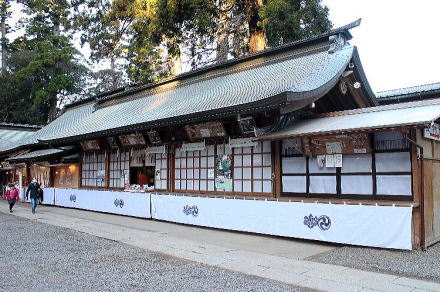

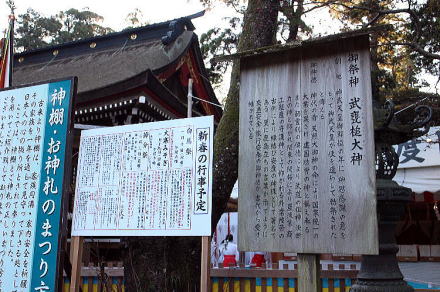

茨城県南東部、北浦と鹿島灘に挟まれた鹿島台地上に鎮座する。古くは『常陸国風土記』に鎮座が確認される、東国では随一の古社である。古代には朝廷から蝦夷の平定神として、また藤原氏からは氏神として崇敬された。その神威は中世に武家の世に移って以後も続き、歴代の武家政権からは武神として崇敬された。現在も武道では篤く信仰される神社である。

文化財では「韴霊剣(ふつのみたまのつるぎ)」と称される長大な直刀が国宝に指定されているほか、境内が国の史跡に、本殿・拝殿・楼門など社殿7棟が国の重要文化財に指定されている。そのほか、鹿を神使とすることでも知られる。

神宮は常陸国鹿島郡の地に鎮座するが、その地名「鹿島(かしま)」は、古くは『常陸国風土記』[原 1]では「香島」と記載される[2]。同記の中で、「香島郡」の名称は「香島の天の大神」(鹿島神宮を指す)に基づくと説明されている[3]。「カシマ」を「鹿島」と記した初見は養老7年(723年)[原 2]であり[4]、8世紀初頭には「香島」から「鹿島」に改称されたと見られている[2]。この変化の理由は史書からは明らかでないが、神宮側では神使の鹿に由来すると説明している[5]。この「カシマ」の由来には諸説がある。