2018.01.11更新

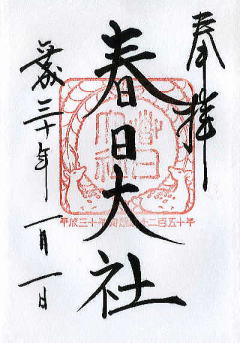

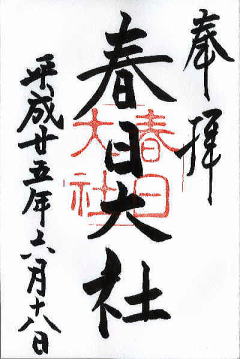

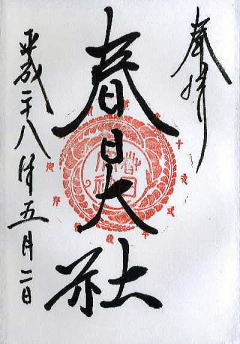

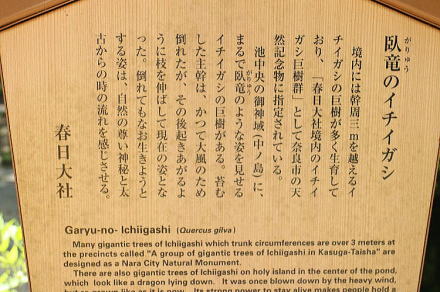

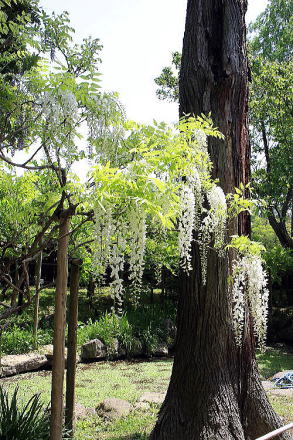

春日大社

春日大社

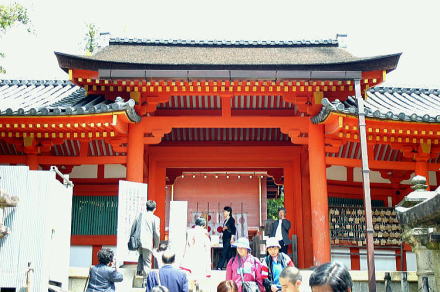

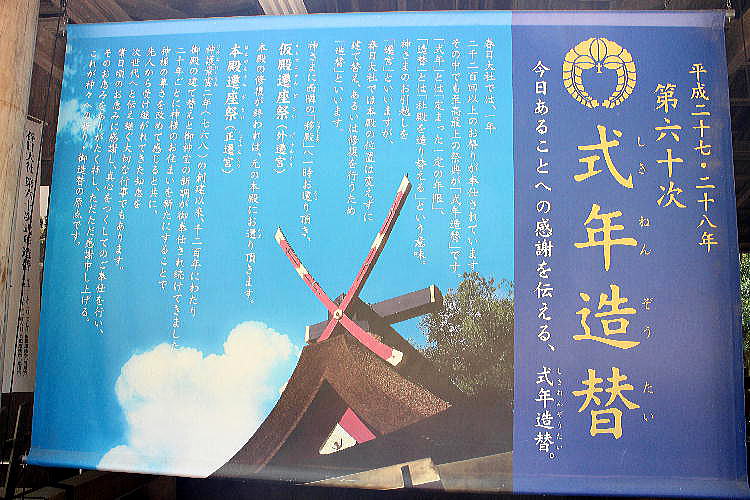

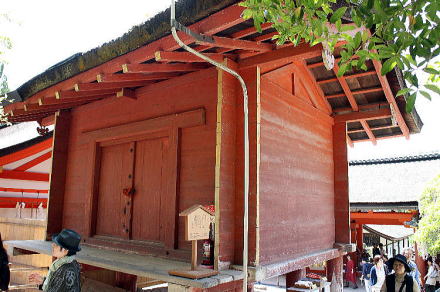

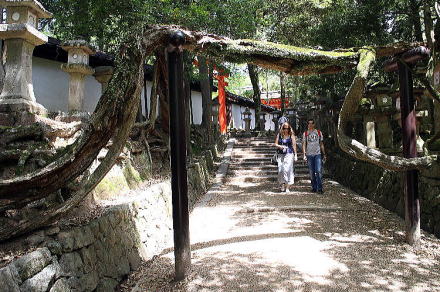

春日大社(かすがたいしゃ)は、中臣氏(のちの藤原氏)の氏神を祀るために768年に創設された奈良県奈良市にある神社。旧称は春日神社。式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。神紋は「下がり藤」。

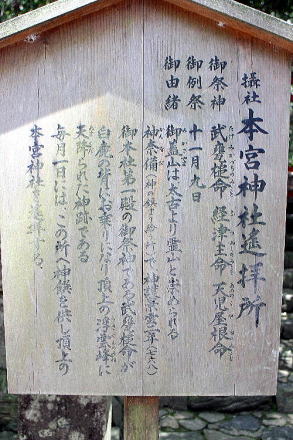

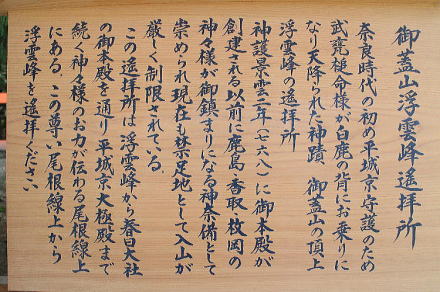

全国に約1000社ある春日神社の総本社である。武甕槌命が白鹿に乗ってきたとされることから、鹿を神使とする。ユネスコの世界遺産に「古都奈良の文化財」の1つとして登録されている。

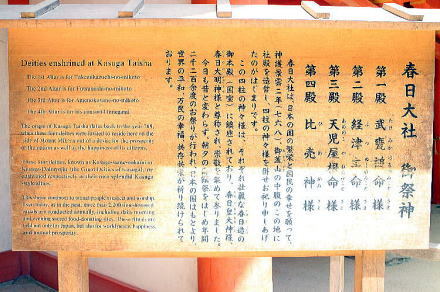

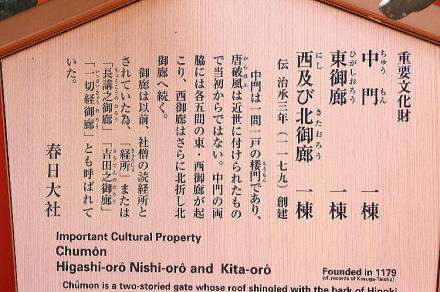

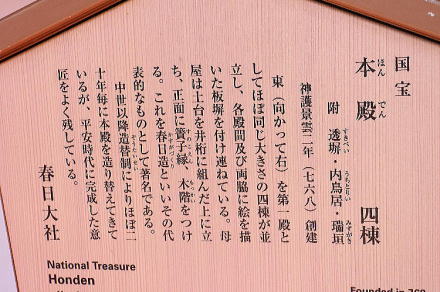

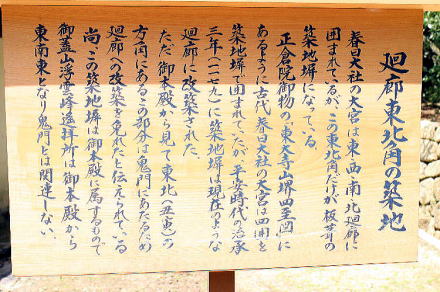

奈良・平城京に遷都された710年(和銅3年)、藤原不比等が藤原氏の氏神である鹿島神(武甕槌命)を春日の御蓋山(みかさやま)に遷して祀り、春日神と称したのに始まる[要出典]とする説もあるが、社伝では、768年(神護景雲2年)に藤原永手が鹿島の武甕槌命、香取の経津主命と、枚岡神社に祀られていた天児屋根命・比売神を併せ、御蓋山の麓の四殿の社殿を造営したのをもって創祀としている。ただし、近年の境内の発掘調査により、神護景雲以前よりこの地で祭祀が行われていた可能性も出てきている。

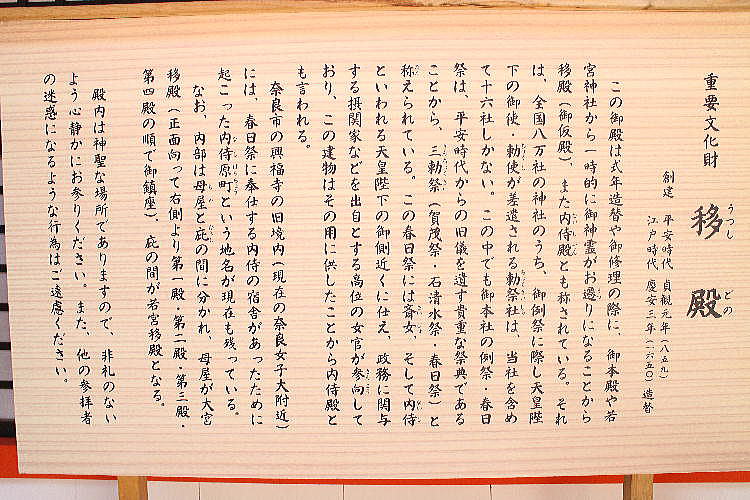

藤原氏の隆盛とともに当社も隆盛した。平安時代初期には官祭が行われるようになった。当社の例祭である春日祭は、賀茂神社の葵祭、石清水八幡宮の石清水祭とともに三勅祭の一つとされる。850年(嘉祥3年)には武甕槌命・経津主命が、940年(天慶3年)には、朝廷から天児屋根命が最高位である正一位の神階を授かった。『延喜式神名帳』には「大和国添上郡 春日祭神四座」と記載され、名神大社に列し、月次・新嘗の幣帛に預ると記されている。

藤原氏の氏神・氏寺の関係から興福寺との関係が深く、813年(弘仁4年)、藤原冬嗣が興福寺南円堂を建立した際、その本尊の不空絹索観音が、当社の祭神・武甕槌命の本地仏とされた。神仏習合が進むにつれ、春日大社と興福寺は一体のものとなっていった。11世紀末から興福寺衆徒らによる強訴がたびたび行われるようになったが、その手段として、春日大社の神霊を移した榊の木(神木)を奉じて上洛する「神木動座」があった。

1871年(明治4年)に春日神社に改称し、官幣大社に列した。1946年(昭和21年)12月に現在の春日大社に改称した。

春日大社

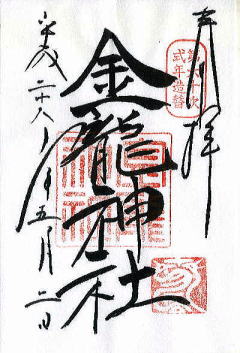

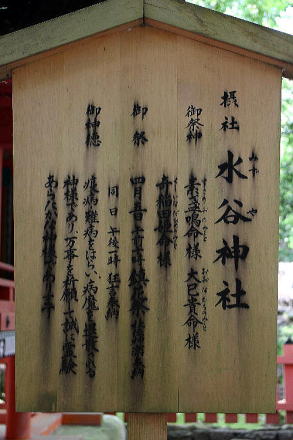

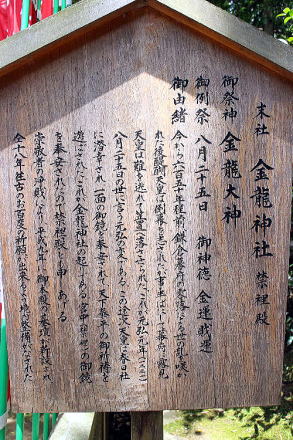

金龍神社

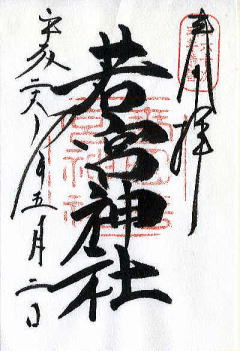

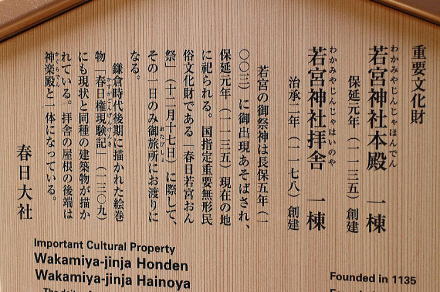

若宮神社

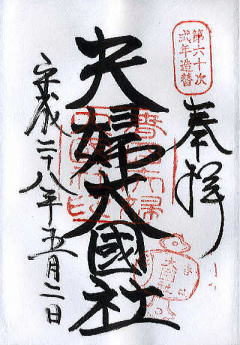

夫婦大國社

春日大社