2015.01.06更新

香取神宮

香取神宮

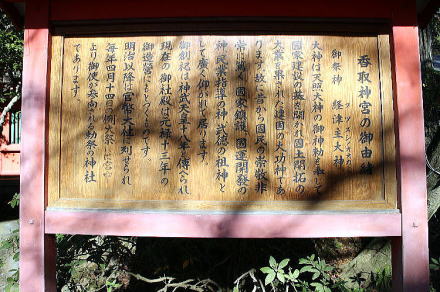

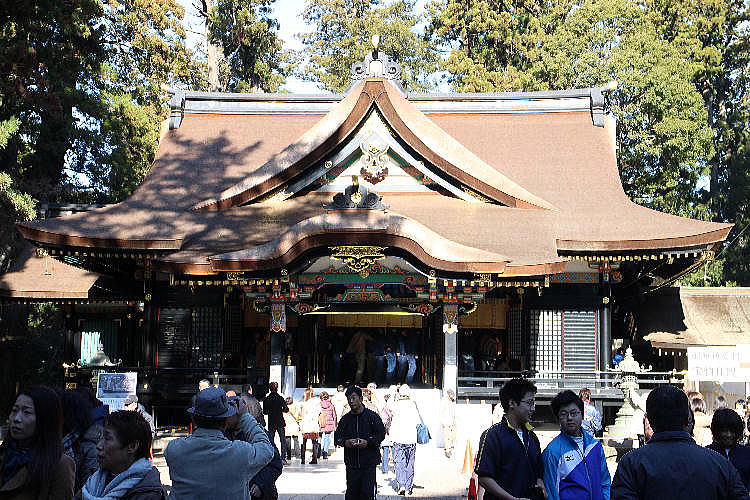

香取神宮(かとりじんぐう)は、千葉県香取市香取にある神社。式内社(名神大社)、下総国一宮。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。

関東地方を中心として全国にある香取神社の総本社。茨城県鹿嶋市の鹿島神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社の一社[1]。また、宮中の四方拝で遥拝される一社である。

千葉県北東部、利根川下流右岸の「亀甲山(かめがせやま)」と称される丘陵上に鎮座する。

全国でも有数の古社として知られ、古くは朝廷から蝦夷に対する平定神として、また藤原氏から氏神の一社として崇敬された。その神威は中世から武家の世となって以後も続き、歴代の武家政権からは武神として崇敬された。現在も武道分野からの信仰が篤い神社である。

文化財としては、中国・唐代の海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)が国宝に指定されている。建造物では江戸時代の本殿・楼門、美術工芸品では平安時代の鏡、中世の古瀬戸狛犬が国の重要文化財に指定されており、その他にも多くの文化財を現代に伝えている。

香取神宮は、常陸国一宮・鹿島神宮(茨城県鹿嶋市)と古来深い関係にあり、「鹿島・香取」と並び称される一対の存在にある[4][5]。

鹿島・香取両神宮とも、古くより朝廷からの崇敬の深い神社である。その神威の背景には、両宮が軍神として信仰されたことにある[6]。古代の関東東部には、現在の霞ヶ浦(西浦・北浦)・印旛沼・手賀沼を含む一帯に「香取海(かとりのうみ)」という内海が広がっており、両宮はその入り口を扼する地勢学的重要地に鎮座する。この香取海はヤマト政権による蝦夷進出の輸送基地として機能したと見られており[6]、両宮はその拠点とされ、両宮の分霊は朝廷の威を示す神として東北沿岸部の各地で祀られた(香取苗裔神節参照)。