2016.05.13更新

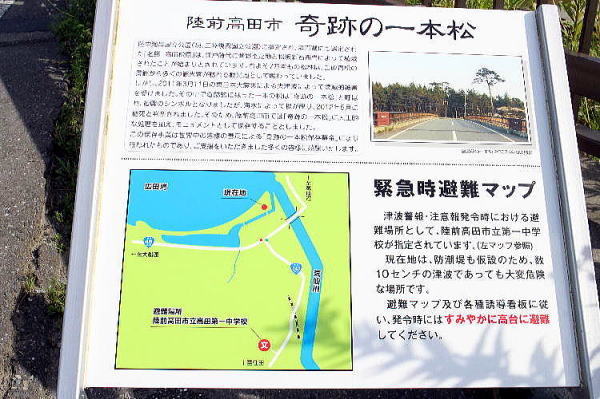

奇跡の一本松

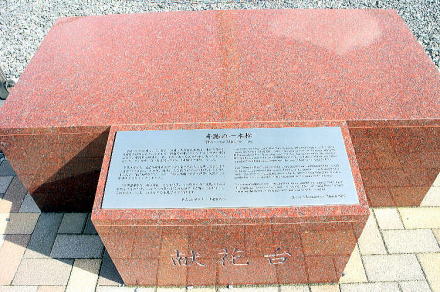

奇跡の一本松(きせきのいっぽんまつ)は、岩手県陸前高田市気仙町の高田松原跡地に立つ松の木のモニュメントである。

太平洋につながる広田湾に面した高田松原(以下「松原」と略記)は、350年にわたって植林されてきた約7万本の松の木が茂り[3]、陸中海岸国立公園(現三陸復興国立公園)や日本百景にも指定されていた景勝地であったが、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波の直撃を受け、ほとんどの松の木がなぎ倒されて壊滅した。しかし、松原の西端近くに立っていた一本の木が津波に耐えて、立ったままの状態で残ったことから、この地震と津波(東日本大震災、以下「震災」と略記)が陸前高田市のみならず広く東日本の太平洋沿岸地域一帯に甚大な被害をもたらした中にあって、この木は震災からの復興への希望を象徴するものとしてとらえられるようになり[4]、「奇跡の一本松」や「希望の松」などと呼ばれるようになった。

震災後、この木を保護する活動が続けられたものの、根が腐り枯死と判断された。その後に震災からの復興を象徴するモニュメントとして残すことになり、幹を防腐処理し心棒を入れて補強したり枝葉を複製したものに付け替えたりするなどの保存作業を経て、元の場所に再び立てられている。この作業には多額の費用が投じられたこともあって、保存の是非を巡っては賛否両論が巻き起こった。

松原の西に位置する陸前高田ユースホステルの敷地内に立っており[5]、日本ユースホステル協会が所有者である[6]。

アカマツとクロマツの交雑種(アイマツ)[7]で、高さは約27.7メートル、胸高直径は87センチメートル[8]。1985年の調査によれば、松原の松のうち老齢の木がもっとも多い区画(樹齢200年程度)における樹高が約25メートル、平均胸高直径が約70 - 80センチメートル[9]であり、これらに比べても一本松はとりわけ大ぶりな個体である。

一本松の付近では江戸時代中期に松が植栽されていたこと、またその中でも一本松は特に背が高かったことから、地元では樹齢270年前後であると言われていた[10]が、木材組織学を専門とする京都大学名誉教授の伊東隆夫が鑑定したところ、1839年(天保10年)に芽吹き、2012年5月に枯死していたことが分かり、樹齢は173年と判明した[11]。地元での説と実際の鑑定結果との間に大きな差が出た理由について、伊東は「年輪を見ると成長が著しかった時期がある。大木であるため、200年以上だと思われていたのも無理はない」と話している[12]。

2011年3月11日の14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震は大規模な津波を引き起こし、東日本の太平洋沿岸部を襲った。津波の第1波は松原付近に15時23分

- 24分頃に到達[13]し、最大17メートルの高さ[14]をもって松原の木をほぼ全てなぎ倒した。一本松から40メートルほどの場所[15]にあった陸前高田ユースホステルも全壊した[5]。一本松も10メートル程度の高さまで波をかぶった[16]が、倒れずに津波に耐え、枝も幹も無事な状態で残った[4]。

津波は松原のみならず、陸前高田の市域に壊滅的な被害をもたらしたが、松原が津波に飲み込まれるのを目撃していた市職員のひとりは、その中で一本松が生き残ったことを「奇跡」だと表現した[17]。災害救援活動を行う陸上自衛隊が陸前高田市に到着し、市内の復興作戦にどんな名前を付けるかを市長の戸羽太に尋ねたところ、戸羽は「高田松原の希望」と答えた[18]。やがて一本松は、被災した住民たちの間で「奇跡の一本松」[19]あるいは「希望の松」[20]と呼ばれるようになっていった。

松原の7万本の木の中で一本松だけがほぼ唯一生き残った理由は、一本松と海との間にユースホステルが建っていたため、建物が防波堤となって津波の直撃を防いだ形となった[5]こと、押し寄せた津波が引いていく際、一本松から見て陸側にある高架道路(国道45号高田バイパス)が堤防の役目を果たし引き潮の衝撃を弱めた[18]こと、一本松自体が他の松に比べて背が高く、さらに過去の津波でもぎ取られていて波の高さに枝がなかったため、流されてきた瓦礫が引っかかることなくすり抜けていった[15]こと、加えて幹も他の松より太かった[21]ことなどが作用したためと推測されている。なお、震災前から松原を見守ってきた地元市民団体「高田松原を守る会」によれば、松原では津波で倒れずに生き延びた木が一本松以外にも存在し、さらに倒れた松の中にも震災後しばらく生きていたものが数本あった[22]ため、厳密には一本松だけがたった1本生き残ったというわけではない。

震災を生き延びた一本松だったが、その後の生育は当初から厳しい状況にあった。震災の当日は10時間以上も水没していた[20]上、津波により海水や油、化学物質が根元の土壌に染み込んでおり[23]、幹にも漂流物による傷が付いていた。また地震のため周囲の地盤が80センチメートル程度沈下し、根が海水に浸るようになった[24]。

この状況に対し、日本造園建設業協会(日造協)の岩手県支部を中心に造園業者など57名が集まり、プロジェクトチームを組織して一本松の保護に当たることになった。プロジェクトチームは、一本松の状態を調べて適切な処置方法を提案する「調査チーム」、実際の保護活動を行う「作業チーム」、後継樹の育成にあたる「後継樹育成チーム」の3チームが結成された[20]。日造協岩手支部は、4月15日に一本松保護対策作業の許可申請をし、4月18日付けで陸前高田市長から許可された[25]。

2011年5月の時点で、一本松付近の土壌の塩分濃度は松が生存できる基準の3倍であった[18]。5月中旬より葉の変色が始まり、同年6月にはほとんどの葉が赤茶色になって、枯死の可能性が高まっていた[26]。これを防ぐため、6月10日に地元の造園業者ら有志が一本松の周囲に鉄板を深さ5メートルまで打ち込む工事を行った[26]。鉄板で根を囲って海水の流入を防いだうえで、真水を注入しつつポンプにより塩水を吸い上げて土壌の塩分濃度を下げる試みであった[18][26]。また、傷付いた幹は抗生物質入りのペーストを塗布の上、藁と緑色のプラスチックで保護された[18][27]。 これらの努力の結果、7月には新芽が伸び、緑葉の伸長と球果(松かさ)の形成も見られたが、完全な回復までには至らなかった。周囲の松の流失により孤立木となっていたため、夏期には高温や乾燥にさらされ、ゾウムシ類による食害も健康悪化にさらに追い打ちをかけた。10月にはあらゆる根が腐った状態であることが確認され、ポンプの使用も終了した。一本松の保護に関わってきた日本緑化センターは一本松の蘇生は絶望的と判断し、12月13日、維持に向けた活動を終了すると発表[24]、「高田松原を守る会」も保護を断念した[21]。

枯死の原因については、枝葉の成分を分析したところ、塩分による影響は少ないと推測されたため、塩分によってではなく長時間水没していたことで根が腐ったことが原因とする見解もある[20]。