2016.09.20更新

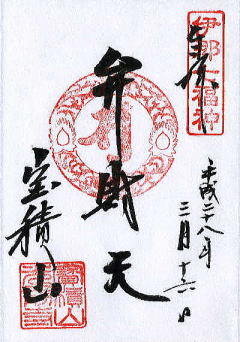

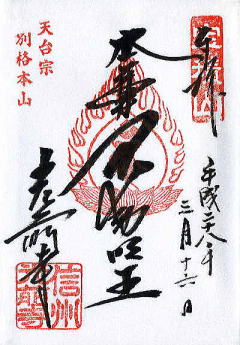

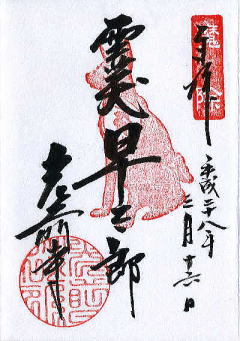

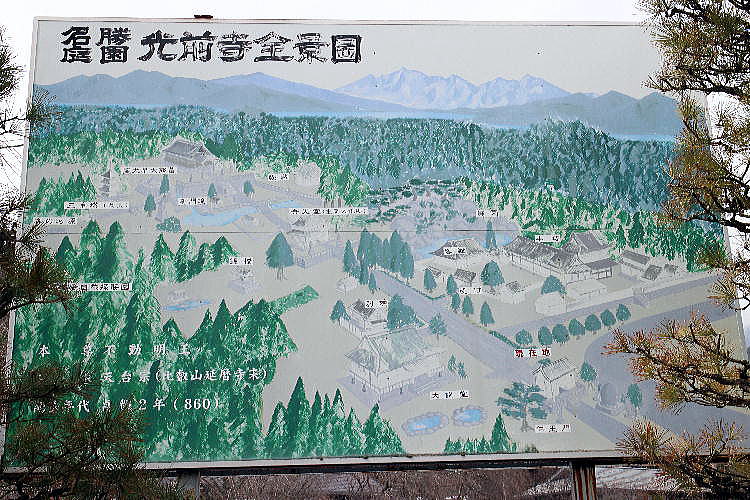

光前寺

弁財天

不動明王

霊犬早太郎

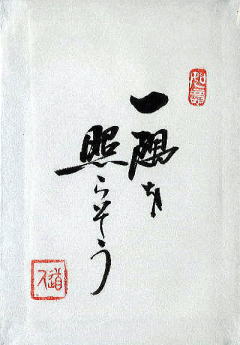

一隅を照らそう

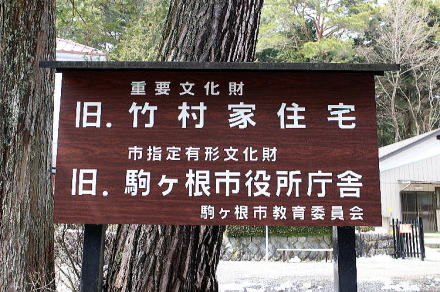

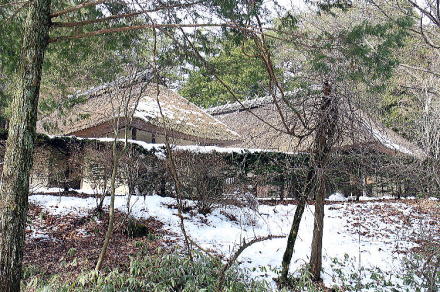

旧・竹村家住宅

この住宅はもと竹村源吉氏の家で、駒ヶ根市中沢大津渡(おんど)にありましたが、重要文化財に指定後、郷土の文化遺産をよりよく保存するために、駒ヶ根市が譲り受け、移築したものです。

移築工事は文化庁の指導のもとに行われ、綿密な調査に基づいて建物が造られた当時の姿に復原修理されました。

竹村家は江戸時代には代々名主をつとめた家柄です。この家の建立年代は明らかではありませんが、江戸時代中頃(約270年前)と考えられています。名主だけに許された式台を備え、外観も堂々として、これだけの大きさの民家は、当時村に1〜2軒しかありませんでした。江戸末期になると伊那地方の名主階級の家は、板葺の本棟造(ほんむねづくり)に変わり、こんな大きな茅葺の家は造られなくなります。旧竹村家住宅は当地方の江戸中期上層農家の典型として、貴重な民家なのです。