皇居(こうきょ)は、天皇の平常時における宮殿・住居である。現在は東京都千代田区にある。「皇居」の呼称が広く用いられるようになったのは現在の皇居からである。

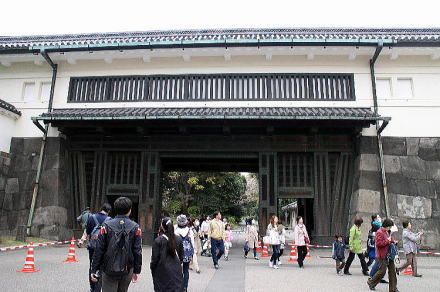

現在は、第二次世界大戦後に宮城(きゅうじょう)の名称が廃止された東京の江戸城跡一帯を指して皇居と呼んでいる。公式の英語表記は「The Imperial Palace」。天皇の住居である「御所」、各種公的行事や政務の場である「宮殿」、宮内庁庁舎などがある。

江戸時代には京都にあり、御所、禁裏、内裏などと呼ばれていた里内裏であったが、明治維新後の東京行幸の後に留守となり、天皇の指示で保存されて現在に至る。現在は京都御所と称され、英名は「Kyoto Imperial Palace」。行幸後、首都機能が東京に移った際、明確な遷都の法令が発せられなかったので、京都御所を現在も皇居とみなす向きもある。しかし明治以降、京都御所に近代的居住機能が付加されることはなく、平安時代の様式を伝える最高格式の紫宸殿(正殿)や日常生活の場である常御殿などが保存されている文化財となっている。それ以前の御所については遺構が残るのみである。

皇居の呼び名は、内裏(だいり)、御所、大内(おおうち)、大内山、九重(ここのえ)、宮中(きゅうちゅう)、禁中(きんちゅう)、禁裏(きんり)、百敷(ももしき)、紫の庭(むらさきのにわ)、皇宮(こうぐう)、皇城(こうじょう)、宮城(きゅうじょう)、大宮、雲の上、雲居など非常に多い。

宮(みや)は家(や「屋」)に尊称(み「御」)がついた言葉である。身分の高い人の住居という意味から出発し、やがて天皇や皇族の宮殿を意味するようになった。古代には、天皇の住居は一世ごとに移転され、皇居は宮(みや)と呼ばれる宮殿を指した。『古事記』や『日本書紀』には、4世紀から6世紀にかけての宮殿の多くが奈良盆地の東南の地に営まれたと記されている。

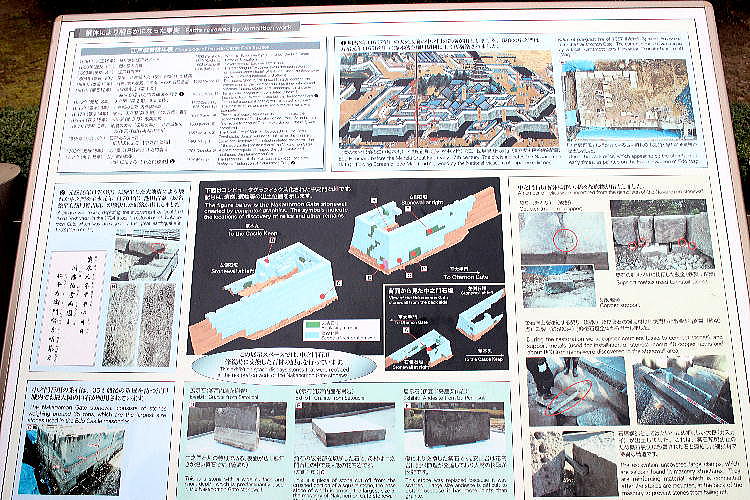

592年に推古天皇が即位した豊浦宮から694年持統天皇が藤原京へ遷都するまでの約100年間は、奈良の南の地飛鳥周辺に宮殿が集中したので飛鳥京と呼ぶことがある。このような宮には、小墾田宮(603年 - 630年)、飛鳥岡本宮(630年 - 636年)、飛鳥板蓋宮(643年 - 655年)、後飛鳥岡本宮(656年 - 672年)、飛鳥浄御原宮(672年 - 694年)などがある。その頃の大規模な居館がいくつか発見されている。それらは地面に穴を掘って柱の根本を固定する掘立柱建物である。これらの建物の内、7世紀以降では、中心建物は南を正面としているのが特徴である。

後には、中国王朝の影響で京(みやこ)が造営されるようになり、天皇は京の中の内裏(だいり)に定着し、これを皇居とした。国政の中枢である朝堂院を始めとする中央官衙は内裏に併設され、合わせて宮城と呼ばれる。

京には、難波京(大阪)、藤原京(奈良)、平城京(奈良)、平安京(京都)などがある。

平安京は、794年(延暦13年)に桓武天皇によって定められた。960年(天徳4年)に内裏が焼失し、再建されるまで冷泉院を仮の皇居とした。976年(貞元元年)にも内裏が被災し、藤原兼通の邸宅である堀河殿を仮皇居としている。平安京の内裏はしばしば焼亡したため、摂関や外戚など臣下の邸宅を仮皇居(里内裏)とすることも多かった。平安時代末期からは、内裏があっても里内裏を皇居とすることが一般化した。1227年(安貞元年)に宮城(大内裏)が焼失してからは内裏は再建されず、里内裏を転々とした。南北朝時代の1331年(元弘元年、元徳3年)、北朝の光厳天皇が土御門東洞院殿で即位してからは、この御殿が内裏に定められた。これが、現在の京都御所の前身となる。

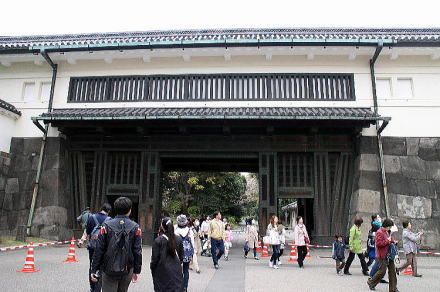

慶応4年7月17日(1868年9月3日)に江戸は東京と改められた。同年10月13日(1868年11月26日)、明治天皇が東京に行幸して江戸城西の丸(現在は宮殿のみが建っている・現在の吹上御所とは別の場所)に入った際、江戸城も東京城と改称され、天皇の東幸中の仮皇居と定められた。天皇は一旦京都に戻った。

翌明治2年3月28日(1869年5月9日)、再び東京に行幸し、1877年(明治10年)には京都御所が保存され今に至る。