- 壇上伽藍(壇場伽藍)

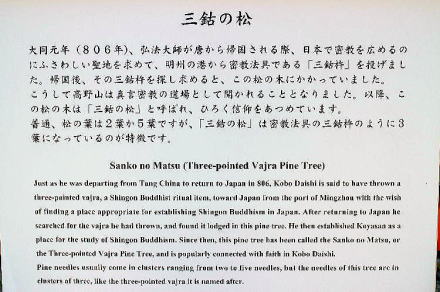

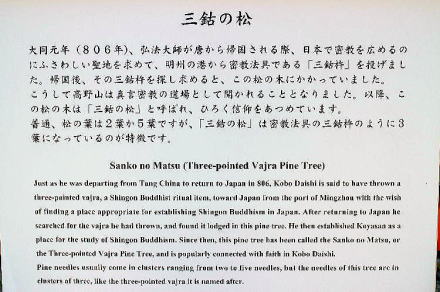

- 弘法大師・空海が曼荼羅の思想に基づいて創建した密教伽藍の総称であり、高野山の二大聖地の一つである(ほかの一つは奥の院)。金堂は高野山全体の総本堂で高野山での主な宗教行事が執り行なわれる。ほかに大塔、御影堂、不動堂などが境内に立ち並び、不動堂は世界遺産に登録されている。また、弘法大師伝説のひとつである飛行三鈷杵がかかっていたとされる「三鈷の松」や、高野四郎(俗称)と呼ばれる大鐘楼も伽藍に存する。

- 金堂 - 昭和元年(1926年)に焼失後、昭和7年(1932年)に再建された鉄筋コンクリート造の建築で、屋根は入母屋造である。本尊薬師如来像は高村光雲の作である。1926年の焼失時、堂内には旧本尊を始め7体の仏像が安置されていたが、堂と共に焼失した。旧本尊像は公開されたことのない秘仏であったため、写真も残されておらず、どのような像であったかは永遠に不明となった。像名についても阿閦如来とする説と、薬師如来とする説があり、両者は同体であるという説もあった[3]。1931年に完成した高村光雲作の本尊は薬師如来像として造立されている[4]。本尊の両脇に安置されていた6体の仏像(不動明王像など)については、焼失以前に撮影された写真が残されており、作風から見て、空海の時代からあまり隔たらない9世紀頃に作られた密教像として、極めて貴重なものであった。

- 根本大塔 - 金堂の右後方にある多宝塔(1階平面が方形、2階平面が円形の二重塔)。1937年(昭和12年)、空海入定1,100年を記念して再建したもので、鉄筋コンクリート造である。内部正面の梁には昭和天皇宸筆の勅額「弘法」が掲げられている。中央に胎蔵界大日如来像、その四方に金剛界四仏を安置する。塔内の柱などに描かれた仏画は堂本印象の筆である。本来別々の密教経典に説かれている「胎蔵界」の仏像と「金剛界」の仏像を一緒に安置するのは異例であるが、これは、両者は根本的には1つだという、空海の思想を表したものといい、「根本大塔」という建物名もこれに由来するという。(「胎蔵界」、「金剛界」等の密教用語については別項「両界曼荼羅」を参照)

- 西塔(国の重要文化財) - 上述の根本大塔とは対照的に、金剛界大日如来像と胎蔵界四仏を安置する。887年初代塔建立、現在の塔は5代目で天保5年(1834年)の再建である。

- 不動堂(国宝) - 建久8年(1197年)ないしは建久9年(1198年)の建立。当初は高野山内の五の室院谷にあり、1908年(明治41年)に現在地に移築された。桧皮葺(ひわだぶき)、入母屋造の住宅風仏堂である。国宝の八大童子像はここに安置されていたが、現在は高野山霊宝館に移されている。

- 山王院本殿(国の重要文化財) - 1522年再建。「御社(みやしろ)」という。819年(弘仁10年)山麓の天野社に祀られる地主神を高野山の鎮守として勧請したものという。一宮(丹生明神)、二宮(高野明神〈狩場明神とも〉)、三宮(総社、十二王子・百二十伴神)の三社からなる。