2015.05.29更新

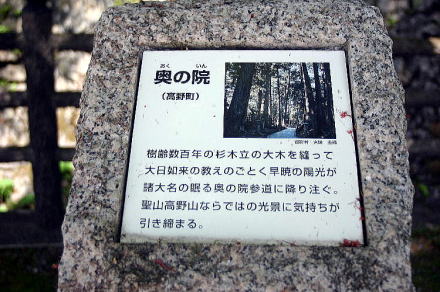

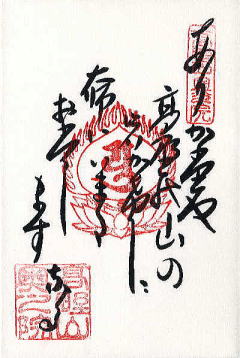

奥の院

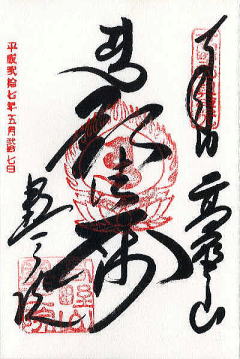

弘法大師(H27)

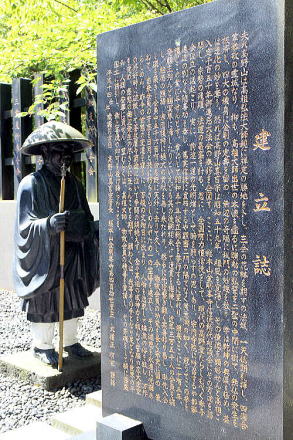

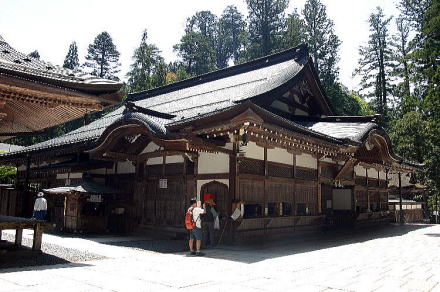

寺院群の東端にある一の橋から二の橋を経て御廟橋まで、約2キロにわたる参道沿いに無数の石塔が立ち並ぶ。御廟橋を渡ると空海入定の地とされる奥の院である。一番奥には空海が今も瞑想されている御廟があり、その手前には信者が供えた無数の灯明がゆらめく燈篭堂がある。空海は62歳の時、座禅を組み、手には大日如来の印を組んだまま永遠の悟りの世界に入り、今も高野山奥の院で生きていると信じている人もいる。「死去」「入寂」「寂滅」などといわず「入定」というのはそのためである。

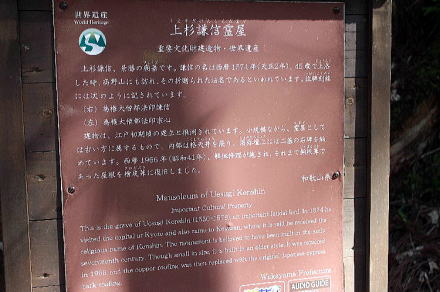

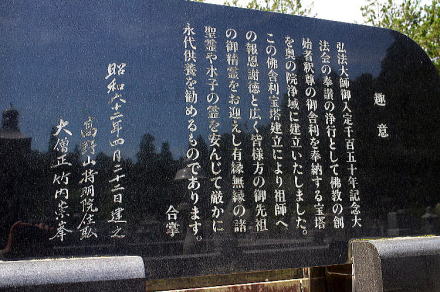

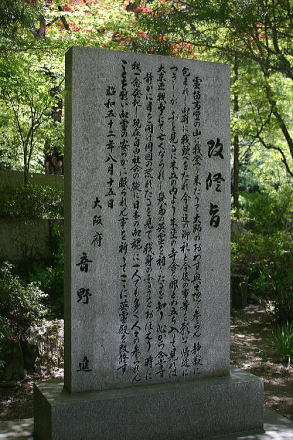

奥の院参道に沿って並ぶ石塔の数は10万基とも20万基とも言われ、皇族から名もない人々まで、あらゆる階層の人々が競ってここに墓碑を建立した。日本古来の信仰では、山中は「他界」であり、死後の魂の行くところであった。高野山周辺には、人が死ぬとその人の頭髪を奥の院に納める「骨上せ」(こつのぼせ)という風習がある。こうした古来の山岳信仰に、弘法大師の永眠する土地に墓碑を建てたいという人々の願いが加わって、この石塔群が形成されたものと思われる。奥の院には上杉謙信・景勝霊屋(たまや)、松平秀康及び同母霊屋、佐竹義重霊屋など、建造物として重要文化財に指定されているものを始め、平敦盛、熊谷蓮生房、織田信長、明智光秀、曾我兄弟、赤穂四十七士、法然、親鸞、初代 市川團十郎、俳優の鶴田浩二など古今の様々な人物の墓碑や供養塔がある。また芭蕉や高浜虚子の句碑もある。

弘法大師(H25)

御詠歌