2015.05.31更新

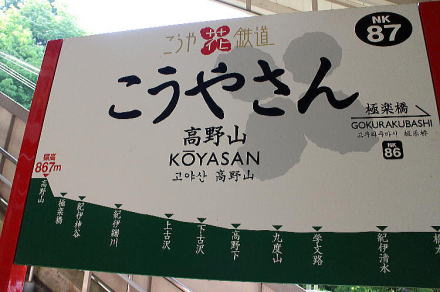

高野山

高野山(こうやさん)は、和歌山県伊都郡高野町にある標高約1,000m前後の山々の総称。平安時代の弘仁10年(819年)頃より弘法大師空海が修行の場として開いた高野山真言宗、ひいては比叡山と並び日本仏教における聖地である。現在は「壇上伽藍」と呼ばれる根本道場を中心とする宗教都市を形成している。山内の寺院数は高野山真言宗総本山金剛峯寺(山号は高野山)をはじめ117か寺に及び、その約半数が宿坊を兼ねている。平成16年(2004年)7月7日、高野山町石道と山内の6つの建造物が熊野、吉野・大峯と共に『紀伊山地の霊場と参詣道』としてユネスコの世界遺産に登録された。

地名としての「高野山」とは、八葉の峰(今来峰・宝珠峰・鉢伏山・弁天岳・姑射山・転軸山・楊柳山・摩尼山)と呼ばれる峰々に囲まれた盆地状の平地の地域を指す(行政上の字名としての「高野山」もおおよそこれと同じ地域である)。8つの峰々に囲まれているその地形は『蓮の花が開いたような』と形容されており、仏教の聖地としては「八葉蓮台」という大変良い場所であるとされている。転軸山・楊柳山・摩尼山の三山を高野三山という。なお、高野山という名称の山は無い。

金剛峯寺境内にあるアメダスの観測値で年平均降水量1851.6mm。年平均気温は10.9℃と大阪管区気象台より6℃低い。一般的に温暖な地域が多い和歌山県としては異例で、冬の寒さが厳しく、1月の平均気温は-0.5℃と氷点下になる。極値は最高33.2℃(1994年8月6日)、最低-13.4℃(1981年2月28日)[1]。