2015.01.17更新

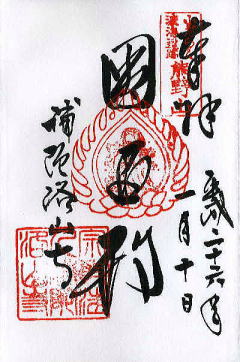

補陀洛山寺・熊野三所大神社

補陀洛山寺

| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡那 智勝浦町大字浜の宮348 |

|---|---|

| 位置 | 北緯33度38分41.01秒 東経135度56分3.97秒 |

| 山号 | 白華山 |

| 宗派 | 天台宗 |

| 本尊 | 三貌十一面千手千眼観音 |

| 創建年 | 伝・仁徳天皇治世(4世紀) |

| 開基 | 伝・裸形上人 |

| 文化財 | 木造千手観音立像(重要文化財) 世界遺産 |

補陀洛山寺(ふだらくさんじ)は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある、天台宗の寺院。補陀洛とは古代サンスクリット語の観音浄土を意味する「ポータラカ」の音訳である。

ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』(2004年〈平成16年〉7月登録)の構成資産の一部[1]。

仁徳天皇の治世にインドから熊野の海岸に漂着した裸形上人によって開山されたと伝える古刹で、平安時代から江戸時代にかけて人々が観音浄土である補陀洛山へと小船で那智の浜から旅立った宗教儀礼「補陀洛渡海」で知られる寺である。

江戸時代まで那智七本願の一角として大伽藍を有していたが、文化5年(1808年)の台風により主要な堂塔は全て滅失した。その後長らく仮本堂であったが、1990年に現在ある室町様式の高床式四方流宝形型の本堂が再建された。

隣接する浜の宮王子社跡には熊野三所大神社(くまのさんしょおおみわしゃ)が建つ。

| 所在地 | 和歌山県東牟婁郡那 智勝浦町大字浜の宮350 |

|---|---|

| 位置 | 北緯33度38分41.65秒 東経135度56分3.86秒 |

| 主祭神 | 夫須美大神、家津美御子大神、 速玉大神 |

| 社格等 | 村社 |

| 創建 | 欽明帝代 |

| 例祭 | 2月13日・14日 |

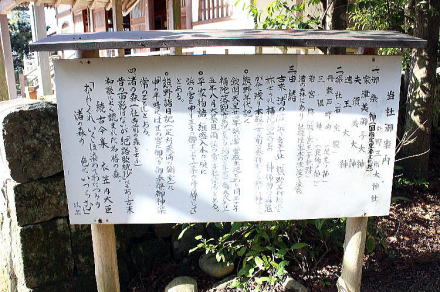

熊野三所大神社(くまのさんしょおおみわしゃ)、または大神社(おおみわやしろ)は和歌山県東牟婁郡那智勝浦町にある神社。夫須美大神・家津美御子大神・速玉大神の三神を主祭神とすることが名称の由来とされる。主祭神像三躯は国の重要文化財に指定されている(美術工芸品、1982年〈昭和57年〉6月5日指定)[1]。

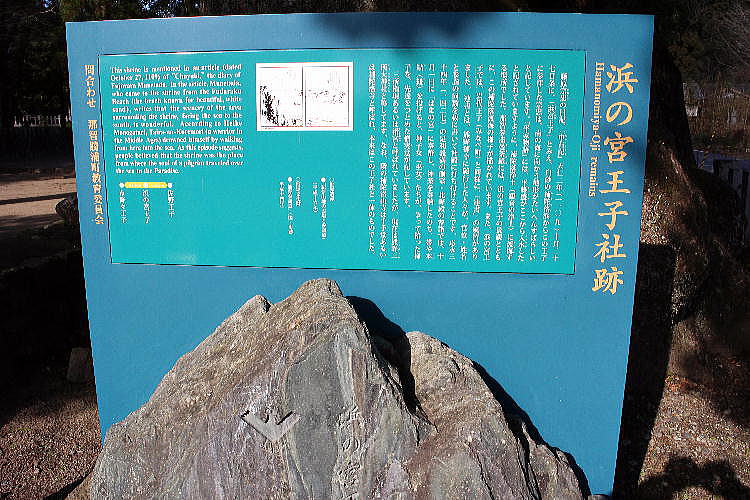

九十九王子のひとつである浜の宮王子の社跡[2]に建つため、浜の宮大神社(はまのみやおおみわしろ)とも呼ばれる。浜の宮王子の守護寺である補陀洛山寺が隣接しており、神仏習合の名残をみることができる。境内は浜の宮王子社跡として和歌山県指定史跡(1970年〈昭和45年〉5月25日指定)[3]。

古くから熊野那智大社の末社で、『中右記』天仁2年(1109年)10月27日条に「浜宮王子」と見える[4]。平安後期頃の神像3体(大山祇命、天照大神、彦火火出見命)が伝来していることから熊野三所権現が祀られていたと考えられているが、江戸時代中期に著された地誌『熊野巡覧記』は異なる神名を挙げており、時代によって祭神が変化していたようである[4]。江戸時代の沿革は未詳だが、濱ノ宮村の産土神として崇敬されていた。明治の神仏分離に際して補陀洛山寺から独立して村社(明治6年〈1873年〉)となり、明治末年に現社号にあらためられた。

『平家物語』巻10に平維盛が一艘の舟に命運を託して出向するさまが描かれたり、那智大社ほか各所所蔵の那智参詣曼荼羅[5]に社前の浜から渡海船で出航する渡海僧が描かれているように、補陀洛山寺とともに補陀洛渡海の伝承地である。

また、境内には振分石(ふりわけいし)と呼ばれる石柱が残されている。中辺路・大辺路の分岐点には諸説があるが、那智を分岐点とする説によればこの石柱がそうであるという[6]。