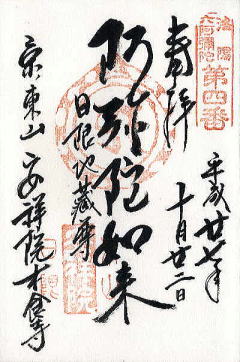

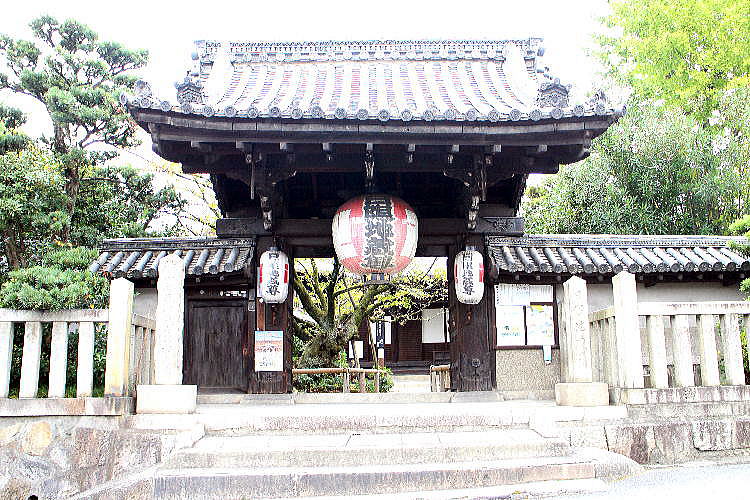

東山・五条坂の急斜面に安祥院(あんしょういん)が建つ。江戸時代に社会事業を行った木食(もくじき)正禅養阿が中興した。江戸時代の尊攘派志士・梅田雲浜の墓もある。

「日限(ひぎり)地蔵さん」、「日限ぎりさん」とも呼ばれている。正式には東山木食寺という。

浄土宗鎮西派、本堂に本尊の阿弥陀如来像が安置されている。

地蔵堂の日限地蔵は、六阿弥陀めぐり(巡拝)の第4番札所。京の通称寺霊場28番、日限地蔵。

所願成就、病気平癒、安産の信仰がある。

平安時代、942年、945年とも、第61代・朱雀天皇の勅願により、天台座主・尊意僧正が乙訓郡大藪郷(南区久世大藪町)に大薮山仁王護国院を創建したことに始まるという。源義基が檀越となる。以後、鎮護国家の道場に定められた。

その後、荒廃する。

鎌倉時代、文永年間(1264-1275)、勢観高弟・蓮寂により再興される。寺号を安祥院に改めた。法然を中興の祖とし、勢観を2世とし隆盛となる。浄土宗の知恩寺末となり、専修念仏道場になる。

南北朝時代(1336-1392)、兵火より焼失したともいう。

その後、衰微する。廃絶したともいう。

江戸時代、1725年、木食正禅養阿が入寺し、清水寺成就院より現在地に永代借地権を得る。大藪郷村の廃寺、安祥院を再建した。(「安祥院文書」)

1727年、落成となる。(「安祥院文書」)

1787年、4宗兼学となり、零元法皇の勅願所、また、後西院(第111代)の称牌を安置すると記されている。(「拾遺都名所図会」同年刊)

近代、1873年、浄土宗無本寺より浄土宗鎮西派に改宗する。知恩院末になる。

現代、2004年、境内のヤマザクラが京都市の保存樹に指定された。