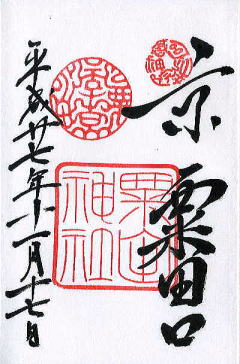

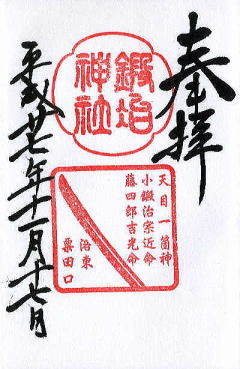

所在地 京都市東山区粟田口鍛冶町1番地

位置 北緯35度0分29.6秒 東経135度47分7.5秒

主祭神 素戔嗚尊 大己貴命

社格等 府社

創建 貞観18年(876年)

本殿の様式 三間社流造

札所等 京都十六社

例祭 10月15日

主な神事 夜渡り神事・体育の日前日

神幸祭・体育の日

祈年祭(湯立て)・2月17日

新嘗祭併せて火焚祭・11月23日

粟田神社(あわたじんじゃ)は、京都府京都市東山区粟田口鍛冶町にある神社。

平安時代、清和天皇貞観18年(876年)春に神祇官並びに陰陽寮より「この年隣境に兵災ありて、秋には疫病多いに民を悩ます」と天皇に奏上された。そこで直ちに勅が発せられ、全国の諸神に御供えをして国家と民の安全を祈願された。その際、従五位上出羽守藤原興世は勅使として感神院祇園社(今の八坂神社)に七日七晩丹精を込めて祈願された。その満願の夜、興世の枕元に一人の老翁が立ち、「汝すぐ天皇に伝えよ。叡慮を痛められること天に通じたる。我を祀れば、必ず国家と民は安全なり。」と告げられた。興世が「このように云われる神は、如何なる神ですか?」と尋ねると、老翁は「我は大己貴神なり。祇園の東北に清き処あり。其の地は昔、牛頭天王(ゴズテンノウ=スサノオノミコト)に縁ある地である。其処に我を祀れ。」と言いて消えました。興世は夢とは思わず神意なりと朝廷に奏上し、勅命により直ちにその地に社を建てて御神霊をお祀りした。

また一説には、孝昭天皇の分かれである粟田氏がその地を治めていた時に氏神として当社を創建したとも云われている。

旧社名は、感神院新宮(カンジンインシングウ)、粟田天王宮と称されていたが、明治になり粟田神社と改称された。

京の七口の一つである粟田口に鎮座し、古くから旅立ち守護の神として崇敬を集めている。旧社名は、「感神院新宮」「粟田天王宮」と呼ばれていたのが、明治になり「粟田神社」と改められた。