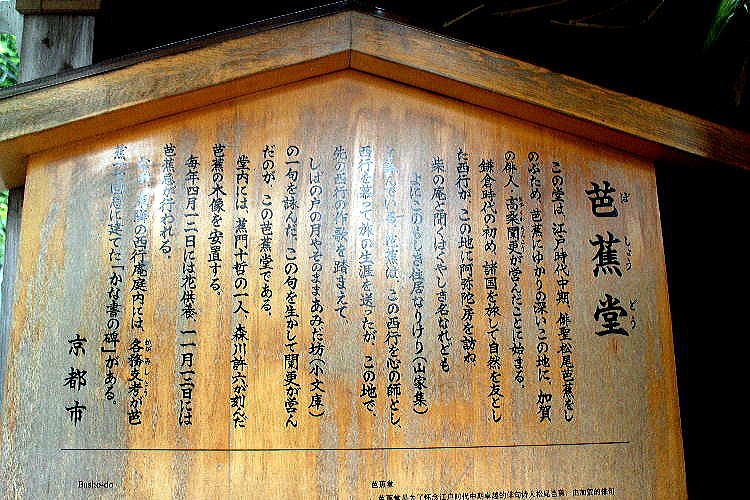

堂内には、蕉門十哲の一人、森川許六が刻んだ芭蕉の この堂は、江戸時代中期、俳聖松尾芭蕉をしのぶため、芭蕉にゆかりの深いこの地に、加賀の俳人・高桑(たかくわ)闌更(らんこう)が営んだことに始まる。

鎌倉時代の初め、諸国を旅して自然を友とした西行が、この地に阿弥陀房を訪ね、 柴の庵と聞くはくやしき名なれども よにこのもしき住居なりけり(山家集)

と詠んでいる。芭蕉は、この西行を心の師とし、西行を慕って旅の生涯を送ったが、この地で、先の西行の作歌を踏まえて、 しばの戸の月やそのままあみだ坊(小文庫)

の一句を詠んだ。この句を生かして闌更が営んだ木像を安置する。 毎年4月12日には花供養、11月12日には芭蕉忌が行われる。 なお、東隣の西行庵庭内には、各務支考(かがみしこう)が芭蕉一七回忌に建てた「かな書の碑」がある。