2014.06.10更新

大覚寺

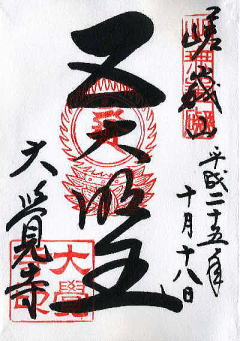

五大明王

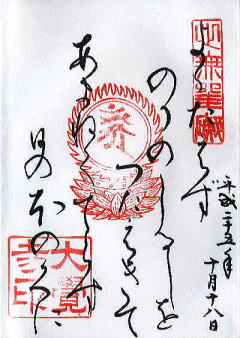

御詠歌

大覚寺(だいかくじ)は、京都市右京区嵯峨にある、真言宗大覚寺派大本山の寺院。山号を嵯峨山と称する。本尊は不動明王を中心とする五大明王、開基は嵯峨天皇である。嵯峨天皇の離宮を寺に改めた皇室ゆかりの寺院である。また、後宇多法皇がここで院政を行うなど、日本の政治史に深い関わりをもつ寺院である。また、嵯峨天皇に始まるという華道嵯峨御流を今に伝える寺でもある。

時代劇の撮影所が多い太秦の近くということもあり、寺の境内(大沢池や明智門など)は(特に時代劇の)映画やテレビなどの撮影によく使われている (#舞台となった作品)。

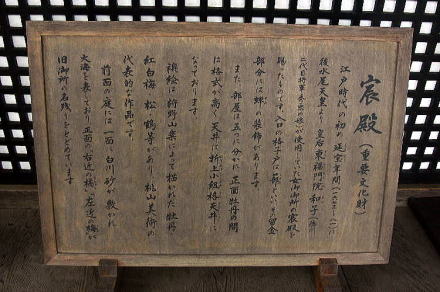

嵯峨野の北東に位置するこの地には、平安時代初期に在位した嵯峨天皇が離宮を営んでいた。嵯峨天皇の信任を得ていた空海が、離宮内に五大明王を安置する堂を建て、修法を行ったのが起源とされる。嵯峨天皇が崩御してから30数年後の貞観18年(876年)、皇女の正子内親王(淳和天皇皇后)が離宮を寺に改めたのが大覚寺である。淳和天皇の皇子(嵯峨天皇には孫にあたる)恒貞親王(恒寂(ごうじゃく)法親王、仁明天皇の廃太子)を開山(初代住職)とした。

鎌倉時代になると、亀山法皇や後宇多法皇が入寺し、ここで院政を行ったため嵯峨御所(さが ごしょ)とも呼ばれた。なかでも、後宇多法皇は伽藍の整備に力を尽くしたため、「中興の祖」と称されている。亀山法皇・後宇多法皇の系統は当寺にちなんで「大覚寺統」と呼ばれ、後深草天皇の系統の「持明院統」と交代で帝位についた(両統迭立)。この両系統が対立したことが、後の南北朝分裂につながったことはよく知られる。元中9年(1392年)、南北朝の和解が成立し、南朝最後の天皇である後亀山天皇から北朝の後小松天皇に「三種の神器」が引き継がれたのも、ここ大覚寺においてであった。

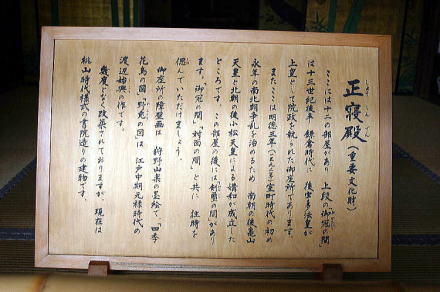

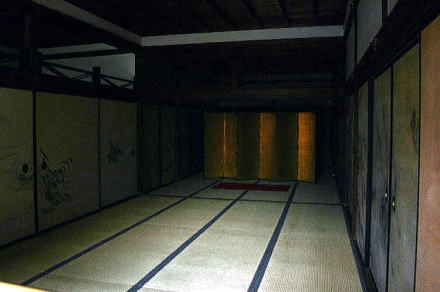

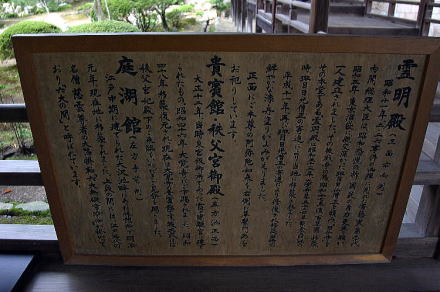

このように、皇室ゆかりの寺院であり、代々法親王が住職となった門跡寺院であるため、現在でも御所風の雰囲気がただよっている。御所跡地が国の史跡に指定されている。