2015.12.07更新

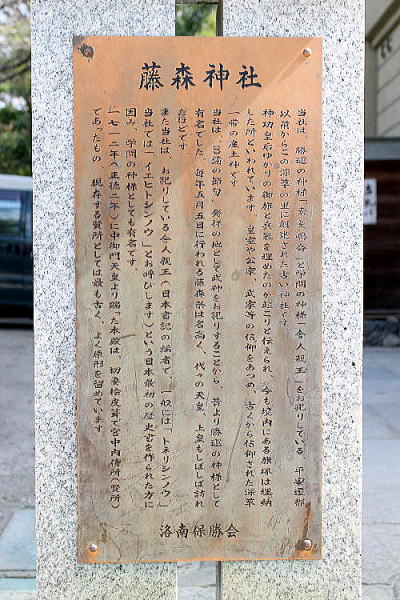

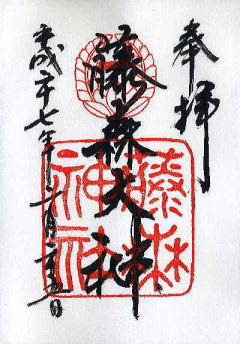

藤森神社

藤森大神

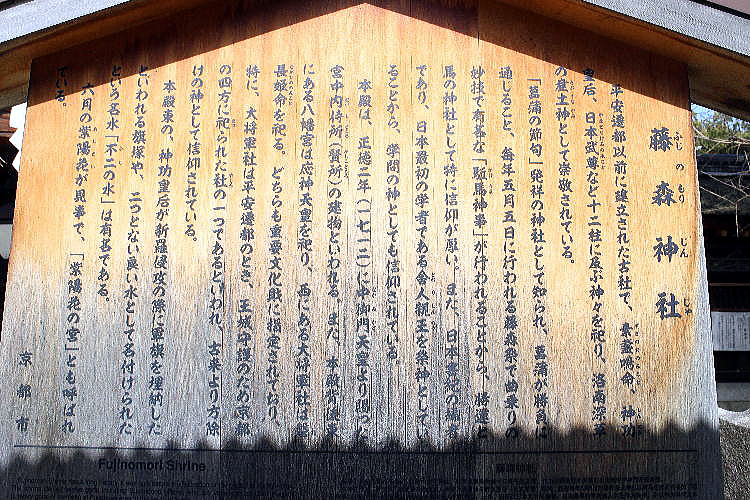

藤森神社(ふじのもりじんじゃ)は、京都府京都市伏見区に鎮座する神社である。旧社格は府社。

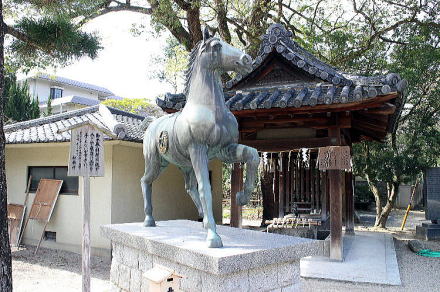

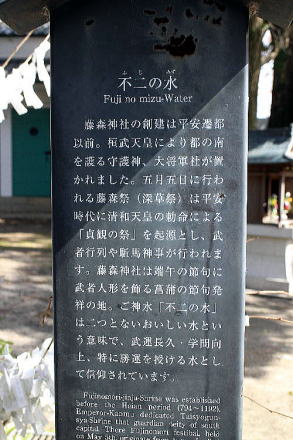

5月5日に行われる駈馬神事や、菖蒲の節句の発祥地として名高い。6月から7月にかけて紫陽花苑が公開され、3,500株にもおよぶ紫陽花が見もの。

本殿(中座)に主祭神である素盞嗚命と、別雷命、日本武命、応神天皇、神功皇后、武内宿禰、仁徳天皇を祀り、東殿(東座)に天武天皇と崇道尽敬皇帝(舎人親王)を、西殿(西座)に崇道天皇(早良親王)と伊予親王、井上内親王を祀る。

また当社は藤森天王社ともいわれ、御霊信仰に基づく神社でもあるが、これは祭神の早良親王が延暦4年(785年)の藤原種継暗殺事件に連座し、廃太子され早世したことによる[1][2]。

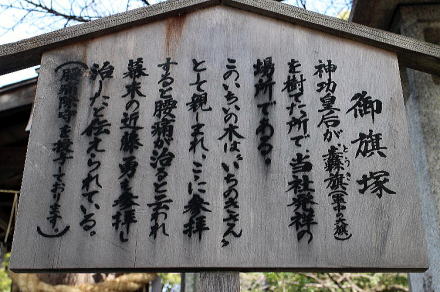

創建年代や祭神には諸説ある。社伝では、神功皇后摂政3年(203年)、三韓征伐から凱旋した神功皇后が、山城国・深草の里の藤森に纛旗(とうき、いくさ旗)を立て、兵具を納め、塚を作り、祭祀を行ったのが当社の発祥であるとしている。当初の祭神は、現在本殿に祀られる7座であった。藤森の地は現在の伏見稲荷大社の社地である。その地に稲荷神が祀られることになったため、当社は現在地に遷座した。そのため、伏見稲荷大社周辺の住民は現在でも当社の氏子である。なお、現在地は元は真幡寸神社(現・城南宮)の社地であり、この際に真幡寸神社も現在地に遷座した。

東殿は、天平宝字3年(759年)に藤尾の地に崇道尽敬皇帝(舎人親王)を祀る神社として創建されたもので、元は藤尾社と称していた。永享10年(1438年)に当社に合祀された。

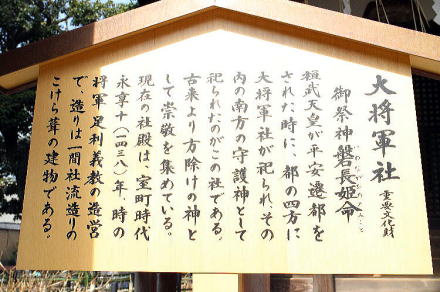

西殿は、延暦19年(800年)に早良親王を祀る神社として塚本の地に創建され、文明2年(1470年)に当社に合祀された。早良親王は生前当社を崇敬していた。陸奥で反乱が起こったとき、早良親王は征討将軍となり当社に詣でて戦勝を祈願した。その出陣の日が5月5日で、これが現在の駆馬神事の元である。

吉田兼倶の「藤森社縁起」[1]、あるいは『拾遺都名所図会』巻五[3]等によると、光仁天皇の天応元年(781年)、に異国の蒙古が日本へ攻め寄せ、早良親王が大将軍となり率いた軍勢がこれを退けた[1][3]が、その際当社に祈願したことより当社に弓兵政所の異名がつき[1]、また境内にある蒙古塚は、この時の蒙古軍の大将の首を埋めたものと伝わる[3]。