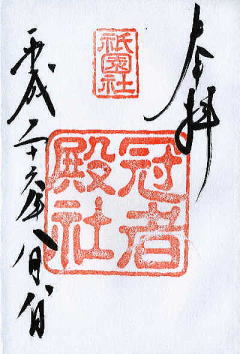

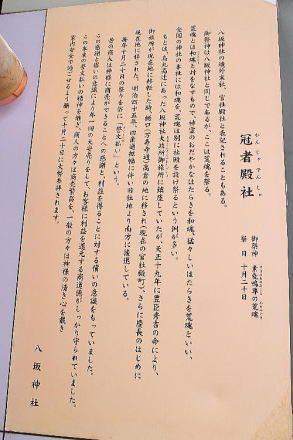

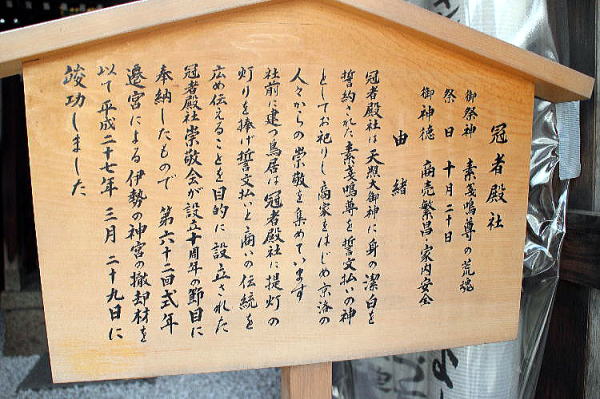

歳末大安売りの起源は京都にあるという。西日本を中心に「誓文払い」とも呼ばれるが、京都市下京区四条通寺町東入ルの八坂神社御旅所に隣接する冠者殿社(かんじゃでんしゃ)がそのルーツだ。

同社は八坂神社の境外末社で、祭神はスサノオノミコト。姉のアマテラスオオミカミと誓約を交わしたという神話から、誓文の神様として祭られている。一方で地元では、平安時代末期、源義経を襲い、返り討ちにあった土佐坊昌俊の霊を祭ったとも伝わる。

源頼朝の命を受けた土佐坊は一一八五(文治元)年、六条堀川に滞在していた義経の夜襲を計画したが発覚、武蔵坊弁慶に捕まってしまった。土佐坊は暗殺の意思が無いと誓紙に書いたが、その日のうちに誓いを破り夜討ちをかけた。しかし暗殺は失敗、土佐坊は処刑された。

誓文の神様と、誓いを破った土佐坊の双方が祭られ、近世以後は契約にかかわりが深い商人から信仰を集めるようになったという。八坂神社の橋本正明権禰宜(49)は「昔の社会通念では、商売上の駆け引きで契約を破ったり、安い品を高く売り利益を得ることに罪の意識を感じていた」と説明する。

毎年十月二十日の同社祭日には多くの商人が参拝し、その罪の意識をお払いする。参拝後に大安売りを行い、神事の誓文払いがそのまま年末の大安売りの代名詞となり全国に広がった。同社の誓文払いは戦前までは盛大だったが、戦後の混乱で廃れ、八坂神社が神事だけを行っていた。