2015.05.23更新

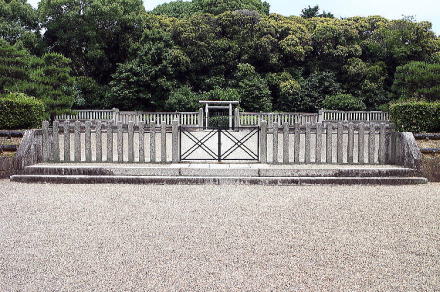

桓武天皇柏原陵

陵(みささぎ)は、京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎にある柏原陵(かしわばらのみささぎ)に治定されている。公式形式は円丘。

上記とは別に、京都府京都市伏見区深草大亀谷古御香町にある宮内庁の大亀谷陵墓参考地(おおかめだにりょうぼさんこうち)では、桓武天皇が被葬候補者に想定されている[3]。

在世中に宇多野(うたの)への埋葬を希望したとされるが、不審な事件が相次ぎ卜占によって賀茂神社の祟りであるとする結果が出された改めて伏見の地が選ばれ、柏原陵が営まれた[4]。『延喜式』に記された永世不除の近陵として、古代から中世前期にかけて朝廷の厚い崇敬を集めた。柏原陵の在所は中世の動乱期において不明となり、さらに豊臣秀吉の築いた伏見城の敷地内に入ってしまったため、深草・伏見の間とのみ知られていた。元禄年間の修陵で深草鞍ヶ谷町浄蓮華院境内の谷口古墳が考定され、その後幕末に改めて京都市伏見区桃山町の現陵の場所に定められた。尤もその根拠は乏しいと見られ、別に桃山丘陵の頂き付近に真陵の位置を求める説もあるため[5]、確かな場所は不明とするほかない。

また皇居では、皇霊殿(宮中三殿の1つ)において他の歴代天皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている。なお、後述するように平安京への遷都を行い、且つ同京最初の天皇となったことに因んで、明治28年(1895年)に平安遷都1100年を記念して桓武天皇を祀る平安神宮が創祀されている。