2015.11.13更新

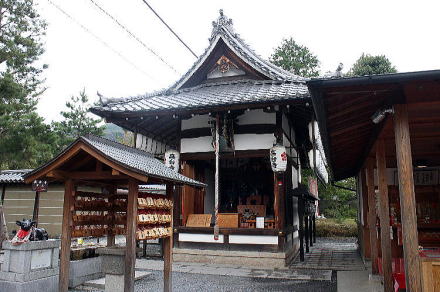

高台寺

高台寺(こうだいじ)は京都府京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の寺院。山号は鷲峰山(じゅぶさん)、寺号は詳しくは高台寿聖禅寺と称する。豊臣秀吉の正室である北政所(高台院)が秀吉の冥福を祈るため建立した寺院であり、寺号は北政所の落飾(仏門に入る)後の院号である高台院にちなむ。釈迦如来を本尊とする禅宗寺院であるとともに、秀吉と北政所を祀る霊廟としての性格をもった寺院である。

霊屋(おたまや)の堂内装飾には桃山様式の蒔絵が用いられ、これを「高台寺蒔絵」と呼ぶ。他に北政所所持と伝えられる蒔絵調度類を多数蔵することから「蒔絵の寺」の通称がある。

豊臣秀吉が病死したのは 慶長3年(1598年)であった。秀吉の正室である北政所(ねね、出家後は高台院湖月心尼)は秀吉の菩提を弔うための寺院の建立を発願し、当初は北政所の実母・朝日局が眠る康徳寺(京都の寺町にあった)をそれに充てようとしたが、手狭であったため、東山の現在地に新たな寺院を建立することになった。秀吉没後の権力者となった徳川家康は、北政所を手厚く扱い、配下の武士たちを高台寺の普請担当に任命した。中でも普請掛・堀直政の働きは大きかったようで、高台寺の開山堂には直政の木像が祀られている。高台寺の開山は慶長11年(1606年)で、当初は曹洞宗の寺院であった。寛永元年7月(1624年)、高台寺は臨済宗建仁寺派の大本山である建仁寺の三江紹益を中興開山に招聘。この時、高台寺は曹洞宗から臨済宗に改宗している。

北政所の兄・木下家定は建仁寺及び三江紹益と関係が深く、家定の七男が三江紹益のもとで出家していることも、この改宗と関連すると言われる。なお、北政所は同じ寛永元年の9月に没している。

創建当時の高台寺の仏殿は前述の康徳寺の堂を移築・改造したものであり、方丈、茶室などは伏見城から移築したものであった。また、門前に伏見城の化粧御殿が移築されて、北政所の居所とされた。高台寺の西側にある塔頭(山内寺院)の圓徳院がその跡であり、ここが高台院終焉の地とされる。だが、高台院はこのころ皇居南東の京都新城跡に広大な屋敷「高台院殿」を構えていたし、多くの使用人を抱えていたからこの地が常住の地であったとするのは疑問が残る。おそらくは高台院殿を本拠地として、高台寺や方広寺参詣の折に宿舎として高台寺屋敷を使ったものであろう。

境内には高台院の甥である木下長嘯子の墓塔もある。

また高台寺は、江戸時代末期(幕末)の一時期、新選組から離脱した御陵衛士(高台寺党)の屯所となったこともある。

その後、近世末期から近代に至る数度の火災で仏殿、方丈などを焼失。創建時の建造物で現存しているのは、三江紹益を祀る開山堂、秀吉と北政所を祀る霊屋(おたまや)、茶室の傘亭と時雨亭などである。

創建当時存在した仏殿は焼失後再建されておらず、方丈が中心的な堂宇となっている。方丈の西に庫裏、北に書院があるが、いずれも創建当時のものではない。境内東側には偃月池・臥龍池という2つの池をもつ庭園が広がり、開山堂、霊屋、茶室などが建つ。また、境内からやや離れて黒門が建つ。

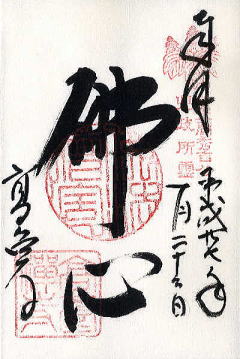

佛心