2014.12.01更新

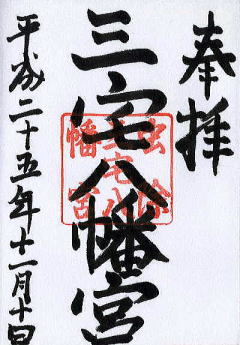

三宅八幡宮

三宅八幡宮

三宅八幡宮(みやけはちまんぐう)は、京都府京都市左京区上高野にある神社である。御利益は子供の守り神としてかんの虫封じ、夜泣き、安産、学業成就の他、虫退治の神として害虫駆除にも効果があるとされ、別名『虫八幡』とも呼ばれる(近年かんの虫退治の信仰の広がりを物語る大量の大絵馬が見つかり、民俗文化の貴重な資料として、京都市の有形民俗文化財に指定されている)。

本殿の南側の入口には神の使いとして狛犬ならぬ狛鳩が置いてあることでも知られ、境内には鳩が多く大切に扱われている。

また境内の売店には鳩餅が販売されている。

推古天皇の時代、遣隋使として隋に赴いた小野妹子が、筑紫(九州の北部)で病気になったが、宇佐八幡宮に祈願するとたちまち病気が治り無事帰国することが出来た為、隋からの帰国後に、報恩の意味を込めて自らの所領である山城国愛宕郡小野郷と呼ばれるこの地に宇佐八幡宮を勧請し建立したのが始まりとされる。

造営当初は伊太多神社(大正4年に崇道神社に合祀され、現在は崇道神社の末社となっている)の境内にある末社の一つとして建てられ、今の位置より南にあったとされる。

その後この神社は、愛宕郡岩倉の地に移り住んでいた、後鳥羽上皇の第四皇子頼仁親王の血を継ぐ南朝の忠臣である児島高徳(生没年不詳 別名備後三郎三宅高徳)が八幡大神を尊崇したことから、いつしか「三宅八幡宮」と呼ぶようになったという。

ちなみに三宅の名の由来は、大化の改新前の大和朝廷の直轄地である屯倉が置かれたからであるともされている。

応仁の乱で戦災により全焼したが数十年後に近隣住民の手で復旧され、1869年(明治2年[1])に拝殿、1887年(明治20年)に本殿が復旧された。

また皇室とのゆかりも深く、明治天皇が幼少のころに重い病を患い、この神社に祈祷を命じ、その祈祷の甲斐があり天皇の病が治ったといわれている。