2014.06.12更新

野宮神社

野宮神社

| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野々宮町1 |

|---|---|

| 位置 | 北緯35度01分04秒 東経135度40分27秒 |

| 主祭神 | 野宮大神(天照皇大神) |

| 社格等 | 村社 |

| 例祭 | 10月第3日曜日 |

野宮神社(ののみやじんじゃ)は、京都市右京区の嵯峨野にある神社である。祭神は野宮大神(天照皇大神)。旧社格は村社で、現在は神社本教の被包括法人となっている[要出典]。

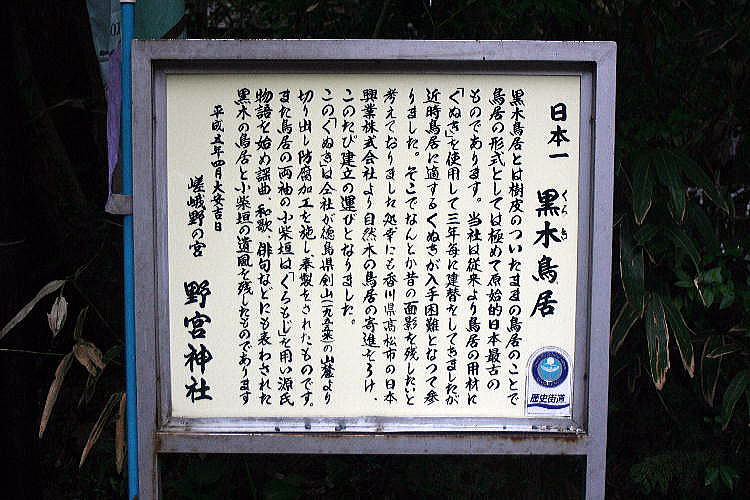

鳥居は樹皮がついたままの「黒木の鳥居」で、古代の鳥居の形式を伝えている。

伊勢神宮に奉仕する斎王が伊勢に向う前に潔斎をした「野宮」に由来する神社であると伝えられる。天皇が代替わりすると、未婚の皇女・女王の中から新たな斎王が卜定され、嵯峨野の清らかな場所を選んで作られた野宮に入って一年間潔斎した後に伊勢神宮へ向かった。その時の行列を「斎王群行」といい、現在では毎年10月の例祭において「斎宮行列」としてその様子を再現している。

野宮の場所は毎回異なっていたが、嵯峨天皇の代の仁子内親王のときから現在の野宮神社の鎮座地に野宮が作られるようになった。斎王の制度は南北朝時代の後醍醐天皇の代を最後に廃絶し、その後は天照大神を祀る神社として存続していたが、戦乱の中で衰退した。後に後奈良天皇、中御門天皇らの命により再興され、皇室からの厚い崇敬を受けた。

境内には苔を用いた美しい庭園として有名な「野宮じゅうたん苔」がある。また、源氏物語「賢木」の巻にも現れ、謡曲「野宮」の題材ともなっている。