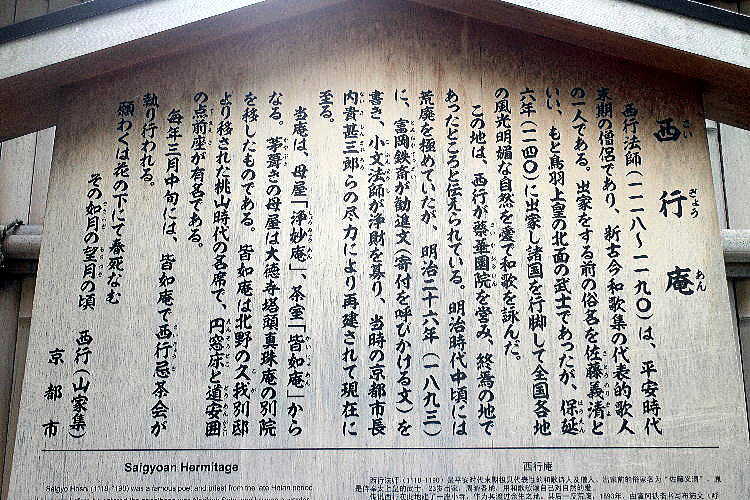

西行法師は、平安末期の人(元永元年(1118)〜建久元年(1190))で、「新古今集」の代表的歌人の一人である。俗名を佐藤義清といい、もと鳥羽上皇の北面の武士であったが、保延6年(1140)に出家し諸国を行脚(あんぎゃ)して自然の風光を愛した。

この地は、彼が「蔡華園院」(西行草庵)を営んだところと伝えられている。その後荒廃していたが、明治26年(1893)に、富岡鉄斎が勧進文を書き、庵主小文法師が尽力して浄財を募り、再建されて、現在に至る。

当庵は、母屋、皆如庵(茶室)、西行堂からなる。茅葺きの母屋は、大徳寺塔頭真珠庵の浄妙庵を移したものである。皆如庵は、桃山時代の名席で、円窓の床と「道安囲い」が有名である。また、正面の西行堂には歌僧西行法師、和歌四天王の一人頓阿上人(とんあしょうにん)、冷泉為村、小文法師の4人の木像が安置されている。

毎年4月中旬の西行忌には、供養の釜が皆如庵でかけられる。