2016.03.29更新

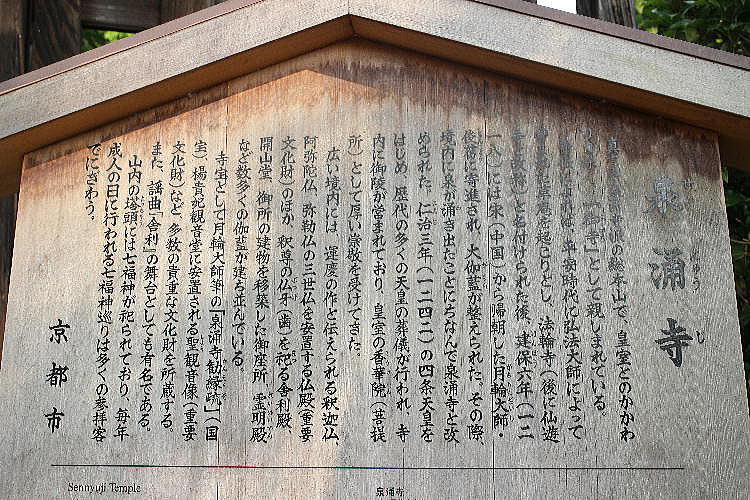

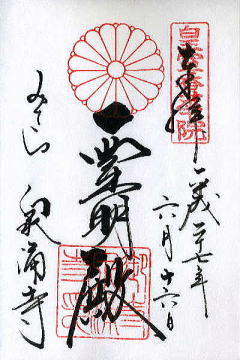

泉涌寺

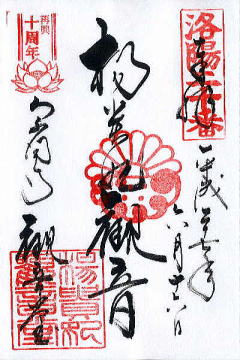

楊貴妃観音

御詠歌

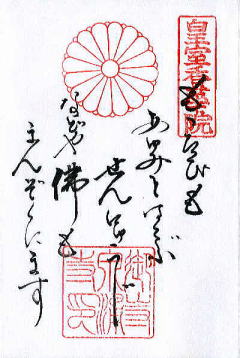

霊明殿

| 所在地 | 京都府京都市東山区 泉涌寺山内町27 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度58分41秒 東経135度46分49.2秒 |

| 山号 | 東山(とうざん)、 泉山(せんざん) |

| 宗派 | 真言宗泉涌寺派 |

| 寺格 | 総本山 |

| 本尊 | 釈迦如来、阿弥陀如来、 弥勒如来 |

| 創建年 | 伝・斉衡3年(856年) |

| 開基 | 伝・神修上人 |

| 別称 | 御寺(みてら) |

| 札所等 | 真言宗十八本山8番 洛陽三十三所観音霊場 20番(楊貴妃観音堂) 京都十三仏霊場6番 |

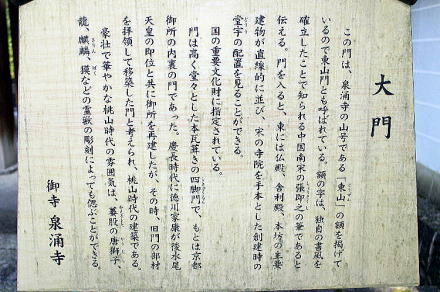

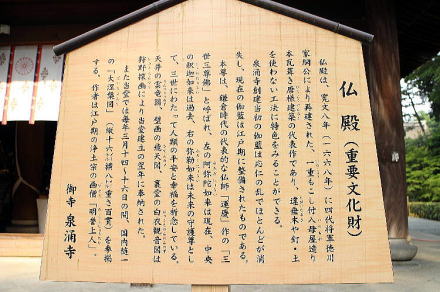

| 文化財 | 泉涌寺勧縁疏、 附法状(国宝) 大門、仏殿、 木造観音菩薩坐像 ほか(重要文化財) |

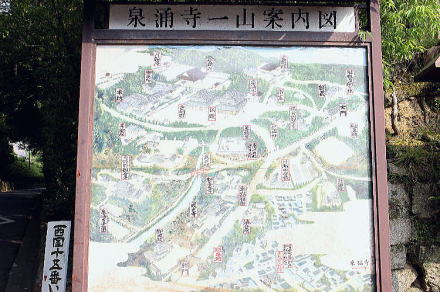

泉涌寺 (せんにゅうじ)は、京都市東山区泉涌寺山内(やまのうち)町にある真言宗泉涌寺派総本山の寺院。山号は東山(とうざん)または泉山(せんざん)。本尊は釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の三世仏。

平安時代の草創と伝えるが、実質的な開基(創立者)は鎌倉時代の月輪大師俊芿(がちりんだいししゅんじょう)である。東山三十六峰の南端にあたる月輪山の山麓に広がる寺域内には、鎌倉時代の後堀河天皇、四条天皇、江戸時代の後水尾天皇以下幕末に至る歴代天皇の陵墓があり、皇室の菩提寺として「御寺(みてら)泉涌寺」と呼ばれている。

仁和寺、大覚寺などと共に皇室ゆかりの寺院として知られるが、草創の時期や事情についてはあまり明らかではない。伝承によれば、斉衡3年(856年)、藤原式家の流れをくむ左大臣藤原緒嗣が、自らの山荘に神修上人を開山として草創。当初は法輪寺と称し、後に仙遊寺と改めたという。なお、『続日本後紀』によれば藤原緒嗣は承和10年(843年)に没しているので、上述の伝承を信じるとすれば、藤原緒嗣の遺志に基づき、菩提寺として建立されたということになる。

別の伝承は開創者を空海とする。すなわち、空海が天長年間(824年-834年)、この地に草創した法輪寺が起源であり、斉衡2年(855年)藤原緒嗣によって再興され、仙遊寺と改めたとするものである。空海による草創年代を大同2年(807年)とする伝承もあり、この寺院が後の今熊野観音寺(泉涌寺山内にあり、西国三十三所観音霊場の第15番札所)となったともいう。以上の伝承を総合すると、平安時代初期に草創された前身寺院が平安時代後期には荒廃していたのを、鎌倉時代に再興したものと思われる。

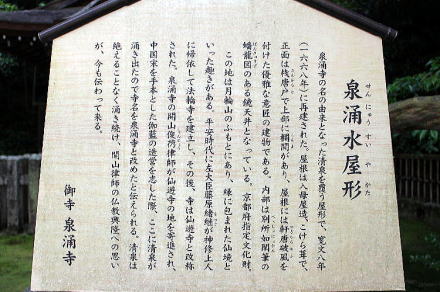

鎌倉時代の建保6年(1218年)、宇都宮信房が、荒廃していた仙遊寺を俊芿に寄進、俊芿は多くの人々の寄付を得てこの地に大伽藍を造営し、霊泉が湧いたので、寺号を泉涌寺としたという(旧寺号の「仙遊寺」と音が通ずる点に注意)。宇都宮信房は源頼朝の家臣で、豊前国守護に任じられた人物であり、俊芿に帰依していた。俊芿(1166-1227)は肥後国(熊本県)出身の学僧で、正治元年(1199年)宋に渡り、足かけ13年の滞在で天台と律を学び、建暦元年(1211年)日本へ帰国した。彼は宋から多くの文物をもたらし、泉涌寺の伽藍は全て宋風に造られた。

泉涌寺は律を中心として天台、東密(真言)、禅、浄土の四宗兼学(または律を含めて五宗兼学とも)の道場として栄えた。貞応3年(1224年)には後堀河天皇により皇室の祈願寺と定められた。後堀河天皇と次代の四条天皇の陵墓は泉涌寺内に築かれ、この頃から皇室との結び付きが強まった。江戸時代には後水尾天皇以下、幕末の孝明天皇に至る歴代天皇が山内に葬られている。泉涌寺はこれらの皇室の陵墓に対して香をたき、花を供える香華院となり、「御寺(みてら)」と尊称されている。

応仁の乱による焼失を初め、諸堂はたびたびの火災で焼失しており、現存の堂宇は近世以降の再建である。大日本帝国憲法施行以来日本国憲法施行まで、営繕・修理費は全て宮内省が支出していた。

泉涌寺の塔頭としては西国三十三所観音霊場第15番札所の観音寺(今熊野観音寺)、重要文化財の木造阿弥陀如来及び二十五菩薩像を安置する即成院(そくじょういん)、高さ約10メートル(台座・光背含む)の木造釈迦如来立像を安置する戒光寺、大石内蔵助が忠臣蔵として知られる赤穂浪士の討ち入り事件(赤穂事件)の前に滞在し、茶室(含翠軒)を建立した来迎院などがある。南北朝期より続く、本尊薬師如来と走り大黒天で有名な西国薬師第四十番 別格本山雲龍院は泉涌寺の別院である。