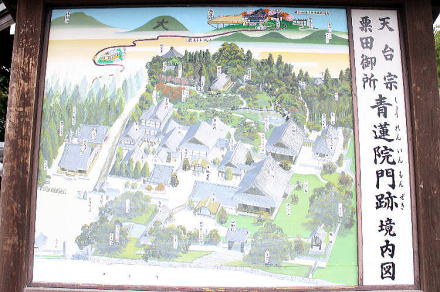

所在地 京都府京都市東山区

粟田口三条坊町69-1

位置 北緯35度0分26.32秒

東経135度46分59.51秒

山号 なし

宗派 天台宗

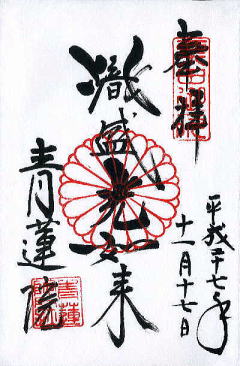

本尊 熾盛光如来

創建年 久安6年(1150年)

開基 行玄

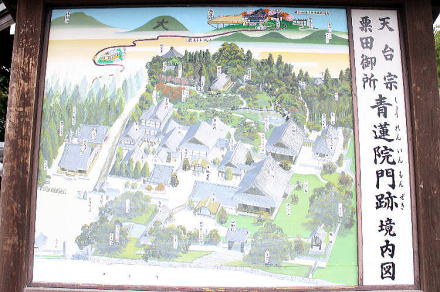

別称 青蓮院門跡、旧粟田御所

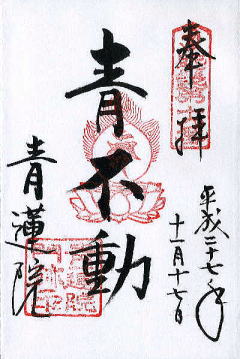

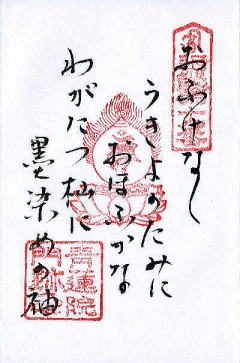

札所等 近畿三十六不動尊19番

文化財 不動明王ニ童子像(国宝)

木造兜跋毘沙門天立像、

往生要集、

円仁自筆書状ほか

(重要文化財)

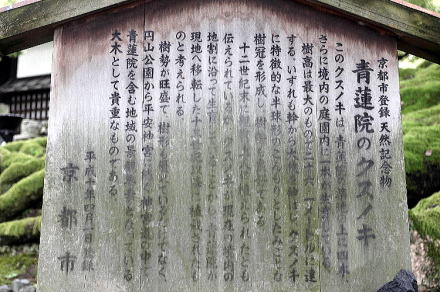

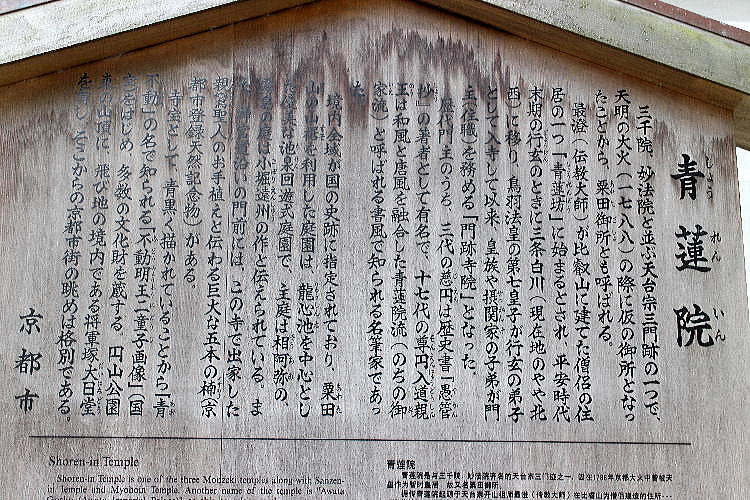

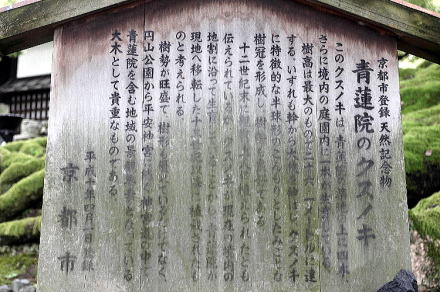

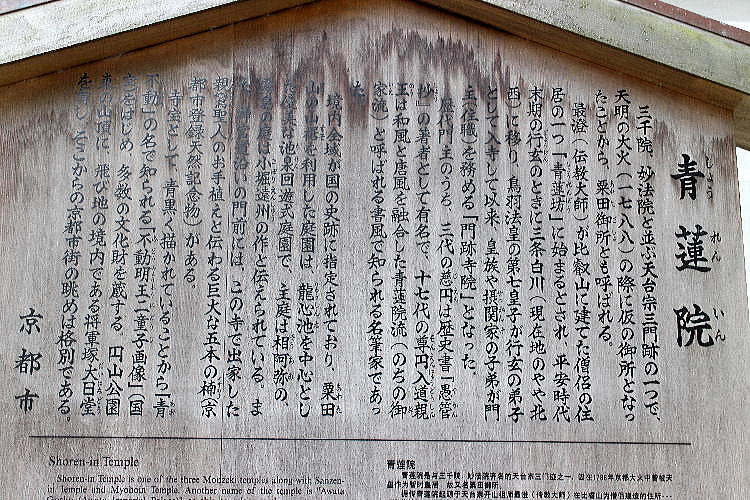

青蓮院(しょうれんいん)は、京都市東山区粟田口(あわたぐち)三条坊町にある天台宗の寺院。青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)とも称する。山号はなし。開基(創立者)は伝教大師最澄、本尊は熾盛光如来(しじょうこうにょらい)である。現在の門主(住職)は、旧伯爵東伏見家出身の東伏見慈晃。

青蓮院は、梶井(現在の三千院)、妙法院と共に、天台宗の三門跡寺院とされる。「門跡寺院」とは皇室や摂関家の子弟が入寺する寺院のことであり、青蓮院は多くの法親王・入道親王(皇族出身で親王の称号を与えられた僧侶)が門主(住職)を務め、格式を誇ってきた。江戸時代に仮御所となったことがあるため「粟田御所」の称もある。日本三不動[1]の1つ「青不動」のある寺としても知られる。

梶井、妙法院などとともに、青蓮院も比叡山上にあった房(坊)と呼ばれる小寺院がその起源となっている。青蓮院は比叡山東塔の南谷にあった青蓮坊がその起源であり、門跡寺院となって山下に移ったのは平安時代末期の行玄大僧正の時である。久安6年(1150年)に鳥羽上皇の皇后美福門院は青蓮院を祈願所とした頃から寺格が上がり始め、鳥羽上皇の第七皇子覚快法親王が行玄の弟子として入寺してより後は、皇家や摂家の子弟が門主を務める格式高い寺院となった。山下へ移転した当初は現在地のやや北西にあたる三条白川の地にあったが、河川の氾濫を避けて鎌倉時代に高台の現在地へ移った。ここにはもと十楽院という寺があり、青蓮院の南東にある花園天皇陵は「十楽院上陵」(じゅうらくいんのうえのみささぎ)と呼ばれている。

歴代住職のうち、第三世門主の慈鎮和尚慈円は歴史書『愚管抄』の著者として著名である。慈円は関白藤原忠通の子で、歌人としても知られ、天台座主を4度にわたって務めている。また第十七世門主の尊円法親王は伏見天皇の第六皇子で、名筆家として知られる。尊円法親王の書風は「青蓮院流」と呼ばれ、江戸時代に広く普及した和様書風「御家流」の源流である。

室町時代には後に室町幕府第6代将軍足利義教となる義円が門主を務めた。

また衰微期の本願寺が末寺として属し、後に本願寺の興隆に尽くした蓮如もここで得度を受けている。

江戸時代の天明8年(1788年)、天明の大火で内裏が焼失した折には、青蓮院が後桜町上皇の仮仙洞御所となった。このため青蓮院旧仮御所として国の史跡に指定されている。

近代に入り、明治26年(1893年)の火災で大部分の建物が失われた。平成4年(1993年)には過激派(中核派)の放火により好文亭が焼失したが2年後に再建されている。

戦後、香淳皇后の弟にあたる東伏見慈洽が門主となったが、復興に努力した執事長との争いがこじれ、ストライキ騒ぎが起きたり、日本労働組合総評議会が門前に赤旗を並べたこともあった。多くの文化財が青蓮院の所有を離れた経緯が不明瞭であるとして国会で追及されたこともある。晩年の慈洽は世襲が想定されていない青蓮院門主の地位を息子の慈晃に譲ろうとして、これを阻止しようとする天台宗教団と軋轢を生じた。最終的には要求が容れられなければ青蓮院を天台宗から脱退させるという慈洽の強硬な態度に天台宗側が屈服し、慈晃の門主世襲が実現することになった。慈晃の跡は現在執事長を務めている子息の慈晋への継承が予定されている。