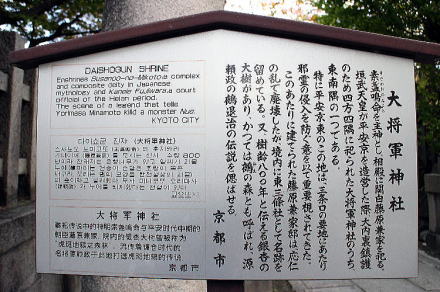

大将軍神社(たいしょうぐん じんじゃ)は東山三条社とも称される。

主祭神は素戔鳴尊(すさのおのみこと)、相殿に平安時代の関白・藤原兼家を祀る。

方除け、安産の神として信仰がある。

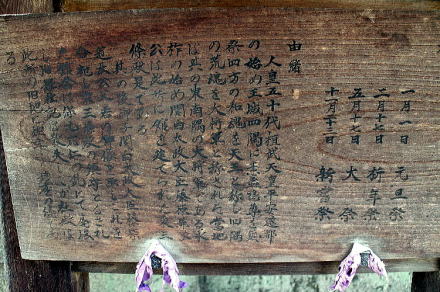

平安時代、794年、平安京造営の際に、第50代・桓武天皇が大内裏鎮護のため、都の四方四隅に祭祀した大将軍神社の東南方角の一つといわれている。「南大将軍」ともいわれたという。素戔鳴尊の四方の和魂(にきたま/にぎみたま)を「大王」といい、四隅の荒魂(あらたま/あらみたま)を「大将軍」といったともいう。この地は、京の七口の一つ三条口の要地に当たり、邪霊の侵入を防ぐ意味で重要視されていた。

大将軍は、古代中国からもたらされた。日本の陰陽道では、金星(太白星)に関連する星神とされ、四方を司る神とされた。大将軍は3年ごとに移動するとされ、12年で一巡し四方を正した。その間、その方角で事を行うと三年塞がりと呼ばれ、凶になると怖れられる祟り神であり、諸事が忌まれた。ただ、遊行日が定められており、その間は凶事が回避された。

平安京には、都の四方に大将軍神社が置かれている。東は東三条大将軍社、西は大将軍八神社、南は藤森神社境内大将軍社、北は今宮神社境内大将軍社、あるいは西賀茂大将軍神社、江戸時代以前には大徳寺門前にもあり、今宮神社に遷されたともいう。異説もある。また、かつて祇園社境内にもあったともいう。

以後、大将軍信仰は全国的に広まる。平安時代中期-鎌倉時代に盛んになり、天皇から庶民にいたる信仰を集めた。