2016.05.07更新

御釜神社

御釜神社

御釜神社(おかまじんじゃ)は、宮城県塩竈市本町にある神社。現在は鹽竈神社の境外末社。

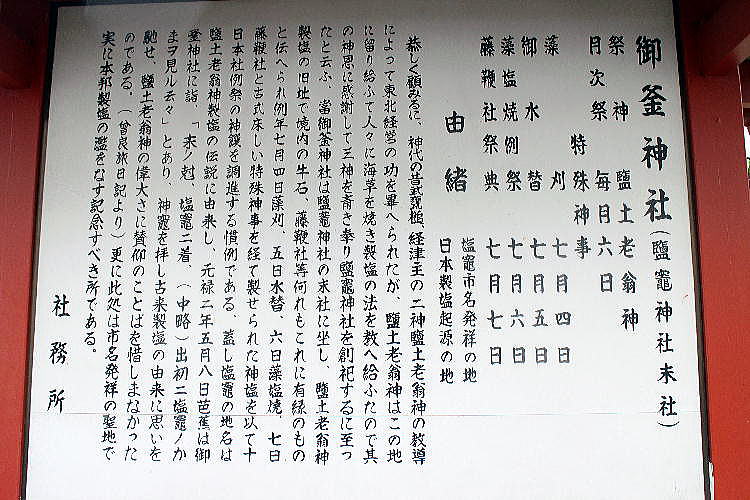

「塩竈」の地名の由来とされる竈が境内に安置される。また毎年7月には鹽竈神社例祭の神饌を調進する特殊神事「藻塩焼神事」が行われるなど、鹽竈神社の末社でも特別な位置づけにある。

創建時期は不明。境内には4口の竈が安置されており、『鹽竈社神籍』[3]では、これらの竈は神代において鹽土老翁神が海水を煮て製塩する方法を人に教えた時のものと伝える。『遊行聖人縁起絵』(1300年頃)[4]には塩竈津の風景に2口の竈が描かれており、この頃には既に塩竈のシンボルとして認識されたと見られる。

陸奥国国府・鎮守府が設置された多賀城の創建の頃、御釜神社では竈を使って塩作りが行われていたという。この古代製塩は、現在も続く特殊神事の「藻塩焼神事」に面影を残す。

『鹽竈社址審定考』[5]では、鹽竈神社は元はこの御釜神社の地に鎮座し、仙台藩初代藩主の伊達政宗が慶長12年(1607年)に現在の一森山に遷座させたとする。しかし『鹽竈神社』[6]では、この説に否定的な見解を示している。慶長年間に先立つ留守顕宗の時代に鹽竈神社は野火のため炎上し、棟札から天正年間(1573年-1593年)に再興されたことが分かっているが、留守文書中の『一宮鹽竈神社手記』に「顕宗公御代野火ニテ一宮御炎上、鹽竈御山近辺野火御禁制」として「御山」にあったと記されている。

『塩竈神社史』[7]では、御水替神事の様子をもって御釜神社は鹽竈神社の竈神・大炊神の性格を持った竈殿であったとする説を挙げる。その中で、御釜神社は元々神饌が作られていた竈殿であったが、地主神が鹽土老翁神と考えられたことで鹽土老翁神が塩を作って民に教えたということになったとする。そして竈殿の機能も失われ、竈殿の釜だけが鹽土老翁神が塩を焼いた竈として残ったため神社として祀られるようになり、この竈を鹽竈神社の神体と見たり、御釜神社が鹽竈神社の故地とする誤解が生じたと推測する。