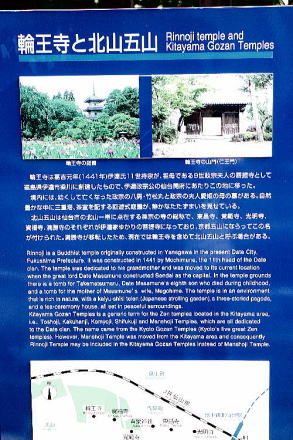

輪王寺は、嘉吉元年(1441年)、伊達家九世政宗の夫人、蘭庭明玉禅尼の所願により、十一世持宗が、太菴梵守和尚を開山として、福島県梁川に創建されました。

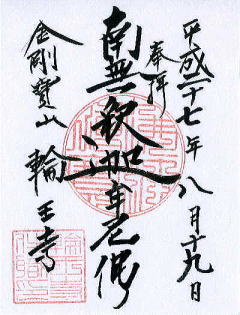

政宗夫人は、三代将軍足利義満の生母の妹に当たるため、六代将軍義教は、後花園天皇に奏請し、「金剛寳山輪王禅寺」の額を賜りました。

輪王寺の草創期は、伊達氏の躍進の時期と重なり、伊達氏の居城は、梁川・西山・米沢・会津・米沢・岩出山・仙台と変わりましたが、輪王寺もこれに従って転々とし、現在の仙台の地に移ったのは、十七世政宗の慶長七年(1602年)、九世久山光天和尚の時でした。これを「輪王寺の六遷」と称します。

仙台の地に落ち着いて後、輪王寺は伊達氏の庇護のもと、奥州における曹洞宗の一大叢林として、三百余年の間「海東禅窟」の名をほしいままにしました。

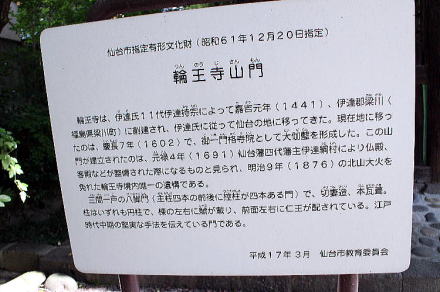

明治維新以後、伊達氏の外護を失った輪王寺は、明治九年(1876年)野火に類焼し、仁王門 のみを残して伽藍の全てが灰燼に帰しました。以来復興の策なく山内は荒廃にまかされました。

曹洞宗の大本山、永平寺と総持寺は、輪王寺の衰徴を惜しみ、明治三十六年(1903年)福定無外和尚(1881-1943)を輪王寺住職に特選し、その復興を託しました。

無外和尚は辛苦十余年、寝食を忘れて再建に努力し、大正四年(1915年)、現在の本堂と庫 裡を完成しました。

無外和尚は庭園の建設にも意を注ぎ、その晩年には、ほぼ現在の規模を備えた庭園が出来上がり、今日の輪王寺禅園の基礎が整えられました。

無外和尚以来の伽藍の復興と庭園の整備は、次の日置五峰和尚(1893-1972)に受け継がれ、梵鐘・位牌堂・坐禅堂・開山堂などが次々と完成し、七堂伽藍のすべてが整いました。また、庭園も茶室半杓庵が建設され、東北有数の名園となりました。

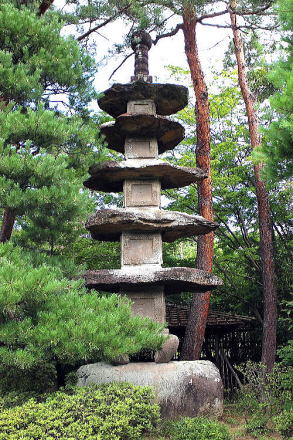

さらに日置道閑和尚(1926〜2009)の時代、昭和五十六年(1981年)開山五百回大遠忌を記念して三重塔が建立され、輪王寺は昔日の偉容を回復するに至りました。