2015.12.04更新

三好稲荷閣・萬福寺

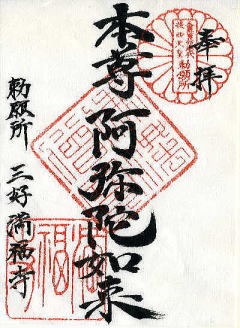

萬福寺 阿弥陀如来

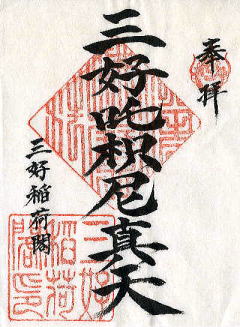

三好咤枳尼真天

三好稲荷神、正しくは「三好咤枳尼天」といいます。仏法守護の神であると共に、白狐を従えて自由自在の神通力を使って、信者に現世的利益を与えて下さる神様です。日本古来の農業神とインドの御利益神とが融合して霊験を倍増されています。

奈良時代に行基菩薩によって救世観音が祀られたのが当山の渕源で、平安時代天元5年(982)に国司大江定基卿により、八和田山から薬師ケ嶺に及ぶ此の山地一体を寺領とする比叡山の支院「大乗寺」が開基され、萬寿2年(1025)に現本尊金色阿弥陀仏像が開眼されたのが当山の起源です。

その後隆替あり、室町末期享禄4年(1531)に光空見桐上人が再興して石塔山満福寺と称し、浄土宗西山流に改めました。これを当寺第1世とし今に至る34世です。

第4世潜空梵龍大和尚は鷹司家の出身にて、勅願道場の御倫旨・御宣旨を仰ぎ、塔頭・末庵を擁し、金袈裟永免許の寺格を得て大いに興隆しました。文久元年(1861)28世宣空上人は、三好稲荷咤枳尼天を鎮守として境内に遷座奉祀しました。30世代には地域教化の中核として活躍し、三好稲荷閣の繁晶に伴い寺域を整備拡張しました。昭和18年(1943)5月一山灰燼となり、以来復興に努め、昭和45年(1970)に本堂と玄関会館を、昭和57年(1982)に鐘楼・鐘楼門・三好稲荷閣復興再建、境内模様替大整備を実施し、昭和60年(1985)観音堂・動物慰霊塔、昭和62年(1987)会館・茶室「和楽庵」、昭和63年(1988)書院・庭園が完工し、全伽藍復興円成謝恩大授戒会を勤修。平成5年に鈴鹿野風呂夫妻句碑を建立、平成11年(1999)尤五大石燈籠が奉納されました。