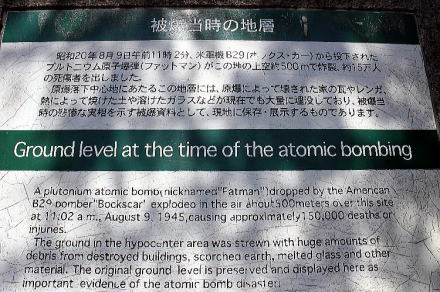

長崎市への原子爆弾投下(ながさきしへのげんしばくだんとうか)では、第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)8月9日午前11時02分[注釈 2]に、アメリカ軍が日本の長崎県長崎市に対して投下した人類史上実戦で使われた最後の核兵器である。アメリカは長崎に投下した原子爆弾のコードネームをファットマン(Fat Man)と名付けていた。制式名称はマーク3(Mk.3)核爆弾。これにより当時の長崎市の人口24万人(推定)のうち約7万4千人が死亡し、建物は約36%が全焼または全半壊した。

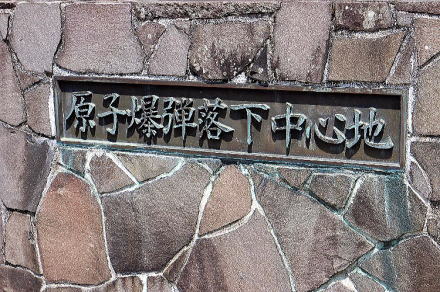

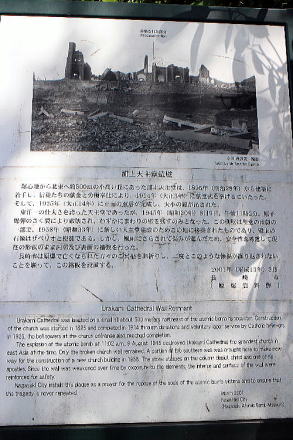

原爆は浦上地区の中央で爆発し、この地区を壊滅させた。爆心地である浦上地区は長崎市中心部から3kmと離れていること、金比羅山など多くの山による遮蔽があり、遮蔽の利かなかった湾岸地域を除いて被害は軽微であり、広島市の場合と異なり県や市の行政機能は全滅を免れている。浦上地区の被爆の惨状は広島市と同じく悲惨な物であった。浦上教会(浦上天主堂)では原爆投下時に告解(ゆるしの秘跡)を行っていたが、司祭の西田三郎・玉屋房吉を初め、数十名の信者は爆発に伴う熱線あるいは崩れてきた瓦礫の下敷きになり全員が即死、長崎医科大学でも大勢の入院・通院患者や職員が犠牲となった。

長崎市内には捕虜を収容する施設もあり、連合軍兵士(主に英軍・蘭軍兵士)の死傷者も大勢出たと言われている。

特異例として広島で被爆後親戚を頼って長崎へ疎開していた人物が再び長崎で被爆・または出張などで広島を訪れていた人物が被爆し、実家のある長崎で再び被爆したという事例(二重被爆)も確認されている。

長崎市では被爆建物の保存よりも復興を優先的に実施したと言われている。そのため、浦上天主堂をはじめとする被爆建物のほとんどが取り壊され、原爆ドームのような被爆の状況を視覚的に理解できる遺構は極めて少ない。遺跡の文化財指定の機運が高まり、長崎原爆遺跡が2013年に国登録記念物、2016年に国史跡に指定された。