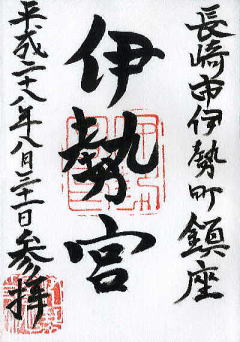

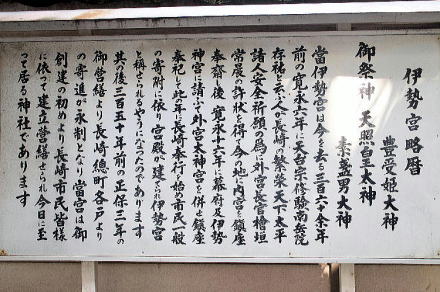

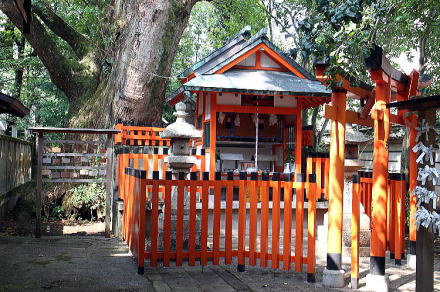

伊勢宮神社(いせのみやじんじゃ)は、長崎県長崎市伊勢町にある神社。単に伊勢宮(伊勢の宮)とも。御祭神は天照皇大神、豊受姫大神、素戔男大神。諏訪神社、松森天満宮とともに、長崎三社の一社である。

寛永6年(1629年)、天台宗修験の南岳存祐が長崎の繁栄、天下泰平、諸人安全の祈願のために、伊勢の神宮(伊勢神宮)の豊受大神宮(外宮)長官である檜垣常晨の許状を得て、現在地に皇大神宮(内宮)の御分霊を勧請、奉斎したのが創祀。

寛永16年(1639年)には幕府と伊勢神宮に再度請いて、外宮の御分霊を併せて奉斎し、この年に長崎奉行をはじめ、市民からの寄付により、社殿を造営し、現社号を定めた。

正保3年(1646年)の社殿修繕から、長崎のすべての戸よりの寄進が永制となったという。明治34年(1901年)に当社で行われた神前結婚式は長崎における最初の神前結婚式と言われている。

近隣の高麗橋は、最初承応元年(1652年)に長崎在住の中国人によって架けられた。その後、麹屋町の商人が私財を投じて造り替え、大正4年(1915年)には上流側が鉄筋コンクリートで拡幅。再架された高麗橋は市の有形文化財で、西山ダム下の公園内に移築復元されている。

なお、長崎三社に中川八幡神社、水神神社を含めると長崎五社となる。