2017.01.16更新

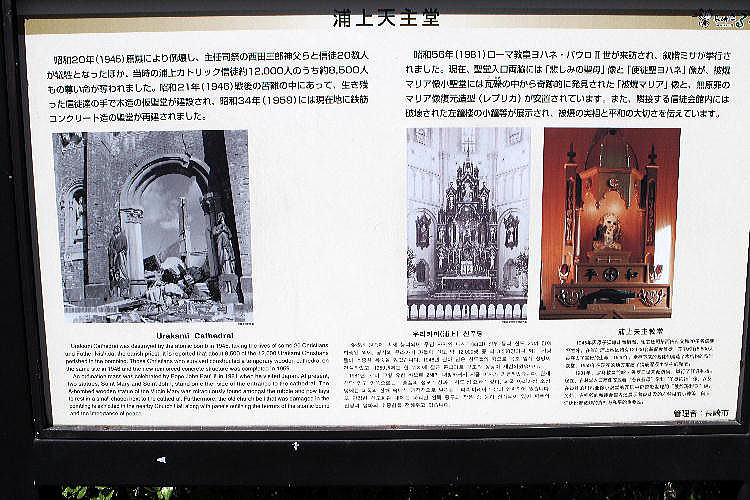

浦上天主堂

カトリック浦上教会(カトリックうらかみきょうかい)は、長崎県長崎市にあるキリスト教(カトリック)の教会およびその聖堂である。聖堂は、旧称の浦上天主堂(うらかみてんしゅどう)の名で一般的に知られており、長崎市の観光名所のひとつにもなっている。

1945年(昭和20年)の長崎への原爆投下によって破壊されたが、1959年(昭和34年)に再建された。1962年(昭和37年)以降、カトリック長崎大司教区の司教座聖堂となっており、所属信徒数は約7千人で、建物・信徒数とも日本最大規模のカトリック教会である。

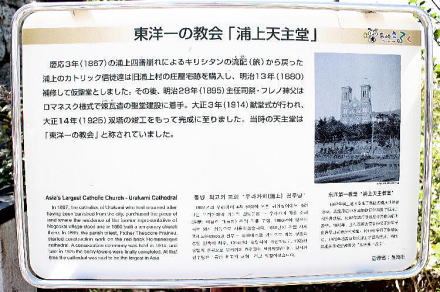

浦上は長崎の北に位置する農村であり、キリスト教の日本伝来よりカトリック信者の多い土地であった。そのため江戸時代における異教禁制による隠れキリシタンの摘発も数回なされた土地であった(浦上崩れ)。

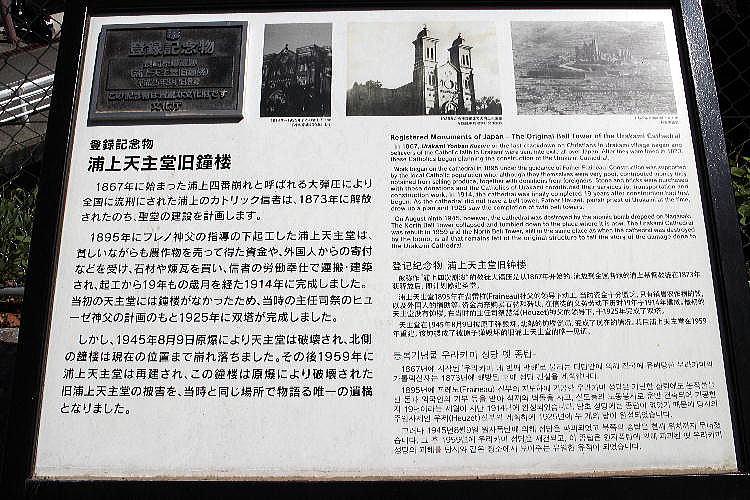

鎖国解消に伴う長崎開港で、欧米人が長崎港の南の東山手・南山手に居住区を作り、その一角に1865年(元治2年)に大浦天主堂が建てられた。それを知った浦上の住民は大浦に赴任した司祭のベルナール・プティジャン神父に密会して信仰を告白し、それがきっかけとなって社会へのカトリック信仰の顕在化が行われた。しかし明治政府も当初は江戸幕府と同様にキリスト教禁制を維持し、欧米政府からの反対を押し切って弾圧に踏み切り(浦上四番崩れ)、浦上の住民は各地に配流された。禁制解消後、半分近くまで減った信者が浦上の地へ戻り、1879年(明治12年)に小聖堂を築いたのが浦上教会の発端であった。その後、大浦天主堂から専任の神父が来て、翌年1880年(明治13年)に浦上村の庄屋の跡地を買い取り、現在の地に移転した。

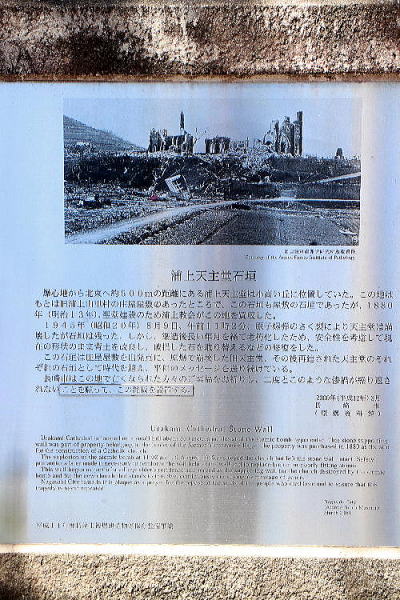

1945年(昭和20年)8月9日長崎への原爆投下により、爆心地から至近距離に在った浦上天主堂はほぼ原形を留めぬまでに破壊。

1946年(昭和21年)被爆した天主堂は瓦礫を撤去し整備されたが、一部外壁の廃墟などは原爆資料保存委員会等の要請で被爆当時のまま仮保存。

1959年(昭和34年) 11月1日 - 再建された浦上教会が、元の場所に旧天主堂の外観を模して完成。