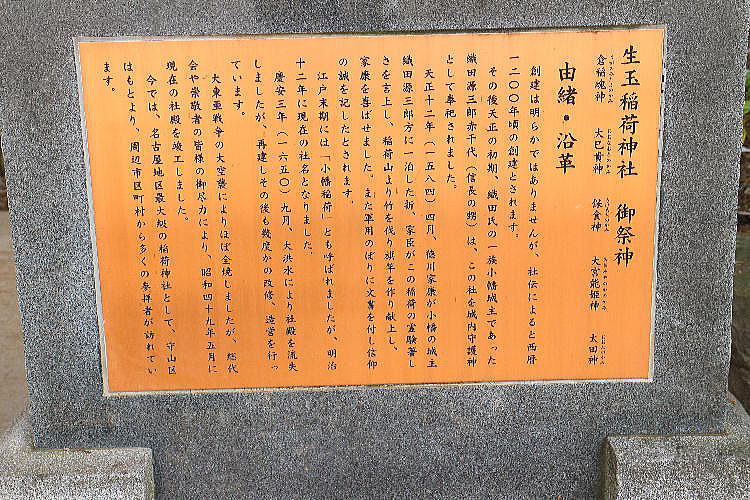

創建は明らかではありませんが、社伝によると西暦1200年頃の創建とされます。

その後天正の初期、織田氏の一族小幡城主であった織田源三郎赤千代(信長の甥)は、この社を城内守護神として奉祀されました。

天正12年(1584)4月、徳川家康が小牧・長久手の戦いのために、犬山城から長久手へ向かう際、その道中にある小幡城主織田源三郎方に一泊しました。その折に、家臣がこの稲荷の霊験著しさを言上し、稲荷山より竹を伐り旗竿を作り献上したところ、家康は大いに喜んだといいます。

また軍用のぼりに文書を付し信仰の誠を記したとされます。

江戸末期には「小幡稲荷」とも呼ばれましたが、明治12年に現在の社名となりました。

慶安三年(1650)9月、大洪水により社殿を流失しましたが、再建しその後も幾度かの改修、造営を行っています。

大東亜戦争の大空襲によりほぼ全焼しましたが、総代会や崇敬者の皆様の御尽力により、昭和49年5月に現在の社殿を竣工しました。 今では、名古屋地区最大級の稲荷神社として守山区はもとより、周辺市区町村から多くの参拝者が訪れています。

神社名:生玉稲荷神社

鎮座地:名古屋市守山区小幡中3-13-44

御祭神:倉稲魂神、大巳貴神、保食神、大宮能姫神、太田神

創建:1200年頃

神紋:稲