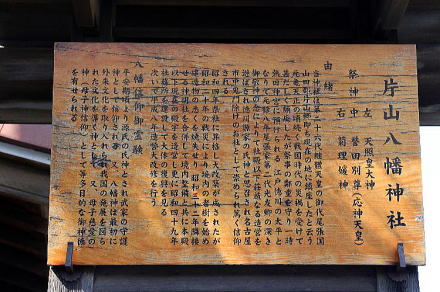

社伝によれば、第二十六代継體天皇の五年、紀元一千一百七十一年、尾張国山田郡片山郷即ち現在の地に御鎮座になったと云う。(旧社名を『大曽根八幡社』と云う。大曽根の地名の源なり。)

室町時代中期においては押領地を有して本地御堂が備わっていたが、後の戦国の世において、度々兵火に遭った上、天正十二年小牧役の戦禍には多くの文献をも焼失し爾来甚だしく荒廃したと伝えられている。 尚、一時は熱田神宮にお預けとなり大原与三大夫と申す方がお守役になったこともあります。

その後江戸徳川の太平の世となり、元禄年中尾張二代藩主徳川光友卿が偶々この地を過ぎし時、森厳なる社地を御覧になり、その荒廃を嘆かれ直ちに東照宮の神主であった吉見民部大輔と其の嫡子左京大夫に命じて社殿以下荘厳なる御造営をせしめ、元禄八年十一月その落成を待って御遷宮の祭儀が行われました。 又、境内にお祀りしてありました天照皇大神、菊理媛神の二神も御同殿に合祀されました。

御造営に於いては、江戸高田穴八幡の御宮に模し、瑞龍公(光友卿別称)の親しく御封を遊ばされたもので、今日に至るもそのままであります。 さらに、山田即斎を使わして同穴八幡の神楽拍子を習得せしめて、、之を社職慶徳源之亟直矩に伝えしめた。

その後、徳川家にては当八幡社を氏神と思召されて年内4度ずつ国内繁栄、五穀豊穣、武運長久の御祈願並びに名古屋市中鬼門除けの御祈祷を勤しむべきと仰付けられ、毎年十月の御神事には御代拝を差向けられ徳川家のお祓いも年三回申上げておりました。

明治五年、村社に列せられ同四十一年神饌幣帛供進の指定を受け、昭和四年九月県社に御昇進になりました。 この頃より社殿の大改築を計り、昭和八年御本殿以下新築、移転、修造、参道整備を行い完成に到りましたが、昭和二十年大戦の戦災により境内の老樹を始め建造物の悉くを焼失。

昭和二十五年応急処置として仮社務所を設け、市の復興都市計画に伴い昭和三十二年隣接せし神明社及びその末社であった若宮八幡社と稲荷社を合併し境内の大整備を計ると共に、昭和三十四年御本殿以下幣殿、拝殿透塀並びに斎館渡廊下等の建設をなし、更に昭和四十四年に神楽殿を、昭和四十九年に社務所を建設して大体の復興を見ました。

次いで、平成八年御造営大改修工事を行い平成十年に完工し、現在に至ります。