| 別名 |

金鯱城、金城、柳城、亀屋城、

蓬左城 |

| 城郭構造 |

梯郭式平城 |

| 天守構造 |

連結式層塔型5層5階地下1階

1612年築 (非現存)

1959年再建(SRC造・外観復元) |

| 築城主 |

徳川家康 |

| 築城年 |

慶長14年(1609年) |

| 主な改修者 |

名古屋城再建委員会 |

| 主な城主 |

尾張徳川家 |

| 廃城年 |

1871年(明治4年) |

| 遺構 |

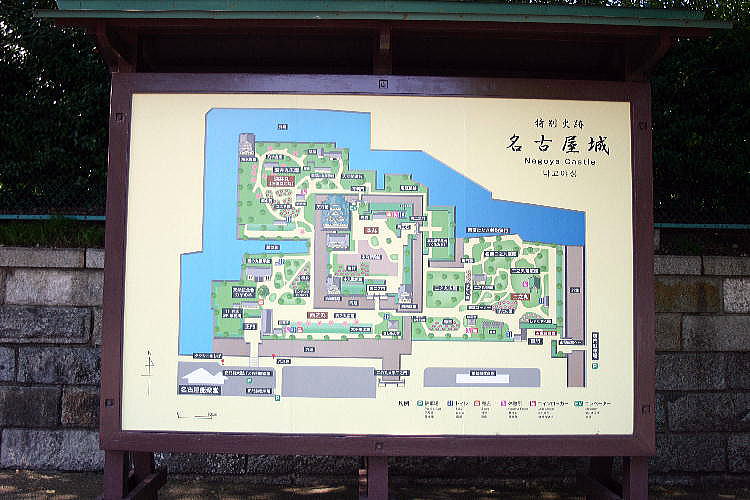

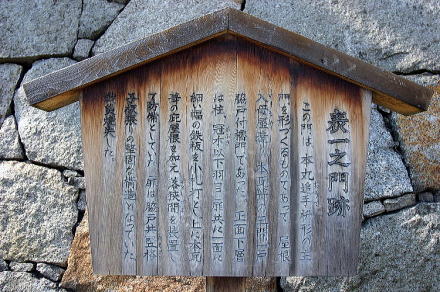

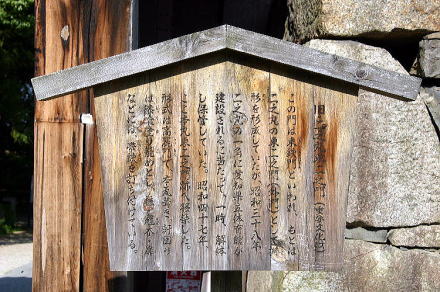

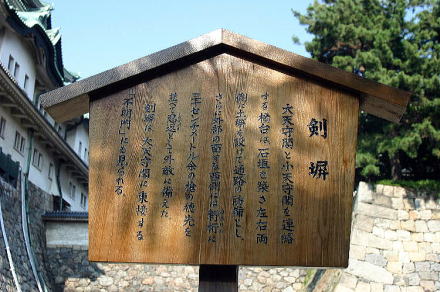

櫓3棟・門3棟、庭園、石垣、堀 |

| 指定文化財 |

国の重要文化財(櫓3棟、門3棟) |

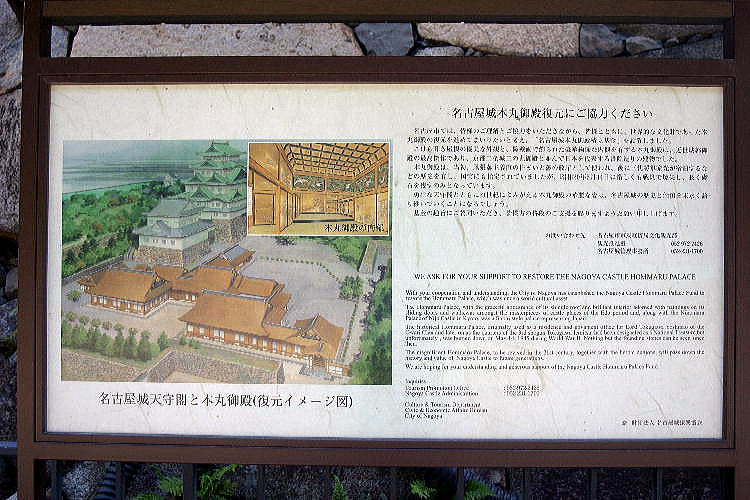

| 再建造物 |

大小天守、正門、御殿玄関、表書院 |

| 位置 |

北緯35度11分7.77秒

東経136度53分56.71秒 |