南禅寺 (なんぜんじ)は、京都市左京区南禅寺福地町にある、臨済宗南禅寺派大本山の寺院である。山号は瑞龍山、寺号は詳しくは太平興国南禅禅寺(たいへいこうこくなんぜんぜんじ)である。本尊は釈迦如来、開基(創立者)は亀山法皇、開山(初代住職)は無関普門(大明国師)。日本最初の勅願禅寺であり、京都五山および鎌倉五山の上におかれる別格扱いの寺院で、日本の全ての禅寺のなかで最も高い格式をもつ。

南禅寺の建立以前、この地には、後嵯峨天皇が文永元年(1264年)に造営した離宮の禅林寺殿(ぜんりんじどの)があった。「禅林寺殿」の名は、南禅寺の北に現存する浄土宗西山禅林寺派総本山の禅林寺(永観堂)に由来する。この離宮は「上の御所」と「下の御所」に分かれ、うち「上の御所」に建設された持仏堂を「南禅院」と称した。現存する南禅寺の別院・南禅院はその後身である。

亀山上皇は正応2年(1289年)、40歳の時に落飾(出家)して法皇となった。2年後の正応4年(1291年)、法皇は禅林寺殿を寺にあらため、当時80歳の無関普門を開山として、これを龍安山禅林禅寺と名づけた。伝承によれば、この頃禅林寺殿に夜な夜な妖怪変化が出没して亀山法皇やお付きの官人たちを悩ませたが、無関普門が弟子を引き連れて禅林寺殿に入り、静かに座禅をしただけで妖怪変化は退散したので、亀山法皇は無関を開山に請じたという。

無関普門は、信濃国の出身。東福寺開山の円爾に師事した後、40歳で宋に留学、10年以上も修行した後、弘長2年(1262年)帰国。70歳になるまで自分の寺を持たず修行に専念していたが、師の円爾の死にをうけて弘安4年(1281年)に東福寺の住持となった。その10年後の正応4年(1291年)に南禅寺の開山として招かれるが、間もなく死去する。開山の無関の死去に伴い、南禅寺伽藍の建設は実質的には二世住職の規庵祖円(南院国師)が指揮し、永仁7年(1299年)頃に寺観が整った。当初の「龍安山禅林禅寺」を「太平興国南禅禅寺」という寺号に改めたのは正安年間(1299 - 1302年)のことという。正中2年(1325年)には夢窓疎石が当寺に住している。

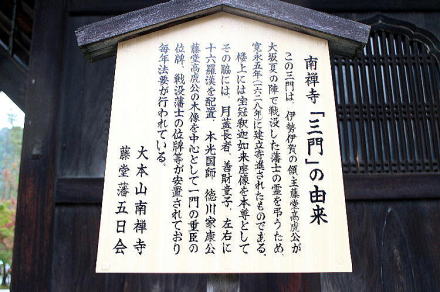

建武元年(1334年)、後醍醐天皇は南禅寺を五山の第一としたが、至徳3年(1385年)に足利義満は自らの建立した相国寺を五山の第一とするために南禅寺を「別格」として五山のさらに上に位置づけ、京都五山と鎌倉五山に分割した。

室町時代には旧仏教勢力の延暦寺や三井寺と対立して政治問題に発展、管領の細川頼之が調停に乗り出している。

明徳4年(1393年)と文安4年(1447年)に火災に見舞われ、主要伽藍を焼失したがほどなく再建。しかし応仁元年(1467年)の乱(応仁の乱)における市街戦で伽藍をことごとく焼失してからは再建も思うにまかせなかった。

南禅寺の復興が進んだのは、江戸時代になって慶長10年(1605年)以心崇伝が入寺してからである。崇伝は徳川家康の側近として外交や寺社政策に携わり、「黒衣の宰相」と呼ばれた政治家でもあった。また、幕府から「僧録」という地位を与えられた。これは日本全国の臨済宗の寺院を統括する役職である。

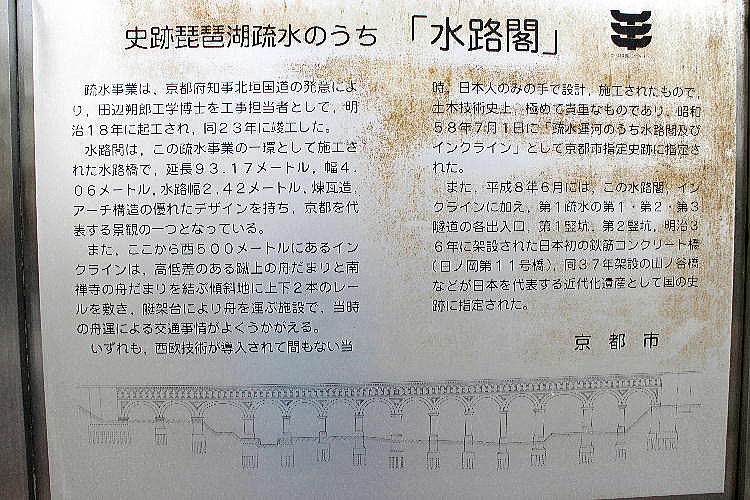

明治維新後に建設された、当寺の境内を通る琵琶湖疏水水路閣はテレビドラマの撮影に使われるなど、今や京都の風景として定着している。建設当時は古都の景観を破壊するとして反対の声もあがった一方で、南禅寺の三門には見物人が殺到したという。維新直後には政府の上地に遭い寺領の多くを失ったため廃絶に追い込まれた塔頭も少なくなかったが、その跡地は邸宅地として再開発され、そこには植治こと小川治兵衛により疎水から引き込んだ水流を主景とする数々の名庭園が造られ、いまなお貴重な空間として残っている。

明治8年(1875年)、境内に日本初の公立精神科病院「京都府療病院付属癲狂院」(現・川越病院)が設立された。

なお南禅寺境内は平成17年(2005年)に国の史跡に指定されている。

南禅院(なんぜんいん)は、京都市左京区にある臨済宗南禅寺派大本山・南禅寺の別院である。南禅寺の発祥地といわれている。 門前には琵琶湖疏水事業の一環として建設された水路閣が通る。

南禅院は南禅寺法堂(はっとう)の南方に位置する。この地にはかつて亀山上皇の離宮・禅林寺殿があった。離宮は上の御所(上の宮)と下の御所(下の宮)に分かれていたが、このうちの上の御所に弘安10年(1287年)建立された持仏堂を南禅院と号した。明徳4年(1393年)以降、たびたび火災に遭い、応仁の乱以後は荒廃していたが、元禄16年(1703年)に桂昌院(徳川5代将軍・徳川綱吉の母)によって再建された。