2015.05.16更新

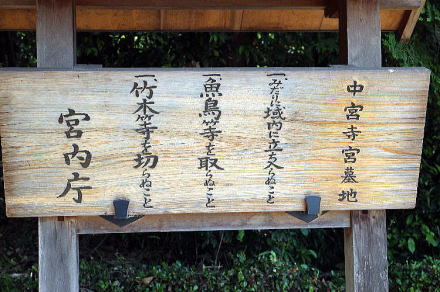

中宮寺

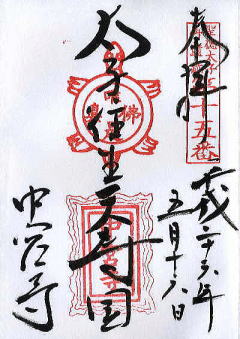

太子往生天寿国

| 所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北1-1-2 |

|---|---|

| 位置 | 北緯34度36分53.85秒 東経135度44分22.47秒 |

| 山号 | 法興山 |

| 宗派 | 聖徳宗 |

| 本尊 | (伝)如意輪観音 |

| 創建年 | 7世紀前半、一説に推古天皇15年(607年) |

| 開基 | (伝)聖徳太子 |

| 札所等 | 聖徳太子霊跡15番 中部尼寺巡り15番 神仏霊場巡拝の道 第27番 |

| 文化財 | 木造菩薩半跏像・天寿国繍帳残闕(国宝) 紙製文殊菩薩立像・紙本墨書瑜伽師地論 (重要文化財) |

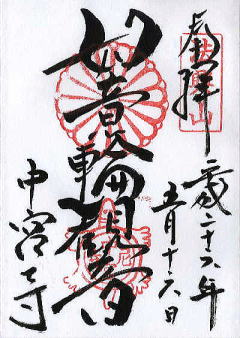

如意輪観音